2. 新疆大学政治与公共管理学院, 新疆乌鲁木齐 830046;

3. 南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室, 江苏南京 210029;

4. 河北工程大学水利水电学院, 河北邯郸 056038;

5. 中国科学院科技战略咨询研究院, 北京 100190

2. School of Politics and Public Administration, Xinjiang University, Urumqi 830046, China;

3. State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing 210098, China;

4. School of Water Conservancy and Hydroelectric Power, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;

5. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

当前,河长制已成为我国进行河湖管护的综合协调平台,其目的是将各部门、各地区统筹协调起来,共同管理和保护河湖[1]。但河长制还面临一系列问题,这直接制约了我国河湖管护效果的进一步提升。河长制是一种中国语境下的提法,国际上并无此称呼,世界主要国家的跨区域、跨利益相关方河湖管理协调政策主要是流域综合管理。总体来看,在管理机构、组织形式、工作机制、公众参与、行动依据、政策环境等方面,河长制与流域综合管理存在明显差异[2-4]。而二者在协调解决河湖面临的水资源、水环境、水生态等问题中均发挥了巨大作用。二者的具体差异是什么?中国为何会实施不同于流域综合管理的河湖管护协调政策?河长制应如何借鉴流域综合管理政策进行发展完善?对这些问题的回答,不仅关乎对河长制的理解,还直接影响未来我国河长制的走向以及河湖管护的成效。

1 文献综述 1.1 政策起源与扩散 1.1.1 河长制的起源与扩散第一个阶段:创建与形成期。河长制起源于浙江省长兴县。21世纪初,全县的村镇之间河湖治理时间不同步、标准不统一,责任主体不明确,河湖面貌持续恶化。2003年6月,长兴县印发河长制政策,公布河长名单及其职责。

第二个阶段:试点与扩散期。通过对长兴经验的效仿和借鉴,河长制逐步延伸至浙江全省以及全国大部分地区。2014年,水利部印发《关于加强河湖管理工作的指导意见》,鼓励各地推行河长制。截至2016年底,全国共有25个省份开展了河长制探索。

第三个阶段:推广与强化期。2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》,河长制正式上升至国家层面。2017年,河长制正式写入修订后的《水污染防治法》。2017年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》,将湖泊水域空间管控纳入河长制任务范畴。截至2018年6月,31个省(区、市)已全面建立河长制。此后,河长制被相继纳入黄河流域生态保护和高质量发展战略、《长江保护法》与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,河长制部际联席会议制度得到调整完善,河长制相关工作得到进一步加强。

在生态文明体制改革背景下,河长制进行了一系列机制性创新,在立法、规划、跨区域统筹、跨部门协调等方面得以进一步强化,直接服务于国家重大流域和区域发展战略,推动实现高质量发展和高水平保护。

1.1.2 流域综合管理的起源与扩散第一个阶段:单一目标管理阶段。进入18世纪,特别是工业革命后,英国等西方发达国家的水资源短缺现象日益突出,流域管理任务主要是水资源数量调查与分配[2]。

第二个阶段:由以水土保持为主要目标向统一管理过渡的阶段。自20世纪30年代起,逐步开始了以水土保持为主要目标的流域管理[2]。至20世纪50年代,开始对流域防洪、水资源供应、航运、发电等进行统一规划和管理。

第三个阶段:各要素一体化综合管理的阶段。20世纪80年代,西方发达国家普遍认识到解决由于过度开发利用自然资源导致的水质下降、土地退化、资源枯竭以及生物多样性降低等问题的有效途径是以流域为单元对自然资源、生态环境和社会发展进行一体化综合管理。这一阶段,流域管理的法律、政策和体制均取得了长足的进步,推动流域综合管理向科学化、规范化方向进一步发展。

通过比较可以发现,流域综合管理与河长制都是伴随着特定的问题而提出的,并伴随问题的变化经历了一定的发展演变过程,在此过程中逐渐加强跨区域、跨利益相关方协调与协商力度。

1.2 相关研究进展目前,已有的相关研究成果主要体现在三个方面:①政策比较对象。已有研究将河长制与库布齐沙漠修复治理、三江源垃圾治理等环境治理模式[5] 和“一提一补”“用水户协会”等水治理政策[6] 进行比较;还有研究对不同省份[7, 8] 或同一省份中城乡[9] 的河长制实施状况进行比较。②政策比较方法。已有的政策比较方法以定性比较分析为主,主要方法包括:基于政策过程理论[6] 和“过程—结构”视角[5] 的框架性比较方法,定性的案例对比分析方法[10-13] 等。③政策比较结论。通过政策比较,得出如下结论:我国河长制采用自下而上和自上而下相结合的双轨治理机制,在改善地方水环境中起着举足轻重的作用[14, 15];由于各地实际情况不同,各省份河长制在会议机制的组织结构[7]、河长人数和职位设置[9]、建设投入、政策方针、整治措施、下属市县及城乡的落实情况等方面有所差异[8];且河长制扩散过程中存在不同类型的组织退耦现象[16],扩散结果及政策效果存在差异[6]。

总体来看,已有研究已经取得了诸多成果,但还有待进一步完善,主要体现在:①在比较对象方面,鲜有将河长制与流域综合管理进行系统比较的研究报道;②在比较方法方面,往往缺乏系统性的政策比较理论框架;③在比较结论方面,缺乏将河长制与流域综合管理进行比较,进而提出完善河长制的相关建议。

2 研究方法目前,对河湖管护协调政策的比较,还未形成统一的研究框架。其原因主要是:一方面,河湖管护协调政策的政策系统中涉及较为复杂的政策主体、政策客体以及政策环境;另一方面,同一政策的政策系统可能随时间和地区的变化而存在一定差异。研究方法的规范化有助于提高政策比较结果的逻辑性与科学性,政策差异为政策之间的相互借鉴提供了可能,作为本土政策环境创新的河长制,迫切需要借鉴流域综合管理政策进一步完善。鉴于此,本文尝试建立一个政策比较框架,基于公共政策学的基本原理,对中国河长制与流域综合管理进行比较研究,通过分析二者差异,为解决河长制存在的问题提供建议。

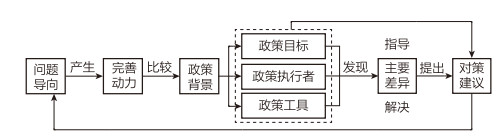

政策的主要特征体现在政策目标、代理人(政策执行者)以及政策间的联系(即政策工具或手段)等三个方面[17, 18]。其中:①政策目标指河湖管护协调政策预期达到的效果,是政策的基础和前提;②政策执行者可以是地方行政组织、第三方机构和公众等组成的共同体,负责落实河湖管护协调政策以达到政策目标[19, 20];③政策工具是实现政策目标的各种手段。据此,本文构建了以“政策目标—政策执行者—政策工具”为导向的河湖管护协调政策比较框架(图 1)。

|

图 1 政策比较框架 |

虽然流域综合管理政策起源时间较早,各方面相对更加成熟完善,但其与河长制都面临着利益相关方参与的广度和深度不够、政策与法规尚待健全、资金不足等问题。此外,流域综合管理在政策执行者和政策工具等方面也存在若干特定问题,如缺乏有效的流域综合管理规划等。

河长制自诞生以来,对加强我国河湖管护效果发挥了巨大作用,但目前仍存在部分改革任务进展缓慢、效果不如预期等现象[21, 22],与杜绝侵占河道、围垦湖泊、非法采砂、超标排放等违法违规行为、河湖生态环境根本改观的目标[23] 相比,仍存在一定差距。具体来看,河长制在政策目标、政策执行者、政策工具等方面暴露出不足。

3.1 政策目标方面存在的问题政策目标设置的科学性和可执行性有待进一步提高。在全面推行河长制背景下,各级政府的治水力度之大前所未有,但也存在急于求成和不遵循客观规律的现象,甚至出现“不惜代价治水”的倾向。例如,有的县市年财政收入不足15亿元,年度治水预算却超过15亿元[22, 24]。如果将专业化治理变成政治目标,追求“大干快上”“毕其功于一役”,最后往往事倍功半。

3.2 政策执行者方面存在的问题流域/跨区域河湖管护机制有待健全,多方参与的广度和深度仍显不足。主要体现在:

(1) 河长制尚未完全融入现行的流域生态环境管理体制。跨界河湖管护主要以省级行政区域为单元,尽管部分省份建立了跨省河湖联防联控协作机制,但对于大江大河而言,区域的分片治理、属地治理、包干治理与流域的整体治理、系统治理、协同治理之间仍然存在一些矛盾[25],河长制与生态环境部流域派出机构、生态环境部区域督察机构、国家自然资源督察机构等流域/跨区域资源环境监管机构之间的协作机制有待建立健全。

(2) 企业主体作用发挥不足。受资金、技术、管理、知识与信息等因素制约,企业治污能力和水平有待提升;部分企业的涉水生态环境治理信息公开不及时、不全面,真实性也有待提高。

(3) 多方参与的范围和深度不足。公众在行政决策、政策制定、考核评估等方面参与较少。公众参与往往取决于河长办和有关部门的“自由裁量”,缺少程序性安排[21]。

3.3 政策工具方面存在的问题市场化和信息化政策工具的使用与创新难以适应全面推行河长制背景下的河湖管护需求。主要体现在:

(1) 治水资金来源单一,市场化资金严重不足。目前,各级治水资金主要来源于政府投资,资金不足成为各地推行河长制的重要瓶颈,由于河湖管护项目大多为公益类项目,产出效益不高,企业和社会各界对治水的资金投入严重不足。例如,2014—2019年,沪、苏、粤、津、京、浙、鲁等省份主要依赖地方财政资金开展水利建设,其中沪、苏、粤财政资金占比超过70%,上海市占比高达98%。

(2) 信息化建设有待加强。现阶段各级河长制信息化管理系统已初步建成,为河湖管护提供了良好的基础技术支撑。但从长远来看,智慧化河长制信息平台有待进一步完善,目前尚未形成有关部门之间高度融合的智慧河湖系统,且人工智能领域的最新成果如智能信息感知、大数据挖掘、智能决策等技术在智慧河湖系统中的总体运用程度较低、运用范围较小。河长制信息化覆盖范围不足,部分省份尚未实现将各类排污口、取水口、小微水体等水域基础信息全面标绘到河长制数据“一张图”上,精细化水平有待进一步提升;传统的水文、水质等监测主要集中于前端数据采集,难以满足对河湖健康状况进行实时、全过程监控的需求。

4 比较结果 4.1 政策目标 4.1.1 目标导向不同流域综合管理旨在促进流域经济发展和提高流域生境水平,最终实现流域可持续发展和公共福利最大化。河长制通过构建责任、协调、监管、保护等机制,以实现河畅、水清、岸绿、景美为目标。

从目标范围来看,流域综合管理以流域为单元进行资源开发与环境保护,而河长制的管护范围更聚焦于河湖本身,各行政区河长制往往将河湖进行分段、分片管护。从目标层级来看,流域综合管理不仅关注河湖生态环境质量,还注重推动全流域可持续发展与公共福利最大化,而河长制旨在维护河湖健康、实现永续利用。

4.1.2 目标重点不同为实现有关目标,流域综合管理的相关任务涉及:建立健全流域法律法规、建立流域管理机构、制定实施流域规划、建立市场调控手段、建立流域监测系统和信息共享机制、维护流域环境健康、组织流域防灾减灾工作、鼓励广泛参与和提高全民意识等[3]。例如,在北美五大湖流域,各部门根据流域生态环境定期向五大湖国际联合委员会提交战略框架和工作计划,内容包括远期目标、近期目标、规划期限、组织方式和规划咨询与实施等,比传统的规划更加注重目标的设定、重要领域的选择、优先区与优先行动的设定。河长制则从水资源保护、河湖水域岸线管护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督等方面明确了重点任务。近年来各地在全面推行河长制的过程中进行了一系列机制性创新,如河北省为每位省级河长安排一名技术参谋,协助河长履职;福建省检察院设立驻省河长办监察联络室;甘肃省探索推出“河长制+ 精准扶贫”模式等。

相较于河长制,流域综合管理往往将体制和制度建设作为重要目标,旨在通过机构建设、法律制定、规划编制等,建立河湖管理协调的长效模式。流域综合管理强调应用综合观点对流域资源、生态、环境开发和保护进行统筹兼顾的协调与协商,而河长制相对聚焦于对“水”开展管理与协调。

4.2 政策执行者 4.2.1 管理体制不同由于各国的自然、社会和经济的差异性,流域管理体制大致可分为流域管理局、流域协调委员会、综合性流域机构等三种类型[26]。流域综合管理通过设置综合协调决策机构、行政执行机构和科学咨询机构,明确法律责任,将流域管理的决策权、执行权和监督权相分离。例如,法国卢瓦尔-布列塔尼流域采用流域委员会和流域管理局结合模式,设立流域总协调首长,流域委员会依托专业委员会和区域委员开展工作。

河长制要求建立省、市、县、乡四级河长体系,由各级党政领导担任河长,各级河长负责组织领导相应河湖的管护工作并对相关部门和下一级河长履职情况进行督导;各级河长制办公室负责落实河长确定的事项,组织实施具体工作;有关部门根据“三定”方案以及河长会议的要求,落实相关具体工作(图 2)。该体制的突出特点是层层压实责任和强化考核问责,这符合我国国情,能保证各级河湖管护工作的高效实施并因势利导地发挥制度优势。

|

图 2 河长制管理架构 |

与流域综合管理注重完善流域管理体制相比,河长制没有改变现有的河湖管理体制,而是通过机制创新对既有体制进行完善。在一系列机制创新中居于核心、构成河长制本质的是党政领导负责制和考核问责机制。

4.2.2 企业主体作用发挥程度不同在推行流域综合管理的过程中,以美英日等国为代表的发达国家已形成制度环境、行业监管环境、市场选择、公众监督环境、企业自律机制等多重约束下的企业环境社会责任,促使有关企业通过开发环境友好型产品、降低生产流程对流域资源环境的负面影响、提高资源可持续利用效率以及慈善捐赠等方式,取得流域生态环境改善、水资源效率提高与污染物减排等环境绩效[27-30]。从我国现实情况看,由于企业主体责任未压实,一些企业违法排污、破坏生态的现象还时有发生,导致老的问题尚未根治,新的污染问题又层出不穷。尽管国家层面制定了一系列政策措施推动执法监督,但部分企业仍与政府玩起“猫捉老鼠”的游戏,环境违法违规行为依然乱象丛生[31]。

与河长制相比,受制度建设等多方面因素影响,流域综合管理框架下企业履行生态环境保护主体责任的能力更强。

4.2.3 公众参与程度不同流域综合管理重视非政府组织、民间机构、公众、科研人员的参与。一方面,流域管理机构向公众征求对拟出台的管理措施、方案的意见;另一方面,流域管理者与公众一起分享、协调和控制项目设计和管理中的决策行为。此外,公众参与的基本程序较为明确,通常包括信息发布、信息反馈、反馈信息汇总、信息交流等环节。比如,德国以正式的法律和程序确定了公众参与流域综合管理的程序和方式,且民间非政府组织覆盖面广,能提供大量的信息发布、咨询和教育服务。河长制框架下的公众参与则主要集中在水污染的治理和监督等治水的末端环节。近年来,我国的河湖管护工作强调“开门治水”,愈加重视群众的支持和监督作用,各地进行了积极有益的探索,在加大信息公开化力度的同时鼓励公众参与和监督,涌现出大批党员河长、企业河长、乡贤河长,河长制赢得了广大人民群众的普遍支持。

相较于河长制,流域综合管理通过明确的制度安排和程序性规定,确保公众可以在相关政策制定、政策执行和结果评估的全过程进行更为深入的参与。

4.3 政策工具 4.3.1 市场化程度不同流域综合管理的市场化手段主要包括流域管理经费筹措与经济调控。流域综合管理重视流域管理资金的筹措,对流域管理的资金投入由政府和土地所有者或使用者共同承担。在进行流域经济调控的过程中,一方面,通过水资源全面产权化和市场化的经济调控手段激发市场活力、引入资金,从而促进河湖管护工作;另一方面,政府通过惩罚性税费约束不合理的资源开发利用和污染行为,并将征收的费用用于流域管理工程与工作的开支。比如,法国的水资源市场化程度较高,通过完整的水资源有偿使用和排污权交易制度,以及健全的水资源使用、补偿的税费制度和财政制度,促进流域综合管理的良性循环发展。在推行河长制的过程中,河湖管护资金主要依赖各级财政支持。近年来,各级政府高度重视河长制治水资金投入,不断加大治水资金投入力度,落实专项经费更是成为推进河长制的关键任务。

相较于河长制,流域综合管理对于市场化工具的运用范围更广泛、深入、灵活,对产权交易、有偿使用、民营化等市场化工具的使用频率更高、范围更广、创新性更强。

4.3.2 信息化程度不同流域综合管理通过综合运用遥感、地理信息系统、全球定位系统、流域综合模拟模型、流域高精度基础数据库等技术手段,建设数字流域与流域管理决策支持系统。河长制要求推进水环境治理网格化和信息化建设,布设河湖水质、水量、水生态等监测站点,建设信息和数据共享平台;利用卫星遥感、无人机、视频监控等技术,对河湖变化情况进行动态监测。现阶段河长制已将数据获取录入、数据平台建设等基础信息系统建设落实到县级,伴随着信息化水平的提升,河长制已逐步实现更精准、高效的多级治理。

相较而言,流域综合管理的专业化、自动化和信息化程度往往更高;河长制框架下的河湖管护工作更为依赖“人”的因素,包括各级河长、河长制办公室、有关单位、河道管护员等。

4.4 小结总体来看,河长制与流域综合管理并不存在优劣之分。它们的提出,都不是一蹴而就的,而是针对所面临的河湖管理问题,通过长期的演变,逐渐形成的跨部门、跨区域协调政策,都是符合所在国家实际情况的。在发达国家市场化程度较高的背景下,流域综合管理的突出优势在于对经济手段和现代化信息技术的运用更加成熟并形成了适应于本国政治和经济特征的管理制度。河长制的突出优势是在现阶段经济、政治条件下创新性地设计了一套行之有效的河湖管理机制,在发挥出制度优越性的同时谨慎而循序渐进地进行政策调整与变迁,最大限度地激发现有河湖管理体制的潜力并减少政策变更带来的社会资源浪费及降低系统性风险。

伴随着改革开放以来经济社会的快速发展,中国河湖问题的结构性、系统性和区域性特征愈发明显,使得中国面临的河湖问题比世界任何其他国家更为深刻与复杂。因此,我国对于国外流域综合管理的经验不能照抄照搬,应结合我国国情和水情,从中外水问题的差异性、公众涉水需求的差异性、涉水管理体制的差异性等方面理解二者的演变与差异并进行相应调整。在这一前提下,河长制可借鉴流域综合管理之处概括为:建立适应不同发展时期河湖管护工作的长效机制;逐步明确多元共治体系中各利益相关方的权责并完善其参与、激励和监督机制;探索高效、稳定的市场化模式和经济手段;不断提高现代化信息技术水平。

5 对策建议本文通过将流域综合管理与河长制进行比较,明确主要差异,针对河长制面临的主要问题,为完善河长制提出完善建议如下:

5.1 科学设定政策目标新时期,我国河长制的优化方向是:以维持河湖生命健康为导向,解决河长制存在的突出现实问题,实施流域性管护,依托河长制推进流域生态文明建设。

统筹考虑任务与成本的关系。应以流域公共福利最大化为目标,平衡河湖管护与流域可持续发展的关系,将各地区河长制实施方案与经济社会、生态环境、自然资源等有关规划相衔接。既尊重自然规律和财政承受能力,量力而行,尽力而为,又综合考虑各项管护任务间的逻辑关系和难易程度,确保有关目标如期实现。

建立健全河湖管护长效机制。除工程项目外,应将机制建设作为全面推行河长制的重要目标。大力推进统筹协调、治理责任、联动执法、科学监测、监督指导、考核评价等机制建设,推动河长制向制度化、规范化方向发展。

5.2 推进多元共治的河湖管护模式推动完善流域管理格局。为使河长制更好地融入并服务于我国现行流域管理体制,应建立生态环境部流域派出机构等流域/跨区域监管机构与有关省级河长办之间的沟通协商机制,在流域/跨区域河湖法律法规制定、规划编制、标准制定、联防联控、信息共享、监测评估、工作督察等方面加强合作。省级河长制工作应自觉接受相关流域管理和监管机构的监督。

完善企业主体责任。完善企业环境管理责任制度,主动公开企业污染治理与监测设施的运行状况,自觉接受政府和公众监督;有关部门应综合运用罚款、列入黑名单、停产整顿、查封、追究刑事责任等手段,提高企业的生态环境违法成本。

健全公众参与机制。由相关领域专家和利益相关方代表组成独立的咨询委员会,在公共决策、规划编制、政策制定、考核问责等方面为河湖管护工作提供科学支撑;合理利用各种媒体平台,扩展公众了解和参与河湖管护的渠道,在地方法规中明确允许公众参与河湖管护的事项和基本程序。

5.3 创新运用市场化和信息化政策工具探索市场化的流域生态产品价值实现路径。建立健全流域生态产品价值实现的政策体系,健全自然资源资产产权制度、制定生态产品政府采购目录、打造流域生态产品品牌、构建生态产品标准和标识体系,创设生态产品价值实现的制度条件。充分盘活各地水资源、提升水标准、激发水优势、开发水文化,将治水红利与城市景观、特色小镇、千里水乡、文化长廊、生态田园等有机结合,营造百姓安居乐业的幸福河。

提高河湖管护的自动化、专业化和信息化水平。完善河湖信息基础工作,加快各省份各类排污口、取水口、小微水体等水域空间基础信息的摸底排查及在线补充标绘工作,实现全国河长制建设数据“一张图”管理。打造“河长智能管家”,依托地理信息技术和远程视频监控,集成应用化学分析仪器和各种水质监测传感器,结合数据采集处理技术、数据通信技术,对河湖水域进行可视化管理并实现水质的实时监测,根据动态数据分析自动生成电子档案,为预警预报重大水污染事故、监管污染物排放、监督总量控制制度落实等提供帮助。

| [1] |

鄂竟平, 周学文. 水利部全面建立河长制新闻发布会答问实录[J]. 中国水利, 2018(14): 3-7. |

| [2] |

HOOPER B. Integrated River Basin Governance, Learning from International Experience[M]. London: IWA Publishing, 2005.

|

| [3] |

杨桂山, 于秀波, 李恒鹏, 等. 流域综合管理导论[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

|

| [4] |

中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全面推行河长制的意见[EB/OL]. (2016-12-11)[2020-12-04]. http://www.gov.cn/zhengce/2016-12/11/content_5146628.htm.

|

| [5] |

李胜, 裘丽. 基于"过程-结构"视角的环境合作治理模式比较与选择[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(10): 43-51. |

| [6] |

王亚华, 陈相凝. 探寻更好的政策过程理论: 基于中国水政策的比较研究[J]. 公共管理与政策评论, 2020, 9(6): 3-14. DOI:10.3969/j.issn.2095-4026.2020.06.001 |

| [7] |

胡皓达. 部分省份河长制介绍及比较[J]. 上海人大月刊, 2017(9): 52-53. DOI:10.3969/j.issn.1674-2621.2017.09.033 |

| [8] |

廖溢文, 陈治平, 慈晓虎, 等. 长江经济带之苏沪鄂河长制推行现状对比研究[J]. 中国水运, 2020, 20(2): 40-41, 150-150. |

| [9] |

王乐. 我国省级河长的比较分析与建议[J]. 中国水利, 2018(10): 9-11. DOI:10.3969/j.issn.1000-1123.2018.10.005 |

| [10] |

张菊梅. 中国江河流域管理体制的改革模式及其比较[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2014, 20(1): 18-22. |

| [11] |

徐慧芳, 王溯. 国外流域综合管理模式对我国河湖管理模式的借鉴[J]. 水资源保护, 2016, 32(6): 51-56. |

| [12] |

宋国君, 赵文娟. 中美流域水质管理模式比较研究[J]. 环境保护, 2018, 46(1): 70-74. DOI:10.3969/j.issn.1006-4362.2018.01.014 |

| [13] |

李雯, 左其亭, 李东林, 等. "一带一路"主体水资源区国家水资源管理体制对比[J]. 水电能源科学, 2020, 38(3): 49-53. |

| [14] |

OUYANG J, ZHANG K Z, WEN B, et al. Top-down and bottomup approaches to environmental governance in China: evidence from the river chief system (RCS)[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(19): 7058. DOI:10.3390/ijerph17197058 |

| [15] |

LI Y H, TONG J X, WANG L F. Full implementation of the river chief system in China: outcome and weakness[J]. Sustainability, 2020, 12(9): 3754. DOI:10.3390/su12093754 |

| [16] |

熊烨, 赵群. 制度创新扩散中的组织退耦: 生成机理与类型比较——基于江苏省两个地级市河长制实践的考察[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(5): 14-24, 34-34. |

| [17] |

SCHNEIDER A, INGRAM H. Systematically pinching ideas: a comparative approach to policy design[J]. Journal of public policy, 1988, 8(1): 61-80. DOI:10.1017/S0143814X00006851 |

| [18] |

PETERS B G. Policy instruments and public management: bridging the gaps[J]. Journal of public administration research and theory, 2000, 10(1): 35-47. DOI:10.1093/oxfordjournals.jpart.a024265 |

| [19] |

O'TOOLE JR L J. Policy recommendations for multi-actor implementation: an assessment of the field[J]. Journal of public policy, 1986, 6(2): 181-210. |

| [20] |

ERGAS H. Does technology policy matter?[M]//GUILE B R, BROOKS H, eds. Technology and Global Industry. Washington: National Academy Press, 1986.

|

| [21] |

ZHENG S H, QIN H B, LI Y M, et al. System analysis of the historical change of the River Leader System: based on the perspective of Historical Institutionalism[J]. Journal of resources and ecology, 2020, 11(4): 414-424. DOI:10.5814/j.issn.1674-764x.2020.04.010 |

| [22] |

张丛林, 李颖明, 秦海波, 等. 关于进一步完善河长制促进我国河湖管护的建议[J]. 中国水利, 2019(16): 13-15. |

| [23] |

鄂竟平. 推动河长制从全面建立到全面见效[N]. 人民日报, 2018-07-17(010).

|

| [24] |

沈满洪. 河长制的制度经济学分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(1): 134-139. |

| [25] |

唐见, 许永江, 靖争, 等. 河湖长制下跨界河湖联防联控机制建设研究[J]. 中国水利, 2021(8): 11-14. |

| [26] |

王浩, 杨小柳, 阮本清, 等. 流域水资源管理[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 25-31.

|

| [27] |

LYON T P, MAXWELL J W. Corporate social responsibility and the environment: a theoretical perspective[J]. Review of environmental economics and policy, 2008, 2(2): 240-260. |

| [28] |

AREVALO J A. Critical reflective organizations: an empirical observation of global active citizenship and green politics[J]. Journal of business ethics, 2010, 96(2): 299-316. |

| [29] |

高珊, 黄贤金. 发达国家城市水污染治理的比较与启示[J]. 城市问题, 2011(3): 91-94. |

| [30] |

龙成志, BONGAERTS J C. 国外企业环境责任研究综述[J]. 中国环境管理, 2017, 9(4): 98-108. |

| [31] |

王菡娟. 环境违法行为依然乱象丛生[N]. 人民政协报, 2021-04-29(05).

|

2022, Vol. 14

2022, Vol. 14