2. 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海), 广东珠海 519080

2. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, Zhuhai 519080, China

自2020年9月习近平主席在联合国大会上提出中国将争取在2060年前实现碳中和以来,关于碳中和目标实现路径的讨论已全面开展[1-3]。考虑到我国能源结构的限制,除了致力于从根源上减少二氧化碳的排放之外,还必须依靠增加碳汇或发展负排放技术移除大气中的二氧化碳,以实现碳中和目标。当前,三种海洋地球工程技术(marine geoengineering)——海洋施肥(ocean fertilization)、人工海洋上升流(artificial ocean upwelling)、海洋碱化(ocean alkalization)对提升海洋碳汇强度、发挥海洋负排放潜力具有重要价值,可发展为实现碳中和目标的有效路径。这三种海洋地球工程技术在作用原理、实施方法和环境影响上同中有异,需要明晰其适用国际法规则的相同部分和重点区别。就国内外研究现状来看,自然科学类文献已经非常丰富,而法律政策类文献则相对匮乏。对海洋地球工程法律与政策的讨论基本集中于海洋施肥技术,其中国外研究相对丰富[4-7],而国内研究则十分匮乏[8]。国外文献关于人工海洋上升流和海洋碱化的相关法律与政策研究均罕见[9-10],而国内文献是空白。本文旨在从国际法的角度全面探讨这三种海洋地球工程活动的合法性,分析其与海洋环境、生物多样性以及气候变化相关的国际法规则,并展望中国未来应用该技术增加海洋碳汇涉及的遵约和治理问题,并提出政策建议。本文涉及的国际法规则对除此三种技术外的其他海洋负排放路径也具有参考价值[11]。

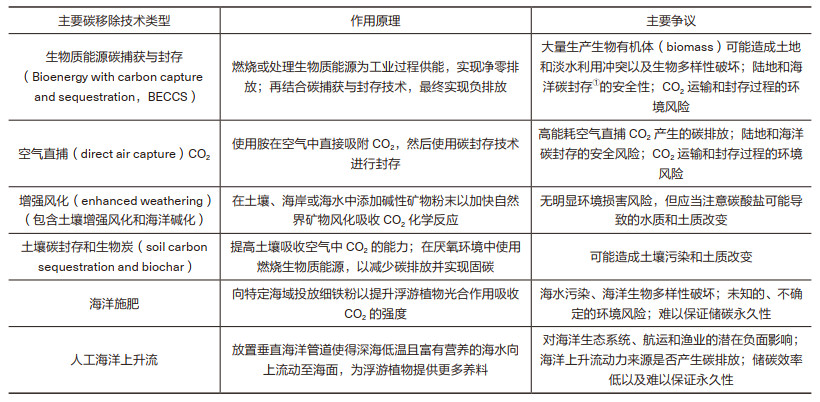

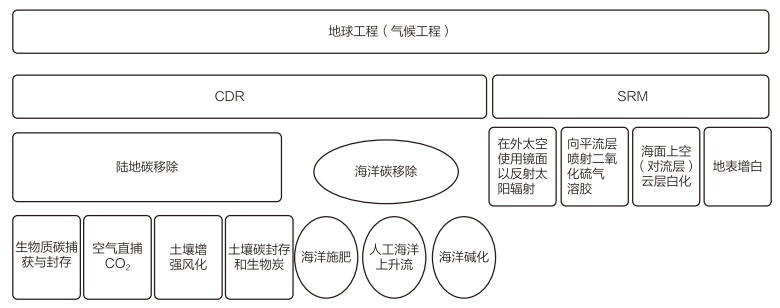

1 海洋地球工程的概念、作用和主要争议地球工程(geoengineering),又称“气候工程”(climate engineering),旨在通过一系列人工手段大规模改变地球气候系统,以对抗人为造成的全球变暖或部分抵消全球变暖的影响[12]。气候工程分为两大类技术:一是二氧化碳移除技术(carbon dioxide removal,CDR),指通过一系列人工手段增加天然碳汇从而吸收或贮存更多的二氧化碳,或者利用化学工程方法移除大气中的二氧化碳以降低大气中的碳浓度。二是太阳辐射管理技术(solar radiation management,SRM),指通过提高对流层、平流层和地表的太阳辐射反射率使一部分太阳光偏转回外太空,从而减少到达地表的太阳辐射,实现控制地表平均气温升高的目的。这两种技术作用原理有根本区别,其中后者只影响大气平均温度而完全不干预二氧化碳浓度,因此另文讨论[13]。CDR包含在陆地上或海洋中实施的多种技术,发生作用的媒介可以是大气、土壤、海水和海洋生物(表 1和图 1)。本文聚焦的三种海洋地球工程技术都属于通过人工手段增加天然碳汇,从而达到固碳储碳作用的技术,因此在类型上属于CDR。本文采用“海洋地球工程技术”,而非“海洋负排放技术”或“海洋碳汇技术”等作为统领概念,是考虑到与当前国际公约和文件中的表述一致,方便适用相关条款以规制在海洋中实施的应对气候变化的活动。

| 表 1 CDR技术的原理和主要争议 |

① 本文之所以不将海洋碳封存纳入海洋地球工程技术纳入讨论,一是因为在地球工程概念下,海洋碳封存不被视为一种独立技术,而是BECCS和空气直捕CO2的最后一步,即封存发生在海洋时使用的技术;二是因为当前更热门的燃烧化石燃料并捕捉CO2的CCS技术不属于地球工程,因为其碳捕捉的过程不移除大气中的二氧化碳,不符合CDR的定义。关于海洋碳封存的专门探讨,详见:吴益民.二氧化碳海洋封存的国际法问题探析[J]. 法学,2014(2):133-142.

|

图 1 地球工程相关概念关系 |

图 1总结了地球工程完整概念示意图,其中椭圆形表示本文的讨论范围。表 1则总结了当前各类CDR技术的作用原理和主要争议。

占地球表面约70% 的海洋是地球上最大的碳库,可以容纳的二氧化碳大约是大气层的50倍。海洋储碳的主要机制之一是“生物泵”(biological pump),即浮游植物(phytoplankton)通过光合作用吸收二氧化碳,将无机碳转化为有机碳,再通过沉降作用将碳带入深层海底并分解储存[14]。海洋施肥技术和人工海洋上流技术都是人工提升“生物泵”效率的手段。前者是指通过向高氮低叶绿素(HNLC)海区投放铁颗粒物促进浅海透光层(euphotic zone)浮游植物的繁殖,以提升光合作用吸收二氧化碳的强度;而人工海洋上升流技术则是指通过放置自由潜在水中或系线的垂直海洋管道,使得深海(200~ 1000米)温度低且富有营养的海水向上流动至海面,从而为浮游植物提供更多养料。海洋碱化技术则是源自自然界矿物风化吸收二氧化碳的化学反应过程。海洋碱化过程可以向海岸或海水中投放碱性矿物粉末,如橄榄石、生石灰、熟石灰等,碱性粉末与海水中的二氧化碳发生反应,形成稳定、可溶的碳酸氢盐,增加水体碱度降低氧分压,从而达到使水体吸收更多二氧化碳。

这三种技术目前在世界范围内都没有被大规模实施过,而已经进行过的小规模科学实验对这些技术用于移除二氧化碳的实际作用和负面影响也没有定论。自1990年至2013年,世界范围内共有13次在开放海域中进行的海洋施肥小规模实验,在证明了投放铁元素确实能提升浮游植物光合作用的同时,也因为一些所谓“科学实验”实际包含“商业动机”,且对海洋环境造成负面影响和未知损害而受到质疑[15]。“生物泵”技术在被提出之初并不是以储碳为目的,而是出于促进浮游植物繁殖,给鱼类提供更多的饵料,从而增加渔业收获的目的。对其能否大规模使用的争议一方面是考虑到其移除二氧化碳效率有限,且由于“生物泵”技术难以保证储碳的永久性,当前更多的人倾向于质疑该技术被大规模广泛应用于移除二氧化碳的可能性;另一方面是各种不确定的负面环境影响。比如,近海水体通常营养盐已经较高甚至富营养化,实施海洋施肥使藻类过度繁殖会导致浅层海面氧气不足从而影响其他浅海海洋生物的生存[16];还可能产生比二氧化碳温室效应更严重的甲烷,由洋流循环释放到大气中[14]。

相比之下,人工海洋上升流技术不向海里投放外源物质,从而避免了一些潜在的对海水水质和海洋生物的负面影响,但是在深海放置管道[通常为聚氯乙烯(pvc)材质]也难免对海洋生态系统、航运和渔业等造成另一些潜在的负面影响。此外,人工海洋上升流需要动力来实现,而动力来源是否“绿色”也直接决定了这一技术是否有实施的意义。

实施海水碱化技术的阻力比前两种要小,因为投放的碱性物本身也对中和海洋酸化有积极作用,再加上移除大气中二氧化碳的作用,可谓一举两得。但是,橄榄石等粉末可能对海洋造成一定程度的重金属污染,以及怎样控制投放入海洋中碱性粉末的量,以保证短时间内升高的pH值不会对海洋生态环境造成重大负面影响,仍需要进行小规模科学实验继续研究。

基于以上三种海洋地球工程技术的概念、作用以及对环境的潜在影响,下一节的法律框架主要涉及三个方面:不同海洋地球工程活动的法律属性、基于潜在环境损害而产生的海洋环境保护义务、气候变化公约体系能够以怎样的方式将该技术纳入其规制范围。

2 海洋地球工程的国际法规制框架本节将通过分析三种技术使用的材料以及实施活动的过程来适用国际法规则,主要涉及《联合国海洋法公约》(以下简称《海洋法公约》)、《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》(以下简称《伦敦倾废公约》)及《〈防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约〉 1996年议定书》(以下简称《伦敦议定书》)、《联合国生物多样性公约》(以下简称《生物多样性公约》),以及主要包含《联合国气候变化框架公约》(以下简称《框架公约》)、《京都议定书》和《巴黎协定》的气候变化公约体系。

2.1 海洋地球工程活动的法律属性判断海洋地球工程活动法律属性的核心问题在于,向海面投放铁粉(海洋施肥)、生石灰粉(海洋碱化)或放置海洋管道(人工上升流)是否构成《伦敦倾废公约》和《伦敦议定书》定义的“倾倒废物”?

对此问题,首先需要考察《伦敦倾废公约》及其《伦敦议定书》有关禁止倾倒废物的条款,从定义上判断海洋地球工程活动是否构成“倾倒”。《伦敦倾废公约》第1条第(b)款(ii)项和《伦敦议定书》第1条第4.2.2段都规定:不以丢弃为目的向海里放置物质,并且该行为不与公约和议定书的立法目标相矛盾,则不被视为“倾倒”。海洋地球工程活动以大规模移除大气中二氧化碳、干预局部气候系统为目的,因此投放的粉末或放置管道肯定不属于以“丢弃”为目的。然而,即便不属于“丢弃”行为,该行为仍不得违背公约和议定书的目标,即投放粉末或放置管道不应对海洋环境和生态系统造成重大损害。那么究竟海洋地球工程是否属于“倾倒”活动,这个关于适用定义的争议在《伦敦议定书》缔约方大会于2013年通过的《关于规制以海洋施肥和其他以海洋地球工程活动为目的投放物质的伦敦议定书修正案》(以下简称《2013修正案》)中得到了解答。

《2013修正案》中包含的《伦敦议定书》新增第6条之二(Article 6bis)第3款规定海洋地球工程活动不属于《伦敦议定书》定义的“倾倒”行为,但同时也规定,只有经环境影响评价证明某项海洋地球工程活动已将环境风险降到最低,且不违背议定书的立法目标的情况下,才可以颁发活动许可(第2款)。因此,即便从“质”上将海洋地球工程定性为非“倾倒”行为,但仍然在“量”上对其可能造成的海洋环境损害有严格限制要求,只要“过量”,便和“倾倒”行为一样受到禁止。《2013修正案》中包含的《伦敦议定书》新增附件4采用“正面列举”的方法,仅将海洋施肥纳入该修正案规制的海洋地球工程技术,但同时适用相对灵活的议事程序,方便日后将其他技术增添到附件4中从而纳入《2013修正案》规制范围。新增附件4还将合法的海洋施肥活动限定在“以合理科学研究为目的、并且经过充分环境影响评价的海洋施肥活动”(第1.3条),除此之外的海洋施肥活动一律禁止。依此限制,一切以获得经济利益为目的的海洋施肥活动都被禁止。这一关于活动目的的限制,可谓是对2012年加拿大西海岸发生的名为海洋施肥“科学实验”,实为探索渔业和海洋碳汇双重收益的海洋施肥活动的明确回应[17]。

《2013修正案》对海洋地球工程的国际法规制具有里程碑意义[18]。这是国际法领域第一次采用具有强制力的法律文件规制地球工程(国际公约的修正案是具有强制力的国际法律文件)。该修正案一方面限制了海洋施肥活动的实施目的和先决条件,另一方面也为未来扩大规制范围留有余地。这样一种立法方法最大限度保证了规制的灵活性,防止“一刀切”地对其他海洋地球工程技术造成不合比例的规制[19]。其一旦生效(需注意该修正案由于未达到缔约国批准的最低的数量要求,至今还未生效),不仅对海洋施肥,更是对海洋地球工程整体都有深远影响。未来还会有哪些技术被纳入《2013修正案》的规制范围,将取决于相关技术对海洋环境影响的研究进展,通过评价某项技术是否对海洋环境有潜在的“广泛、长时间或严重”(widespread, long-lasting or severe)影响来决定该项技术是否需要受到与海洋施肥同等的规制。换言之,当下海洋上升流技术和海洋碱化技术是不在《2013修正案》规制范围内的,但随着研究进展和实践发展的评估,相应规制可能会发生变化。

2.2 海洋地球工程与海洋环境保护义务本节讨论海洋地球工程活动需要遵守的相关海洋环境保护义务。这种义务从实体上来说属于预防或减少对海洋环境和生态系统损害的义务,而义务的种类取决于活动可能对环境造成的负面影响的类型。尽管当前对于海洋地球工程活动究竟会对海洋生态系统和环境造成何种不利影响并没有确定的答案,但有大量证据显示海洋施肥活动对海洋生态平衡和海水水质都会造成损害,而人工提升的垂直向上环流会对海洋常规水流和海洋生物将造成干扰。鉴于此,《海洋法公约》和《生物多样性公约》的相关条款适用于海洋施肥和海洋上升流活动。而海洋碱化技术虽然对海洋的负面影响不突出,甚至其控制海洋酸化的正面作用将占主导,未来实施海洋碱化活动仍需要遵守预防海洋环境和生态系统损害的义务,以确保实施规模控制在合理范围之内。

《海洋法公约》第一九六条第1款要求“各国应采取一切必要措施以防止、减少和控制由于在其管辖或控制下使用技术而造成的海洋环境污染”。对于以海洋科学研究为目的的海洋地球工程实验活动,《海洋法公约》第二四〇条第(d)款规定“海洋科学研究的进行应遵守依照本公约制定的一切有关规章,包括关于保护和保全海洋环境的规章”。这一条款体现不论是否以科学研究为目的都应当同样遵守保护海洋环境的相关义务。依照《生物多样性公约》前言第三条及第四条第(b)款可知海洋地球工程活动需要遵守预防损害原则,即缔约国有义务在可行且适当的范围内保护生物多样性,并有义务保证本国管辖或控制下的活动不致他国环境或国家管辖范围以外地区的环境造成损害。

《生物多样性公约》与《海洋法公约》在保护海洋生态系统和生物多样性方面联系密切,其中前者第二十二条第2款规定缔约国在海洋环境方面实施本公约不得抵触各国在《海洋法公约》下的权利和义务。《生物多样性公约》的多个决定(Decisions)都提到保护海洋和沿海生物多样性[19-21]。联合国大会决议(UNGA Resolutions)也早在2004年就提到邀请《生物多样性公约》一起探索怎样以科学为基础,并包含适用风险预防手段,以更好地处理国家管辖范围以外区域的脆弱和受威胁的海洋生态系统和生物多样性面临的威胁和风险[22]。2019年公布的《根据〈海洋法公约〉的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订的协定案文草案》(下称《草案》)为未来实施海洋新技术同时兼顾保护公海海洋生物多样性提供更充分保障。

除了以上可在广义上适用于海洋地球工程与保护海洋环境义务的相关条款,《生物多样性公约》自2008年来还曾数次在缔约方大会的决定(CBD COP Decision)中先后强调海洋施肥(Decision IX/16, Part C)和地球工程整体(Decision X/33和Decision XI/20)对海洋生物多样性的潜在负面影响,建议在科学依据不足以证明相关活动的正当性时,适用风险预防原则对海洋施肥活动乃至地球工程整体实施暂时禁令,仅保留海岸水域小规模科学实验这一例外。这些决定完全体现了《生物多样性公约》缔约方大会对地球工程,尤其是海洋地球工程的怀疑和否定态度。虽然缔约方大会决定不具有国际法上的强制力,但从政策层面上仍然能对大规模实施海洋地球工程造成足够阻力。

与海洋环境保护相关的程序义务主要是环境影响评价义务,以及通知、协商、检测和报告的一系列义务。《生物多样性公约》第十四条要求缔约国“就其可能对生物多样性产生严重不利影响的拟议项目进行环境影响评估,以期避免或尽量减轻这种影响”;《海洋法公约》第二〇六条也规定了环境影响评价义务,将环境影响评价视为预防和控制“重大损害或重大和有害的变化”的重要手段。《2013修正案》中包含的《伦敦议定书》新增附件5规定了完整的海洋地球工程影响评价的程序以及实施主体的主要义务,并详细列举了“合理科学研究”的评判标准(附件5第7~ 8段)。尽管《2013修正案》还没有正式生效,但在规范海洋地球工程的环境影响评价上有重要的参考意义。而纵观《草案》的主要内容,将来可能适用于在公海实施的海洋地球工程活动的程序义务是当该活动可能对公海的海洋生态系统和生物多样性构成威胁时,缔约国应进行环境影响评价(某具体活动和具体实施地点);若是一系列的海洋地球工程活动以较大的规模在较广泛的范围实施,那么还涉及进行战略环境影响评价的义务[23]。这样的义务其实是《生物多样性公约》和《海洋法公约》已存在的义务要求的重申、加强和扩展。

2.3 气候变化公约体系与海洋地球工程气候变化公约体系在本节中指《框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》。总的来说,气候变化公约体系对碳移除技术提供的是鼓励性规则[24]。首先,使用二氧化碳移除技术的目的符合《框架公约》第二条描述的公约最终目标,即将大气中的碳浓度稳定在不产生危害性影响的水平。其次,使用碳移除技术符合《京都议定书》第二条第1款(a)项(四)目要求,缔约方在实现关于量化的限制和减少排放的承诺时,为促进可持续发展,根据本国情况执行和/ 或进一步制定政策和措施以“研究、促进、开发和增加使用二氧化碳固碳技术和有益于环境的先进的创新技术”。但考虑到《京都议定书》在2020年后不再开展新的项目,且当下的清洁生产机制和联合履行机制都没有接纳海洋碳汇项目的先例,海洋碳汇也没有作为减排量在碳市场交易的先例,因此《京都议定书》与本文讨论可以说是基本无关。最后,碳移除技术有助于实现《巴黎协定》第二条第(a)款规定的2摄氏度甚至1.5摄氏度的长期温控目标。并且《巴黎协定》规定的通过国家自主贡献实现温控目标的方式允许缔约方自由选择减排方式作为本国自主贡献的形式。这意味着,只要海洋地球工程技术移除二氧化碳在技术上可以大规模施行且遵守国际法的相关性规则,缔约国就可以自由将通过这种技术产生的碳汇纳入本国自主贡献的范围。

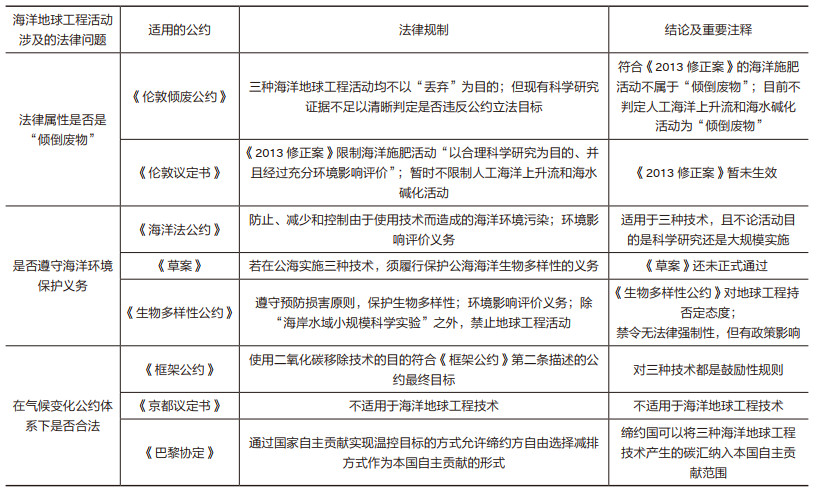

本节涉及的国际公约对海洋地球工程的法律规制总结见表 2。

| 表 2 本节涉及的国际公约对海洋地球工程的法律规制 |

充分发挥海洋固碳储碳的作用是实现我国碳中和目标的重要路径。由于海水流动和海洋环境的跨界性,明晰并遵守相关国际法规则既是我国发展海洋施肥、人工海洋上升流和海洋碱化技术的前提,也会对我国海洋地球工程技术相关政策,以及将海洋增汇技术纳入碳中和目标实现路径的相关政策产生影响。

第一,《伦敦议定书》对我国合法发展海洋地球工程活动的政策启示。我国是《伦敦议定书》的缔约国,但目前还没有批准《2013修正案》,因此从国际法上还没有对该修正案的遵约义务。但是从政策意义上来说,为发展海洋碳汇、实现碳中和目标进行的大规模的海洋地球工程活动仍将受这一修正案的影响。不论是在我国内海、领海还是在跨界海域大规模实施,都需要十分谨慎,注意国内法律法规与《伦敦议定书》及其《2013修正案》的协调。当前被称为应对气候变化“B计划”的地球工程技术,因其对大面积海域的干预和对海洋环境和生态系统的潜在负面影响而受到专门规制,这必然从国际法和国际气候政治层面对海洋地球工程的发展带来额外的阻力。

《伦敦议定书》采纳了风险预防方法(precautionary approach)(第3.1条),这意味着即便没有确定的证据能证明某种海洋地球工程技术对海洋环境造成损害,也将采用预防性措施防止潜在损害的发生。这一风险预防的思想正是贯穿了整个《2013修正案》(也同时可见于《生物多样性公约》关于地球工程的决定)。而风险预防原则目前在我国环境法领域还并未完全内化[26],这可能造成将来对海洋地球工程活动的环境影响评价和审批低于《伦敦议定书》要求。我国现行的《环境影响评价法》虽然以“预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响”为立法目的,但该“预防”应理解为防止发生已被科学证据充分证明的危害,而非真正意义的预防未知风险。我国《海洋环境保护法》(第12条和第七章)关于倾倒废物的相关规定,以及《海洋倾废管理条例实施办法》,亦均未体现风险预防的思想,与《伦敦议定书》所规定的风险预防方法有质的区别。因此,在未来制定海洋地球工程的规范与政策中,不能忽视这一差异,需要以《2013修正案》新增附件5关于海洋地球工程影响评价的程序和各个主体的权利义务为参照,对在我国语境下适用“风险预防方法”进行注解。

当前《2013修正案》只限制海洋施肥活动,而对其他类似的通过向海洋投放物质作为实施方法的海洋负排放技术暂时不纳入规制。这样的规定对我国开发海洋上升流技术和海洋碱化技术等必然是有利的,但仍然需要重视环境影响,并密切关注国际学界关于各项技术负面环境影响的研究进展。

第二,气候变化公约体系对我国发展海洋碳汇技术的政策启示。单有气候变化公约体系下鼓励性规则并不能直接决定海洋地球工程技术是否被付诸实践,因为除了可行性之外,还涉及动机,即国家是否愿意支持和补贴海洋地球工程技术并将产生的生物碳汇作为国家自主贡献的方式之一。考虑到当前海洋碳汇减排量还不能以核证减排量的形式进入碳交易市场作为抵消额度,而且海洋地球工程技术成本不低,在接下来相当长一段时间内,企业都会缺乏投资海洋地球工程技术以获得生物碳汇在碳市场交易的经济动机。未来是否大规模实施海洋地球工程,除了海洋管道的放置和使用、铁粉末的投放以及活动的整个过程须符合国际法规则的要求之外,还需要可行性支撑。当然,碳移除技术的意义远不止于创造碳汇用于交易这一经济层面的意义,其更广阔的意义在于为控制气候变暖和促进可持续发展提供新的机遇。因此需要在顶层制度设计中将各方面因素综合考量,从而决定多大程度上可使用补贴等手段鼓励海洋碳汇技术发展。

第三,海洋地球工程技术与发展海洋增汇综合开发项目的关系。随着海洋碳汇方法学的发展、海洋低碳渔业[27]的繁荣以及陆海统筹增汇等方式的不断开发,各种类型的海洋碳汇综合开发项目会随着践行碳中和目标的需求受到越来越多的关注。如将海藻和贝类或鱼类混合养殖,海藻能通过光合作用吸收二氧化碳,同时也是贝类和鱼类的养料。再如通过陆海统筹科学施肥的方法能缓解海水富营养化,变“源”为“汇” [11]。政策层面应清晰认识到对不同的海洋地球工程不能“一刀切”。依现有科学研究来看,由于海洋施肥涉及向海面投放外源物质,可能在三种技术中受法律规制最多;而人工上升流技术被视为比海洋施肥更加绿色的手段,受到法律限制次之;而海洋碱化技术因具有中和海洋酸化的作用最有可能受政策鼓励优先发展。

未来我国对海洋地球工程的规制应兼顾发展低碳渔业和研究海洋地球工程两个不同的角度。两个角度侧重点有所不同,前者重在探索低碳混合养殖模式本身对海洋环境的影响、吸收二氧化碳的效率以及有关海洋碳汇方法学的研究,而后者的关键是探究投放外源物质或放置、使用、移除海洋管道对海洋环境以及渔业、航运等的影响。前者的积极结果可以为判断某项海洋地球工程技术具有实用意义提供最基本的科学合理性,而后者更多的是为大规模海洋地球工程活动是否存在合法性探究事实依据。

3 总结和展望采用人工提升“生物泵”或海水碱化的方法可以提升海洋碳库吸收大气中二氧化碳的效率。而在海洋中实施的技术必须要重视跨界的环境影响和相关的国际法规制。这些技术目前仅处在小规模科学实验阶段[27],未来能否大规模实施还存在很多不确定性。考虑到海洋碳汇的巨大潜力以及实现碳中和目标的要求,我国对海洋地球工程技术的探索和开发应持支持和开放态度,但同时需要遵守国际法规则,以符合国际规则的科学研究和实践支撑技术发展。海洋地球工程国际法框架最主要的三个方面是《伦敦议定书》对海洋地球工程活动的法律定性和程序性要求,《海洋法公约》和《生物多样性公约》中关于海洋环境保护和海洋生物多样性养护的义务,气候变化公约体系对海洋增汇技术的鼓励性规则。这三个方面的规则不仅仅适用于本文涉及的三种海洋地球工程,也对规制未来可能出现的符合海洋地球工程原理的新技术具有参考价值。

| [1] |

蔡博峰, 曹丽斌, 雷宇, 等. 中国碳中和目标下的二氧化碳排放路径[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(1): 7-14. |

| [2] |

王灿. 碳中和愿景下的低碳转型之路[J]. 中国环境管理, 2021, 13(1): 13-15. |

| [3] |

王灿, 张雅欣. 碳中和愿景的实现路径与政策体系[J]. 中国环境管理, 2020, 12(6): 58-64. |

| [4] |

RAYFUSE R, LAWRENCE M G, GJERDE K M. Ocean fertilisation and climate change: the need to regulate emerging high seas uses[J]. The international journal of marine and coastal law, 2008, 23(2): 297-326. DOI:10.1163/092735208X295846 |

| [5] |

FREESTONE D, RAYFUSE R. Ocean iron fertilization and international law[J]. Marine ecology progress series, 2008, 364: 227-233. DOI:10.3354/meps07543 |

| [6] |

ABATE R S, GREENLEE A B. Sowing seeds uncertain: Ocean iron fertilization, climate change, and the international environmental law framework[J]. Pace environmental law review, 2010, 27(2): 555-598. |

| [7] |

GINZKY H, FROST R. Marine geo-engineering: legally binding regulation under the London Protocol[J]. Carbon&

climate law review, 2014, 8(2): 82-96. |

| [8] |

代菲. 气候变化背景下海洋施肥的国际法规制[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2014.

|

| [9] |

PROELSS A, HONG C. Ocean upwelling and international law[J]. Ocean development&

international law, 2012, 43(4): 371-385. |

| [10] |

GERRARD M, WEBB R, SILVERMAN-ROATI K. Removing carbon dioxide through ocean alkalinity enhancement and seaweed cultivation: legal challenges and opportunities[J/OL]. (2021-02-21)[2021-03-30].

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3789914.

|

| [11] |

焦念志, 刘纪化, 石拓, 等. 实施海洋负排放践行碳中和战略[J]. 中国科学: 地球科学, 2021, 51(4): 632-643. |

| [12] |

SHEPHERD J G. Geoengineering the Climate: Science, Governance and Uncertainty[R]. London: The Royal Society, 2009.

|

| [13] |

杜浩渺, 苗波. 气候工程国际法的框架——以平流层太阳辐射管理为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(11): 34-42. |

| [14] |

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Scientific synthesis of the impact of ocean fertilization on marine biodiversity[EB/OL]. (2009)[2019-11-12].

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf.

|

| [15] |

TOLLEFSON J. Iron-dumping ocean experiment sparks controversy[J]. Nature, 2017, 545(7655): 393-394. DOI:10.1038/545393a |

| [16] |

焦念志. 海洋固碳与储碳——并论微型生物在其中的重要作用[J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(10): 1473-1486. |

| [17] |

TOLLEFSON J. Ocean-fertilization project off Canada sparks furore[J]. Nature, 2012, 490(7421): 458-459. DOI:10.1038/490458a |

| [18] |

IMO. Resolution LP. 4(8) on the amendment to the London protocol to regulate the placement of matter for ocean fertilization and other Maine geoengineering activities, IMO report of the thirty-fifth consultative meeting and the eighth meeting of contracting parties, IMO DOCS LC 35/15[DB/OL]. (2013-10-21)[2019-12-27].

https://www.cdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/LCLPDocuments/LP.4(8).pdf.

|

| [19] |

CBD. Decision II/10 conservation and sustainable use of marine and coastal biological diversity[EB/OL]. (1995-11-17)[2019-11-13].

www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7083

.

|

| [20] |

CBD. Decision VI/3 on marine and coastal biological diversity[EB/OL](2002-04-19)[2019-12-27].

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7177.

|

| [21] |

CBD. Decision VII/5 marine and coastal biological diversity[EB/OL](2004-04-13)[2019-11-13].

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-05-en.pdf.

|

| [22] |

UNGA. Resolution 59/24, Oceans and the Law of the Sea, UN Doc. A/RES/59/24[DB/OL]. (2005-02-04). para. 73.

|

| [23] |

UNGA. Intergovernmental conference on an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction third session[EB/OL]. (2019-05-09)[2019-11-13].

https://www.un.org/bbnj/sites/www.un.org.bbnj/files/registration_information_for_igos_third_session.pdf.

|

| [24] |

DU Haomiao. An International Legal Framework for Geoengineering: Managing the Risks of An Emerging Technology[M]. London: Routledge, 2017.

|

| [25] |

秦天宝. 论风险预防原则在环境法中的展开——结合《生物安全法》的考察[J]. 中国法律评论, 2021(2): 65-79. |

| [26] |

张继红, 刘纪化, 张永雨, 等. 海水养殖践行"海洋负排放"的途径[J]. 中国科学院院刊, 2021, 36(3): 252-258. |

| [27] |

浙江大学. 海洋学院建成我国首个"人工上升流增汇示范工程"[EB/OL](2020-04-23)[2021-11-24].

http://www.zju.edu.cn/2020/0312/c32861a1968266/pagem.htm.

|

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13