改革开放以来,我国经济在高速发展的同时,也催生了高耗能、高污染行业,由此导致产能过剩、能源利用率低、生态环境恶化等问题日趋严重[1]。与一般企业相比,重污染企业的生产活动更易引发环境问题,因此转变发展模式迫在眉睫。而已有经验表明,通过技术创新活动可提高资源利用率、减少污染物排放。党的十九大报告也明确提出要“构建绿色技术创新体系,发展绿色金融,壮大节能环保和清洁能源产业”,而实施创新驱动战略则是关键。作为绿色金融资金规模占比最高的绿色信贷,契合我国信贷主导型的金融模式[2],且绿色信贷政策在环境治理中的作用也日益凸显,通过引导资源跨行业流动来影响重污染企业的经营决策,有利于推动我国经济迈向高质量发展[3]。因此,在绿色信贷政策不断具体化与规范化的现实背景下,考察其对重污染企业技术创新的影响,不仅有助于理解政策的微观经济效应,也有助于把握经济高质量发展背景下重污染企业的绿色转型路径。

伴随着绿色信贷政策的推进,对有关绿色信贷的研究也日益活跃,这主要集中在两方面:一是绿色信贷政策在实施中表现出一定的环境规制特征,而环境规制与企业技术创新之关系却尚无定论,主要有抑制、促进与不确定三种声音。因此,绿色信贷对重污染企业技术创新的作用如何,还有待进一步验证。二是有关绿色信贷对企业的影响,这又主要从两个层面展开,首先是绿色信贷对环保企业的影响。从融资层面看,Salazar[4]与Huang等[5]均认为绿色信贷能使资金更多地从重污染企业流入环保企业,而信贷资金的增加则意味着环保企业外部融资增多,相关研究也证实了外部融资对上市企业技术创新的积极作用[6],因此绿色信贷水平提高会显著促进环保企业的技术创新[7]。其次是绿色信贷对重污染企业的影响,如连莉莉[8]发现绿色信贷会对重污染企业造成融资约束。然而,绿色信贷政策的目的并非只是给重污染企业带来融资约束并增加其债务融资成本,从而并非要抑制其发展。事实上,绿色信贷的阶段性目标在于鼓励重污染企业淘汰其能源利用率低的设备,退出给环境带来高污染的项目,且已有学者发现绿色信贷对重污染企业的污染排放确实会起到抑制作用[9]。在此基础上,绿色信贷的最终目标是通过信贷融资约束倒逼重污染企业技术创新,使其盈利模式从“速度型”向“质量型”的转变[10],以此减少对环境的负外在性,实现企业的绿色转型发展,最终促进我国产业结构升级和经济发展模式转变[11]。然而,当面临绿色信贷政策的融资约束时,重污染企业是应激性地被动减少其研发投入,还是策略性地通过技术创新来提升其全要素生产率[12]?需给出明确回答。

综上,本文的边际贡献主要在于:①从绿色信贷政策的根本目的出发,基于重污染企业技术创新视角检验政策效果,丰富了有关政策评估的研究,同时也验证了波特假说在我国的有效性;②探究绿色信贷政策对重污染企业技术创新的影响机制,有助于理解政策的微观传导机制,对于推进绿色信贷发展和重污染企业绿色转型均具有重要意义;③通过考察企业异质性条件下的政策效果,能够为政府制定及动态调整绿色信贷政策提供参考。

1 理论框架与研究假设绿色信贷政策本质在于将原先由社会承担的环境成本转移给企业,使企业负担部分或全部环境成本[13]。而企业技术创新需要资本投入,当面对这种成本增加时,未必会有动力甚至是能力增加投入进行转型升级。再者,研发与创新活动需要投入大量的人力、设备与资金,且这种投入不一定会带来相应的收益[14]。这样一来,基于技术创新的投入产出考虑,企业可能不愿意进行技术创新。此外,基于路径依赖,重污染企业可能会首先选择与政府及银行博弈,而不是直接开展风险与不确定性较大的技术创新活动。且从宏观层面看,重污染企业在绿色信贷政策下可能会面临法律、环境、社会和金融等宏观风险。从微观层面看,其在绿色信贷政策下还可能会面临项目运营、管理及财务等微观风险[15]。这些风险与不确定性可能会使绿色信贷政策对重污染企业的技术创新存在一定的抑制作用,鉴于此,可提出假设1:绿色信贷政策会显著抑制重污染企业的技术创新。

绿色信贷具有明显的“绿色”属性,即对污染项目会提高贷款利率或限制其贷款,如此一来,通过提高重污染企业的信贷成本,就会对其形成融资约束。一般认为,企业在面临融资约束时,对其创新存在正、负两种效应。如受到融资约束的企业可能更具创造力,因为在这种约束下,企业会优化其创新战略,由此提高创新资源利用率[16]。而更多研究则认为融资约束总效应为负,因为企业研发活动具有风险大、周期长、资金耗用多、信息不对称等内生缺点,这就使得企业的技术创新较之于其他活动,更易陷入融资困境。因此,出于风险规避的考虑,绿色信贷对于重污染企业的融资约束可能会使其减少具有高风险的技术创新,由此导致企业技术创新水平降低。鉴于此,可提出假设2:融资约束在绿色信贷政策对重污染企业技术创新的负向影响中会起显著的中介作用。

事实上,企业在实际融资中存在明显的股权融资偏好,而不是遵循传统的优序融资理论[17]。因此,重污染企业在面临银行业等金融机构的信贷融资约束时,为改善其融资环境,更倾向基于股权融资偏好进行融资,以缓解《绿色信贷指引》(以下简称《指引》)带来的融资约束。这样一来,股权融资的提高将有助于缓解重污染企业面临的融资约束,从而,《指引》的发布给重污染企业带来的信贷融资约束政策效应可能并不完全成立。因此,重污染企业通过股权融资满足其资金需求时,可能不会有动力进行风险较大的技术创新活动。鉴于此,可提出假设3:《指引》通过提高重污染企业的股权融资而抑制其技术创新。

绿色信贷政策作为我国产业结构调整的重要抓手,要求那些达不到环保标准的重污染企业在绿色改造和去产能过程中进行关停,这就使得留存的重污染企业市场份额增大,从而利润提升。因此,绿色信贷政策的实施可能会对重污染企业的经营绩效产生积极影响,即《指引》的实施可能会提升重污染企业的盈利能力,从而使其有更多的资金从事研发,进行技术创新。鉴于此,可提出假设4:《指引》通过提升重污染企业的利润而促进其技术创新。

就不同所有制企业而言,国有企业拥有的创新资源更丰富,受到的融资约束较小,因而研发投入较多,加之国有企业肩负着国家任务、社会责任及政绩考核的压力,可能比民营企业会有更多的创新产出[18]。而民营企业为规避技术创新可能导致的失败、收益不确定等风险,在绿色信贷的融资约束下,其研发支出可能会较少[19],由此可能会影响其技术创新产出,鉴于此,可提出假设5:《指引》颁布后,绿色信贷对民营企业技术创新的抑制作用较之于国有企业更显著。

随着企业规模的增大,其研发实力和抗风险能力更强,从而越有利于技术创新[20]。而那些规模小的企业,出于风险规避的考虑,可能会采取更加严苛、审慎的现金流监督和相机治理机制,以此避免研发投入过高可能导致的财务风险,从而会对技术创新持消极反应[21]。因此,在绿色信贷政策发布前,规模越大的企业,其抗风险的能力就越强,从而研发投入力度可能会更大。但在《指引》发布后,受绿色信贷政策的影响,绿色信贷对规模较大企业技术创新的抑制作用会比小企业更明显,鉴于此,可提出假设6:《指引》颁布后,绿色信贷对大企业技术创新的抑制作用会比小企业更显著。

2 研究设计 2.1 样本与数据本文以2009—2017年我国A股上市公司作为原始样本①。对重污染企业的界定,借鉴李玲和陶锋的方法[22],重新计算各行业的污染排放强度,根据强度的中位数,将39个工业部门划分为重污染行业与非重污染行业,在此基础上构建处理组与控制组样本。另外,删除所有ST(Special Treatment)、*ST(警示退市风险)和PT(Particular Transfer)类公司、相关数据严重缺失的公司以及资产负债率大于1的公司。经处理后,最终样本包含447家上市公司,其中实验组203家、对照组244家,总观测值为4023。样本企业数据均来自国泰安(CSMAR)数据库。

① 经Heckman两阶段法检验,样本不存在自选择偏差。

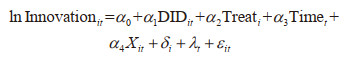

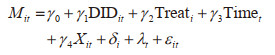

2.2 模型构建与变量定义根据双重差分法的检验程序,可做如下设置:构建年份虚拟变量,2012年及以后取值为1,否则为0;构建分组虚拟变量,重污染企业取值为1,非重污染企业为0。使用双向固定效应模型考察绿色信贷政策对重污染企业技术创新的影响,基准回归方程为:

|

(1) |

其中,i和t分别代表企业和时间;ln Innovationit为被解释变量,代表企业技术创新指标;Treati和Time t分别为组别虚拟变量和时间虚拟变量;Xit为系列控制变量;δi代表个体固定效应;λt为时间固定效应;εit代表随机误差项;关键解释变量为DIDit,为Treati Time t ×;α1为双重差分系数,衡量《指引》发布对实验组的影响。本文所研究的绿色信贷政策对于重污染企业技术创新的影响,即交互项的系统α1。其他系数不是本文研究所涉及的范围。

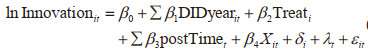

此外,为进一步评估《指引》本身对重污染企业的动态政策效应,以及《指引》发布后重污染企业是否进行了动态调整,本文构建衡量绿色信贷政策动态效应的双重差分模型:

|

(2) |

其中,postTimet为《指引》正式发布后各年度的虚拟变量;DIDyearit为新的双重差分变量;β1为双重差分系数,用以衡量《指引》发布的动态效应。

对于被解释变量,本文使用上市公司及其子公司的专利申请量数据来表征,进一步选择研发投入占比作为企业技术创新的代理变量,进行稳健性检验。

对于解释变量,本文运用《指引》发布作为政策冲击,将时间和分组虚拟变量的交叉项作为关键解释变量,用以衡量绿色信贷政策对重污染企业技术创新的政策效应。

对于控制变量,参考周伟贤[23]和张杰等[24]的研究,选取企业成熟度(age)、社会财富创造力(swc)、盈利能力(pro)、负债水平(debt)作为控制变量,分别用上市企业的企业年龄、企业市场价值与资产重置成本之比(托宾Q值)、企业的净利润、企业负债合计来衡量。同时,还控制了年度固定效应和企业的个体固定效应。

对于中介变量,本文参考苏冬蔚[25]的研究,分三类情形构建企业的融资水平指标。一是有息债务融资(dr),为有息债务占期初总资产的比重,其中有息债务包括短期借款和长期借款以及一年内到期的非流动负债和应付债券;二是流动性负债融资(fr),为流动性负债占期初总资产的比重,其中流动性负债为一年内需要偿还的债务总和,包括短期借款、商业信用(应付账款、应付票据和预收账款)、一年内到期的非流动性负债、应付职工薪酬以及应交税费等;三是长期负债融资(ldr),为长期负债占期初总资产的比重,其中长期负债主要包括长期借款、应付债券、长期应付款以及专项应付款;对于股权融资的衡量,本文借鉴王炳成[26]的研究,将股权融资(ef)定义为本年度的实收资本/ 总资产,用企业净利润/ 总资产来定义企业利润(npr)。

为避免极端值对实证结果的影响,本文对连续变量进行1% 缩尾处理(Winsorize)。同时为缓解潜在异方差及序列自相关对估计结果的干扰,在以下分析中,均采用稳健标准误估计,并在企业层面进行聚类。

3 实证结果与分析 3.1 描述性统计由表 1可知,企业技术创新代理变量lnInnovation的均值为3.71,标准差为1.44,最小值为0.69,最大值为8.00,说明样本中不同企业的技术创新水平相差较大。此外,除托宾Q值的标准差大于1.00外,其他控制变量的标准差均小于1.00,说明控制变量总体波动幅度较小。

| 表 1 描述性统计 |

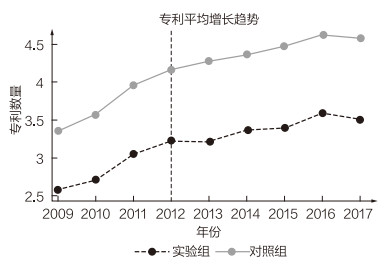

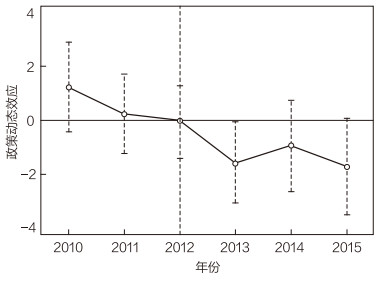

在运用双重差分估计《指引》的政策效应之前,为验证模型选择是否适当,需对实验组与对照组的申请数量进行平行趋势检验[27]。图 1为企业技术创新的衡量指标专利数量均值在2009—2017年的时间趋势,其中横轴代表时间,纵轴代表专利申请数量,虚线为实验组,实线为对照组,2012年为政策介入点。可以看出,《指引》发布前,实验组与对照组的专利申请数量大致保持相同增长趋势。因此,可初步判断选择双重差分模型符合平行趋势假定的前提条件。为增强平行趋势假定的前提条件,需采用更严谨的方法加以证明。因此参考Jacobson等[28]提出的事件研究法对平行趋势做进一步检验(图 2),可以发现处理组和对照组在政策实施前不存在明显差异,满足平行趋势假设。而政策实施后的估计结果显著为负,说明处理组和对照组在政策实施后的差异开始显现。

|

图 1 企业技术创新的时间趋势图 |

|

图 2 平行趋势检验 |

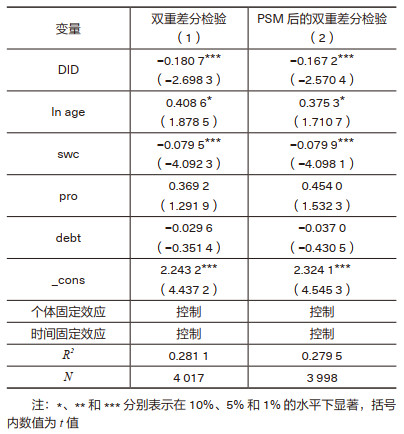

由表 2可以发现,在模型(1)的回归结果中,交互项系数在1% 的水平上显著为负,表明《指引》发布后,较之于非重污染企业,重污染企业技术创新水平显著下降大约e0.18,即1.20。从模型(2)看,对于PSMDID而言,其回归结果与模型(1)并无明显差异,说明《指引》的发布抑制了重污染企业的技术创新。

| 表 2 双重差分检验结果 |

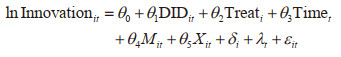

本文借鉴温忠麟[29]有关中介效应的检验方法,在方程(1)的基础上,构建如下检验模型:

|

(3) |

|

(4) |

式中,Mit为中介变量,用dr、fr、ldr、ef和npr表示,分别代表有息债务融资、流动性债务融资、长期债务融资、股权融资和企业利润,其他各项与方程(1)相同,本文使用Sobel进行检验。基于中介效应的检验程序,依次对方程(3)、方程(4)进行回归,且在所有回归中,均同时控制了时间和企业个体固定效应。

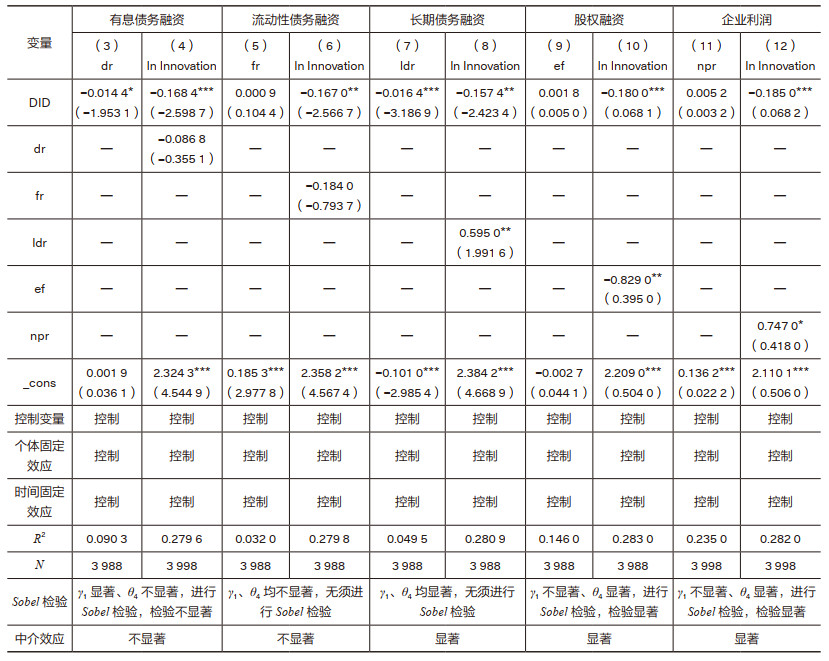

如表 3所示,在模型(3)中,DID的系数γ1显著为负,而在模型(4)中,dr的系数值θ4不显著,因此需进行Sobel检验,结果未通过Sobel检验,表明有息债务融资不存在中介效应。模型(5)、(6)中γ1与θ4的系数均不显著,表明流动性债务融资的中介效应不显著。在模型(7)中,DID的系数γ1显著为负,而在模型(8)中,ldr的系数θ4显著为正,系数γ1与θ4均显著,表明长期债务融资中介效应显著。模型(9)的DID系数γ1为正但不显著,而模型(10)的ef系数θ4显著为负,且通过了Sobel检验,表明股权融资存在中介效应。模型(11)中的DID系数为正却不显著,而模型(12)中的npr系数θ4显著为正,且通过了Sobel检验,表明企业利润存在中介效应。

| 表 3 作用机制检验 |

综上,绿色信贷主要是通过股权融资上升以及对重污染企业的长期融资进行约束而抑制其技术创新的,有息债务融资与流动性债务融资并不是绿色信贷影响重污染企业技术创新的路径。且企业利润提升促进了重污染企业技术创新。产生此差异的原因可能在于,长期债务融资具有获取难度高、财务风险大等特点,这样一来,从银行业风险管理的角度看,《指引》发布后,银行业等金融机构出于环境风险、违约风险与声誉风险规避的考虑,以及绿色信贷本身对环境因素的关注,使其对长期债务融资产生显著影响,而有息债务融资与流动性债务融资包含短期融资,能使债权人风险降低,因此对其影响尚不明显。

此外,考虑到债券市场与信贷市场的差异,以及由此可能导致的回归结果不同,可将债务融资进一步区分为信贷融资与债券融资,考察二者的中介效应是否存在不同。结果显示①,面对《指引》发布带来的信贷融资约束,重污染企业可通过债券融资渠道予以缓解,且通过这一渠道筹集的资金有利于其技术创新,但目前此路径效果较小。

① 限于篇幅,信贷融资与债券融资差异的检验结果未做汇报,如需可向作者索取。

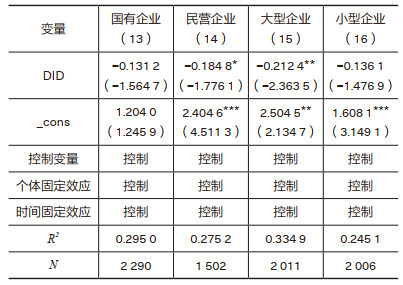

3.4 分样本回归表 4为《指引》发布对不同类型重污染企业技术创新水平的影响。其中模型(13)与模型(14)分别给出了国有和民营企业两个子样本的回归结果,交互项DID的系数估计值分别为-0.1312和-0.1848,且后者在10% 的水平上显著,表明绿色信贷对重污染企业技术创新的抑制作用仅限于民营企业,而对国有企业却不明显。模型(15)与模型(16)分别给出了大型及小型重污染企业两个子样本的回归结果,交互项DID的系数估计值分别为-0.2124和-0.1361,且前者在5% 的水平上显著,表明绿色信贷对重污染企业技术创新的抑制作用仅限于大型企业,对小型企业却没有明显作用。

| 表 4 分样本回归 |

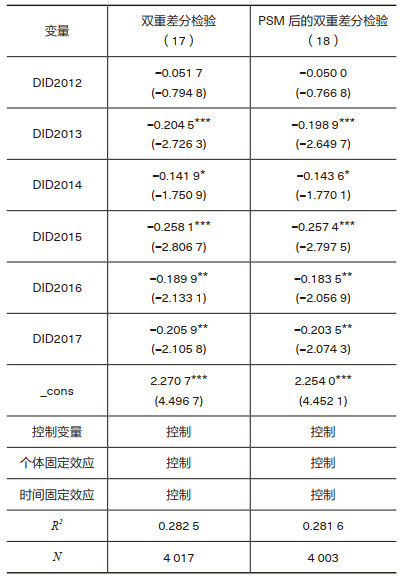

在表 5中,模型(17)中各年的交互项系数估计值(DIDyear)均为负,说明《指引》发布对重污染企业技术创新的抑制作用具有长期效应,同时也说明重污染企业在绿色信贷政策作用下,未能通过自身的动态调整来调适政策对其技术创新水平的不利影响。DID2012系数的估计值不显著,而DID2013、DID2014、DID2015、DID2016和DID2017系数的估计值却都具有显著性,这可能是因为技术创新活动本身需要一定的时间才能见效,2012年2月发布的《指引》在2013年便对重污染企业技术创新水平产生显著抑制作用,说明重污染企业的技术创新对绿色信贷政策的敏感度较大。最后,由模型(18)的PSM-DID估计结果表明其与模型(17)并无明显差异,表明模型(17)回归结果是稳健的。

| 表 5 绿色信贷对重污染企业技术创新水平的动态影响 |

此前,本文已使用平行趋势检验和倾向得分匹配法对相关回归结果做了初步稳健性检验。但为保证结果的可靠性,本文又增加了反事实检验(将政策发布时点提前至2011年)、排除政府其他政策的干扰①(D)以及改变企业技术创新代理变量(研发支出占比)等稳健性检验。均验证了本文的回归结果可靠②。

① 对相关政策进行梳理发现,在绿色信贷政策实施后的同时期,类似的政策和法规可能会影响重污染企业的技术创新水平,其中最具代表性的是“十三五”规划“绿色发展篇”和“创新发展篇”以及《中共中央国务院关于深化体制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》。

② 限于篇幅,稳健性检验涉及的所有模型的检验结果均未汇报,如需可向作者索取。

4 结论与启示 4.1 主要结论本文以2012年《指引》的正式发布为事件,构造准自然实验,运用双重差分法评估了绿色信贷对重污染企业技术创新影响的政策效果,结论如下:

(1)绿色信贷显著抑制了重污染企业的技术创新,其主要路径是通过长期债务融资约束及股权融资上升来抑制重污染企业技术创新,重污染企业面对长期融资约束,仅表现为寻找股权融资渠道、被动减少研发投入等应激性行为,未能采取以技术创新来提升其全要素生产率等策略性行为。即便可通过提升企业利润与债券融资渠道来促进重污染企业技术创新,但其效果目前仍较小,被抑制效应所掩盖。

(2)绿色信贷对大型及民营重污染企业技术创新的抑制效应显著,对小型企业及国有重污染企业的影响却不明显。因为国有企业享有更多的资金支持以及更优惠的政府考核标准,而小型企业因不愿承担技术创新活动可能带来的高风险,导致绿色信贷对其技术创新的影响不显著。

(3)绿色信贷对重污染企业技术创新的抑制效应长期存在。

4.2 政策启示本文提供了《指引》执行效应的管理启示,且对于相关政府部门、银行业等金融机构以及重污染企业的管理者均具有较为重要的启发作用。

(1)就政府层面而言,应制定并出台与绿色信贷政策相配套的扶持政策,对于积极进行技术创新的企业,政府应加大研发投资的相关支持力度,同时动态调整其对重污染企业激励约束力度,支持与引导企业提高环保意识,强化技术创新,同时加大对环境友好型企业的金融支持。此外,还应建立多维度、多业务、多领域的绿色金融体系,减轻或消除政策效应的不对称性,鼓励国有及小型企业的技术创新活动,提高其研发投入,以此发挥绿色金融对重污染企业绿色转型的助力作用,这也是我国绿色金融未来发展及其政策选择的重要方向。

(2)对于银行业等金融机构,则应合理开通其对重污染企业的专项贷款渠道,向这些企业的技术创新提供专项资金支持并给予利率优惠,鼓励与支持重污染企业的技术创新与绿色转型。此外,银行业等金融机构还应继续保持其对信贷门槛的控制,拓宽绿色金融的覆盖面,创新和优化绿色金融产品。同时还需对绿色信贷的资金流向进行监管,确保专款专用,以此保证绿色信贷政策的持续性和稳定性。

(3)至于企业层面,则需提升其绿色经营理念,增强其环保意识,完善重污染企业的环境信息披露制度,减轻银行与企业间的信息不对称,提升企业自身的融资能力,避免绿色信贷的长期惩罚机制导致其陷入融资困境,由此引发资金投入不足及经营状况恶化。同时让环境信息披露与项目的环境风险水平挂钩,进而与差异性贷款利率及其他融资成本挂钩,使其风险与成本相匹配。

4.3 展望绿色信贷政策的实施,为考察企业的转型发展提供了一个较好的准自然实验。然而,现实中的企业绿色转型涉及许多方面,本文只是从企业技术创新的视角对绿色信贷政策相关目标进行了初步探索,未来随着企业环境信息披露及社会责任披露相关数据的不断完善和丰富,基于企业层面对绿色转型进行直接测度,或许能够更加精准地把握绿色信贷的政策效应,从而提供更具针对性的管理与政策启示。

| [1] |

王康仕, 孙旭然, 王凤荣. 绿色金融、融资约束与污染企业投资[J]. 当代经济管理, 2019, 41(12): 83-96. |

| [2] |

陈伟光, 胡当. 绿色信贷对产业升级的作用机理与效应分析[J]. 江西财经大学学报, 2011(4): 12-20. |

| [3] |

顾晓燕, 朱玮玮, 符斌. 空间视角下知识产权保护、技术创新与产业结构升级[J]. 经济问题, 2020(11): 68-75. |

| [4] |

SALAZAR J. Environmental finance: linking two world[C]//A Workshop on Finance Innovations for Biodiversity. Bratislava: 1998: 2-18.

|

| [5] |

HUANG K F, LIN K H, WU L Y, et al. Absorptive capacity and autonomous R & D climate roles in firm innovation[J]. Journal of business research, 2015, 68(1): 87-94. DOI:10.1016/j.jbusres.2014.05.002 |

| [6] |

AYYAGARI M, DEMIRGUC-KUNT A, MAKSIMOVIC V. Firm innovation in emerging markets: The role of finance, governance, and competition[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 2011, 46(6): 1545-1580. DOI:10.1017/S0022109011000378 |

| [7] |

何凌云, 梁宵, 杨晓蕾, 等. 绿色信贷能促进环保企业技术创新吗[J]. 金融经济学研究, 2019, 34(5): 109-121. |

| [8] |

连莉莉. 绿色信贷影响企业债务融资成本吗?——基于绿色企业与"两高"企业的对比研究[J]. 金融经济学研究, 2015, 30(5): 83-93. |

| [9] |

谢婷婷, 刘锦华. 绿色信贷如何影响中国绿色经济增长?[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(9): 83-90. |

| [10] |

程虹, 刘三江, 罗连发. 中国企业转型升级的基本状况与路径选择——基于570家企业4794名员工入企调查数据的分析[J]. 管理世界, 2016(2): 57-70. |

| [11] |

徐胜, 赵欣欣, 姚双. 绿色信贷对产业结构升级的影响效应分析[J]. 上海财经大学学报, 2018, 20(2): 59-72. |

| [12] |

丁杰. 绿色信贷政策、信贷资源配置与企业策略性反应[J]. 经济评论, 2019(4): 62-75. |

| [13] |

马骏. 中国绿色金融的发展与前景[J]. 经济社会体制比较, 2016(6): 25-32. |

| [14] |

黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016, 51(4): 60-73. |

| [15] |

王桂军, 卢潇潇. "一带一路"倡议可以促进中国企业创新吗?[J]. 财经研究, 2019, 45(1): 19-34. |

| [16] |

HE Z L, TONG T W, ZHANG Y C, et al. Constructing a Chinese patent database of listed firms in China: Descriptions, lessons, and insights[J]. Journal of economics & management strategy, 2018, 27(3): 579-606. |

| [17] |

肖泽忠, 邹宏. 中国上市公司资本结构的影响因素和股权融资偏好[J]. 经济研究, 2008, 43(6): 119-134, 144-144. |

| [18] |

于连超, 张卫国, 毕茜. 环境税会倒逼企业绿色创新吗?[J]. 审计与经济研究, 2019, 34(2): 79-90. |

| [19] |

DOBSON W, SAFARIAN A E. The transition from imitation to innovation: an enquiry into China's evolving institutions and firm capabilities[J]. Journal of Asian economics, 2008, 19(4): 301-311. |

| [20] |

SCHUMPETER J A. Capitalism, Socialism and Democracy[M]. London: Routledge, 2015.

|

| [21] |

王旭, 褚旭. 基于企业规模门槛效应的外部融资对绿色创新影响研究[J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(8): 2027-2037. |

| [22] |

李玲, 陶锋. 中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J]. 中国工业经济, 2012(5): 70-82. |

| [23] |

周伟贤. 投资过度还是投资不足——基于A股上市公司的经验证据[J]. 中国工业经济, 2010(9): 151-160. |

| [24] |

张杰, 陈志远, 杨连星, 等. 中国创新补贴政策的绩效评估: 理论与证据[J]. 经济研究, 2015, 50(10): 4-17, 33-33. |

| [25] |

苏冬蔚, 连莉莉. 绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为?[J]. 金融研究, 2018(12): 123-137. |

| [26] |

王炳成, 麻汕, 马媛. 环境规制、环保投资与企业可持续性商业模式创新——以股权融资为调节变量[J]. 软科学, 2020, 34(4): 44-50. |

| [27] |

BERTRAND M, DUFLO E, MULLAINATHAN S. How much should we trust differences-in-differences estimates?[J]. The quarterly journal of economics, 2004, 119(1): 249-275. |

| [28] |

JACOBSON L S, LALONDE R J, SULLIVAN D G. Earnings losses of displaced workers[J]. The American economic review, 1993, 83(4): 685-709. |

| [29] |

温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004, 36(5): 614-620. |

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13