2. 南昌大学流域碳中和研究院, 江西南昌 330031

2. Institute of Basin Carbon Neutral, Nanchang University, Nanchang 330031, China

工业园区不仅是工业发展的空间载体,更是工业经济的产业组织形式。西方工业化国家率先建立起工业园区的发展模式,也在环境治理历程中逐渐探索和积累了绿色发展和低碳化的模式与经验。梳理国际工业园区绿色发展历程,不难看出国际上部分国家在低碳化发展和碳中和探索方面也是走在了前面。20世纪70年代,因石油危机激发了节能增效降碳;80年代,因污染治理开启了减污降碳协同;90年代,步入以产业共生为特征的自发式降碳阶段;进入21世纪后,从自发式转入国家有组织的自觉行为[1]。目前,在《巴黎协定》推动下,先期工业化国家的工业园区则全面进入了碳中和导向阶段。

绿色发展和低碳发展在目标和手段上是统一的,两者是相互促进、协同发展的关系,绿色发展需要低碳发展,低碳发展支撑绿色发展。只有坚持低碳发展,才能真正实现绿色发展;而只有实现绿色与低碳的协同发展,才能建立可持续的低碳发展模式,实现高质量发展。国外典型生态工业园区在不断提高园区绿色化水平的同时,也在探索建立园区的低碳发展模式。

我国历经40多年,成功将工业园区建设成为工业发展的主要载体。其中,国家级和省级工业园区多达2500多家,贡献了全国50% 以上的工业产出[2],但也贡献了全国二氧化碳排放量的近1/3。通过生态工业园区创建、绿色园区创建和园区循环化改造等措施,我国工业园区在减污降碳方面做出了持续的努力,并取得了不错的成绩[3, 4]。然而,随着“双碳”战略目标的提出,尽快实现碳达峰成为所有工业园区必须考虑的事情,实现碳中和也成为工业园区发展的第一准绳。因此,梳理国际工业园区绿色发展路径,总结低碳化途径和基本经验,对于以工业园区为工业发展主战场的我国而言具有重要的启示作用。

1 国际工业园区绿色发展历程工业生产因其规模效应和范围效应的存在往往扎堆发展。英国、美国、德国和日本等西方先期工业化国家在工业化历程中出现了许多类型各异和尺度不一的工业园区。然而工业园区因大量产业尤其是重化工业的进驻,已成为环境问题的高发地[5, 6]。许多著名的大型工业园区都发生过严重的环境污染事件,例如世界著名的环境公害事件中比利时马斯河谷烟雾事件、美国多诺拉烟雾事件、日本水俣病和骨痛病事件等都发生在或源自工业园区。这些环境污染事件严重影响了工业园区的竞争力和可持续发展。因此针对园区的污染治理和生态化成为工业园区可持续发展的必然选择[7]。

早期园区生态化的措施主要是建设集中污水处理厂和工业废物焚烧、填埋设施等,后来逐渐拓展到产业规划、基础设施建设和园区管理等整体层面[8]。随着工业园区规划建设的逐渐成熟,来自工程化建设和工厂内部环保措施所做出的环境贡献边际效应递减,工业园区亟需绿色发展模式上的创新[9-11]。

1989年丹麦卡伦堡工业园区产业共生体系的发展带来了园区发展模式的变革[12]。人们发现,燃煤电厂、炼油厂、酶制剂厂等在30多年的发展过程中,逐渐自发形成了以废物交换利用和基础设施共享为特征的产业共生体系,在带来环境效益的同时也提升了经济竞争力,实现了园区尺度上环境与经济的双赢[13]。卡伦堡工业园区的发展经验表明在工业园区规划和建设过程中,有意识地来组织产业协作和基础设施共享,有可能带来超越单个企业尺度的效果[14]。因此,美国、加拿大、荷兰、英国、日本和韩国等工业化国家纷纷开展模仿探索,并在进入21世纪后引发了世界范围内生态工业园区建设的热潮。

1994年,美国可持续发展总统委员会(PCSD) 宣布开展生态工业园区试点,资助生态工业园区的设计与开发。1995年,马里兰州Fairfield、弗吉尼亚州Cape Charles、得克萨斯州Brownsville和田纳西州Chattanooga开始了生态工业园区的试点工作。在1994—1996年一共有16家工业园区进行了生态工业园区的建设试点。

1997年,日本为推进循环型社会的建设,开始了生态城项目(实质上是静脉产业园区)的推进工作,实施了一系列国家层面生态工业园区与环境都市项目,目的是通过先进的资源循环与废弃物处理技术的推广,以及环境产业与静脉产业的发展,构建一系列环境友好型城市与城镇,最终实现社会零排放[15]。整体试点项目(一批与二批)时间为1997—2006年,共有26个生态城成为试点。生态城项目在2006年截止,但产业共生的创新实践并没有停止。2011年开始,环境省又提出了生态城创新项目,在26个生态城的基础上,筛选了一批试点地区开展模范生态城项目,包括北海道地区,秋田市、北九州市、川崎市和大阪市。项目重点包括:改善提高已有项目的资源循环率并进行示范验证;开展绿色创新,包括商业模式创新以及国家示范项目的产业化。

2002年,英国受废物交换的启发,加上英国填埋税政策对企业的压力逐渐增大,英国可持续发展工商理事会开始启动国家产业共生项目(NISP),先在亨伯地区尝试开展该模式并逐渐推广至全国[16]。2005年,英国成立了国际产业共生公司负责国家产业共生项目的管理、运营以及全球的推广孵化工作。该项目经费主要来自英国环境、食品和农村事务部(DEFRA)以及各区域的区域发展署,建立了全国性的联系网,涵盖各行业企业上万家[17]。

2003年,韩国出台了国家生态工业园示范项目计划,分为3个阶段执行。第一阶段(2005—2009年),选定了浦项、丽水、蔚山、尾浦、温山、半月、始华和清州作为示范园区,在示范园区内各自建立起产业共生体系,发起和推动一些产业共生项目[18]。同时,在韩国知识经济部的支持下设立了韩国工业园区股份有限公司(KICOX)执行生态工业园区示范项目的引导、支持和监察职能。第二阶段(2010—2014年),继续扶持8个示范区,将产业共生经验进行推广,并希望能够有产业共生的商业化行为。第三阶段(2015—2019年),发掘2~ 3个成功的生态工业园区模式,并建立全国性的产业共生体系。

除上述国家外,荷兰、加拿大、法国、意大利等发达国家,以及菲律宾、印度尼西亚、越南、土耳其、巴西等发展中国家也都开展了大量的实践探索工作[19]。生态工业园区的实践探索引起了国际机构的高度重视。早在2000年,联合国环境署(UNEP)出版了有关工业园区环境管理的技术文件[20]。2010年,联合国工业发展组织(UNIDO)出版了有关低碳工业园区的建设指导文件[21]。2017年,联合国工业发展组织、世界银行集团和德国国际合作机构(GIZ)共同发布了生态工业园区国际评价框架,并于2020年进行了更新[22]。

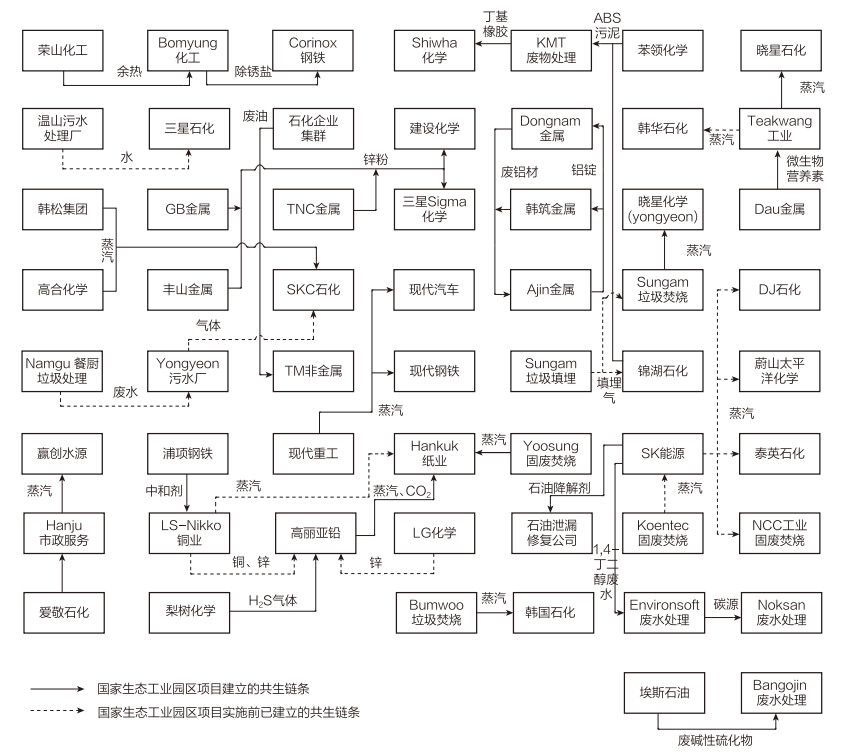

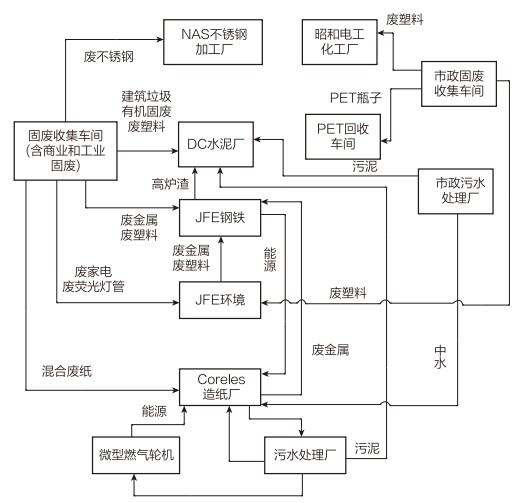

2 典型国际工业园区的绿色低碳发展实践及途径 2.1 丹麦卡伦堡工业园区丹麦卡伦堡工业园区是产业共生的经典案例(图1),自20世纪60年代起,历经半个多世纪的演化成为全球知名的生态工业园区。卡伦堡发电厂(下称“燃煤电厂”)最初是燃油电厂,在第一次石油危机后改为燃煤电厂。挪威国家石油公司是丹麦最大的炼油厂(下称“燃油厂”),年产量超过300万t。诺和诺德和诺维信早期是一家企业,是丹麦最大的生物工程公司,也是世界上最大的工业酶和胰岛素生产厂家之一。吉普洛克石膏材料公司是一家瑞典公司,其在卡伦堡的工厂年产1400万m2石膏建筑板材(下称“石膏材料厂”)。考察卡伦堡工业园区的形成过程,可以发现主要存在能量、水和废物交换三大类产业共生措施,并且都能够带来碳减排的效果[13]。

|

图 1 卡伦堡工业园区产业共生体系企业间主要废料交换流程示意[24] |

能量方面的产业共生措施开始最早,始于1972年,燃油厂尾气提供给石膏材料厂,建立了该体系中第一条企业间能量交换。20世纪80年代初,燃煤电厂开始对周边企业和城市进行供气和供热,短时间内建立起能源基础设施的共享体系,达到了显著的节能减排效果。从时间点看,能量共生的形成最主要的驱动力来自两次石油危机所带来的能源成本压力[13]。

水的供给、处理、梯级利用与循环利用贯穿始终。最早是给城市和企业的供水,中期是水处理基础设施的共享,后期是企业间的梯级利用与循环利用。最为典型的是燃煤电厂与燃油厂之间的水回用,包括蒸汽、冷却水、海水、软化水以及所建立的缓冲系统[23, 24]。水作为能量载体,其梯级利用和循环利用必然有着节能降碳的效果。

废物交换是最为特征的产业共生措施。卡伦堡工业园区中的废物交换包括[24]:诺和诺德的有机肥到农田(1976—)、燃煤电厂粉煤灰到水泥厂(1979—)、发酵废渣到养猪场(1989—)、原油回收硫到化肥厂(1990—2001)、燃煤电厂脱硫石膏到板材厂(1993)、剩余污泥做肥料(1998)、电厂飞灰回收贵金属(1999) 和铝灰回收(2008)等。这些废物交换不仅有着资源循环和降碳的效果,而且也有着减污降碳的协同作用。上述能量、水和废物交换三大措施带来了环境与经济的双赢。Skovbjerg等[25]的评估显示卡伦堡工业共生系统可以实现每年27.5万t二氧化碳的减排。

作为产业共生的典范,卡伦堡具有明显的自发特征,其共生系统的形成包括低碳化进程是在商业基础上逐步演进的,促成条件包括:企业地理临近、相互信任以及存在良好的合作基础等,具有很强的根植性。同时,也要注意到1996年成立的卡伦堡产业共生组织对于进一步推进卡伦堡低碳化具有重要的作用,使该体系由自发状态步入了有组织的自觉阶段[26]。

2.2 韩国蔚山生态工业园区与卡伦堡不同,韩国蔚山生态工业园区是政府推动的产物。2003年10月,韩国政府基于法律《促进环境友好工业结构法案》 (APEFIS) 4.2条制定了国家生态工业园区项目规划[27, 28]。蔚山是第一批5个生态工业园区试点之一,也是韩国最为成功的生态工业园区[29]。

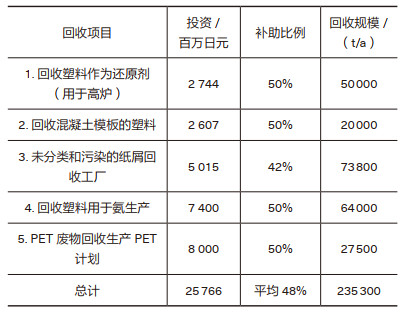

为系统推进蔚山生态工业园区建设,蔚山建立了以蔚山大学为核心的生态工业园区推进中心,制订了详细的生态工业园区发展规划并着手落实[18]。截至目前,蔚山构建的工业共生网络如图 2所示。

与卡伦堡类似,蔚山生态工业园区同样有着能源、水、废物交换三大类产业共生措施,也同样有着减污降碳的协同效果。所不同的是,蔚山生态工业园区基于石化等流程工业高度密集的特征,有序地推进并实现了一批能量集成产业共生项目,并成功实现其商业化。垃圾焚烧、化工、造纸、有色、机械等企业之间构建了能量利用(蒸汽、废热交换等)共生网络,当地生态工业园区发展中心称之为“蒸汽高速公路” [31]。蔚山生态工业园区在取得经济效益6852万美元/a和空气污染物(SO2、NOx和CO)减排量3682 t/a的同时,实现了二氧化碳减排量为22.7万t/a,实现了减污降碳的协同发展[32]。

表 1总结了蔚山生态工业园区内的一系列蒸汽利用为主的典型产业共生项目,其共同特点为投资回收期普遍较短(<3年),平均回收投资期仅为1.22年。良好的商业化成为企业愿意参与产业共生项目的巨大动力,实现了经济环境的双赢。

除了上述工业共生项目,蔚山生态工业园区通过构建城市共生网络实现了更大区域尺度的碳减排。例如,将垃圾焚烧炉改造为可用于处理厨余垃圾等低热值垃圾,并向石化公司提供蒸汽,一方面可以实现城市低热值垃圾的无害化处理,一方面降低了化石燃料的使用,还降低了城市共生体系的碳排放[35]。

在组织形式上,与卡伦堡自发组织不同,蔚山带有典型的顶层设计和自觉特征。蔚山生态工业发展中心最重要的任务是制定规划并优化资源能源的利用模式,实现资源能源最优配置,其实施的主要措施有[29]:①实施生态准入机制,实现本地物种的保护与生态环境的稳定;②开展可再生能源利用和废弃物能源回收利用;③开展污染监测和减排计划;④开展雨水收集并实施雨流管理;⑤建设污水管网。

2.3 日本川崎工业园区与蔚山生态工业园区类似,日本川崎生态工业园区也经历了企业自发到政府主动作为的历程。川崎是日本第二大钢铁企业日本钢铁公司(JFE)所在地,为应对环境污染问题很早就成立了以JFE为核心的环保治理体系。20世纪90年代起,在循环型社会形成推进的大背景下,川崎大力推进环保城计划。川崎环保城1997年由经济产业省认定,面积达2800公顷,共有两大建设重点,一是促进地区内现有企业开展资源循环型生产活动和建设新型资源再生利用设施,二是建设以排放物为原料和生产资料再利用的循环型、节能型的川崎零排放工业园区,实现环境负荷最小化[36]。2011年,日本环境省又提出了生态城创新项目,川崎市的优秀表现也位列其中。项目重点包括改善提高已有的资源循环项目并进行示范验证、绿色创新、商业模式创新,以及国家示范项目的产业化。

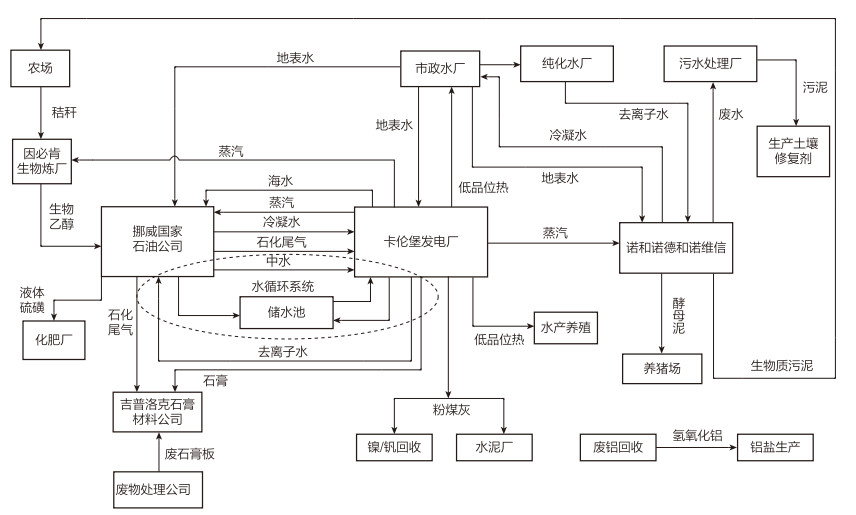

川崎生态工业园区中主要的循环低碳化项目如表2所示,包括利用废塑料作为高炉输入的废塑料能源化利用系统、废纸回收设施、PET废物到PET的回收设施、以废塑料为原料制造氨的废塑料资源化系统,以及将废塑料转移到墙板的设施[37]。其他未得到日本政府补贴的关键回收设施包括用于回收废钢的家用电器回收设施和用于重复利用钢铁公司生产的高炉矿渣的水泥厂等。这些回收设施将城市固体废弃物加工成可回收材料用于资源能源密集型产业。这使得高耗能行业之间的废物交换成为可能,从而促进了本地产业共生网络的形成。

| 表 2 川崎生态工业园区支持的循环低碳化项目情况[38] |

固废替代化石燃料是川崎生态城项目的支持重点之一,其目的是在实现塑料等高能值可燃垃圾无害化处理同时,降低煤炭等化石燃料的消耗。目前川崎生态城项目中将城市可燃垃圾用作高炉、锅炉等燃料的技术已经成熟,而面临问题却是城市可燃垃圾的规模无法满足钢铁等相关行业的需求[35]。如日本钢铁联合会制定了在钢铁生产过程中每年利用100万t废塑料的计划,但目前钢铁企业每年仅能得到约40万t的废塑料[39]。

在2006—2007年,对川崎沿海地区共生活动的当前水平进行了调查,确定了川崎市的14个回收及其他共生项目[38],连接钢铁、水泥、化学、造纸公司和衍生的废水、固废收集公司等9个不同的公司形成川崎产业共生体系,如图 3所示。川崎产业共生体系表现出高度的多样性,按照目的可以分为4类:副产品交换、公用设施协同、新回收业务和传统回收业务;按照物理交换来源可分为3类:工业源的转移、城市源、混合源(从工业和城市的综合来源至工业应用)的转移。7种主要的材料交易所每年转移了至少56.5万t的焚化或垃圾掩埋废物。其中高炉渣、可替代的高炉还原剂、用废塑料生产氨和用废塑料生产模板四项物质交换每年可带来133亿日元的经济收益[38]。

|

图 3 日本川崎的产业共生体系[38] 注:PET为聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称PET。全文余同 |

可以看出,与卡伦堡工业园区和蔚山生态工业园区不同,川崎生态工业园区特别强调城市消费废物与产业的对接,从产业共生拓展到了城市共生,由此也带来了更多的减污降碳机会。

3 国际工业园区绿色低碳发展的途径与经验 3.1 工业园区绿色低碳发展途径总结卡伦堡、蔚山和川崎等国际生态工业园区,可以梳理出工业园区碳中和的8类途径:① CO2直接转化利用;②节能(节能改造、能量梯级利用、能源基础设施共享、能源互联网);③与水相关的减排行为(节水、水能耦合等);④与工业废物交换利用相关的行为;⑤与消费废物循环利用相关的行为;⑥与工业园区交通、建筑相关的降碳行为;⑦基于自然的解决方案(绿化、土地变化等);⑧其他降碳行为,如表 3所示。

3.2 工业园区绿色低碳发展经验综观欧美等发达国家的生态工业园区绿色发展和低碳化实践,可以发现,虽然有着园区规模、行业特点和制度背景等方面的差异,但也存在着如下共同点。

(1) 低碳化具有显著的三阶段特征。第一阶段发生在20世纪70年代初至80年代中期,以企业主体的节能降碳为特征,驱动力是因石油危机导致的能源成本压力。第二阶段是20世纪80年代中期至21世纪初,以企业主体的减污降碳为主,以企业间自发的产业共生降碳为辅,驱动力主要源于环境规制的加严。第三阶段始于2000年,特征是政府引领下的园区自觉综合降碳,驱动力是环境管制与气候变化约束的叠加。可以预期,随着碳中和政策的强化,西方工业化国家的工业园区绿色发展将步入深度降碳阶段,技术创新和系统集成将成为低碳化的主要手段。

(2) 政府引领成为园区绿色发展和低碳化的重要特征。尽管丹麦卡伦堡等工业园区具有强烈的自发性质,但政府尤其国家层面的自觉推动基本上集中在21世纪的前后5年,例如美国(1995)、日本(1997)、英国(2002)和韩国(2003)。在时间点上,这与1997年签署《京都议定书》的时间高度吻合。更进一步,这些国家都是在宏大的战略框架下有序加以推进。美国是可持续发展委员会在推进,英国专门支持了国家产业共生项目,日本是在循环型社会形成推进基本计划的大背景下推进,韩国则是在绿色增长计划中推进。推进的原因除环保和气候变化因素外,更深层次的原因在于重振工业和增强国际竞争力。

(3) 政策一体化与综合运用成为推动绿色发展和低碳化的主要手段。尽管政府引领成为当前低碳化阶段的特征,但在政策手段上经济激励政策仍然是主流的政策范式。在完全市场经济下,产业共生和低碳化实施总是因企业间、产学研之间信息不对称、盈利等问题而充满困难。因此,有一个成功案例来说服企业愿意参与产业共生项目就至为关键。蔚山案例也是如此。生态工业园区中心推动的第一个成功案例不是纯粹企业间案例,而是带有政府背景的市政垃圾焚烧的富余废热和蒸汽供给一家化工企业。在此基础上,生态工业园区中心进一步提出由于市政垃圾焚烧的蒸汽还有富余,因此可以鼓励化工厂把计划中的新投资建厂选址在蔚山,利用富余废热,实现三赢:节约化石能源的消费给企业带来经济效益、污染物和二氧化碳减排效益,以及提供新的就业机会等的社会效益。巧妙的政策设计与综合运用是蔚山产业共生项目成功的重要因素。

(4) 推进系统性变革是绿色发展和低碳化的战略重点。日本在这一点上体现最为明显。自环境公害在20世纪中叶集中爆发以来,日本陆续启动并实施了工业污染防治计划(20世纪70年代)、零排放和闭路循环实践(20世纪80年代)、循环型社会形成推进基本计划(20世纪90年代)、生态城创新项目(21世纪10年代)。随着联合国2030年可持续发展目标和碳中和的提出,日本又提出可持续城市建设。与以往项目比较,可持续城市更加注重城市与产业的全面融合以及可持续发展各项目标的协同,显然这需要社会经济的系统性变革才有可能实现。

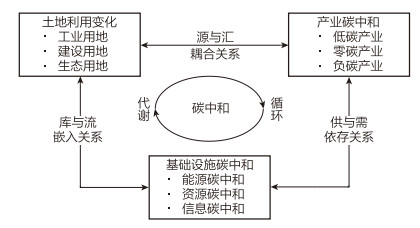

4 对中国工业园区绿色发展和低碳化的建议工业园区作为由产业发展、基础设施建设和土地利用变化所形成的具有严格时序和定量依存关系的有机体,其碳中和本质是以平衡源汇关系为发展导向的碳代谢循环,如图 4所示。

|

图 4 工业园区碳中和的一般模式 |

产业发展是工业园区的主导性要素,在碳中和战略导向下有必要对产业进行重新定位,加速低碳产业发展,培育零碳产业,鼓励负碳产业。基础设施是园区区别于分散工业区的特征,可以通过规模经济和范围经济带来更多的双赢机会,碳中和要求从能源、资源和信息三个维度来强化基础设施的建设和运营。工业园区建设会带来土地利用的变化,进而导致可能的碳排放,这点在以往的生态工业园区规划和建设中有所忽视[40]。随着的碳中和的提出和深化,针对土地变化提出基于自然的碳中和解决方案是下一步绿色发展的重点方向。

因此,我们在实践中要改变过去盲目扩张的做法,转变到以碳定产、以产定基、以土为界的发展逻辑上来,将工业园区在碳中和愿景导向下建设成为一个符合产业生态学原理、具有高资源效率、高生态相容和碳平衡的自适应可持续发展系统。基于对工业园区碳中和本质的认识以及国际经验,我们提出如下4点建议。

4.1 加速制定并出台工业园区碳中和路线图我国需要工业园区绿色发展和碳中和转型的顶层设计。目前,我国在单个园区尺度上已经开展了大量的且有成效的绿色园区、生态工业示范园区和园区循环化改造试点[41],但在全国尺度上则缺乏整体的规划和顶层设计。工业园区碳中和目标的实现,需要建立更大尺度的共生体系,比如城市共生体系、区域共生体系。全局性的问题需要全局性的方案,无疑当前工业园区同质化竞争的问题需要这样一个全国性的工业园区碳中和路线图规划。为此,要积极响应国家碳中和的战略目标,编制与实施园区碳达峰规划以及碳中和路线图,争取更多的国家和地方政策支持、示范项目、专项资金和正面认可,是工业园区成为工业部门乃至全国低碳发展的领头羊和示范区。

4.2 在评价指标体系或标准中强化低碳指标在工业园区绿色发展评价方面,我国需要纳入更多的碳中和指标。为指导全球范围生态工业园区的建设,联合国工业发展组织、世界银行和德国国际合作发展机构于2017年联合发布了生态工业园区评价国际框架(EIP1.0),并于2020年进行了更新(EIP2.0)。对照两个版本,可以发现EIP2.0强化了气候风险评估、废物与材料使用、体面工作和融资有效性4项指标。其中,气候风险评估和废物与材料使用这两项直接与碳中和密切相关。尽管EIP2.0出台在中国2060“双碳”目标之前,但它还是很好地把握了工业园区的发展动向,对于中国工业园区发展具有非常积极的引导作用。

4.3 深入推进低碳工业园区示范试点并系统化认定按照碳排放水平、经济规模、主导产业、基础设施建设状况等属性进行分级分类,明确各类各级园区低碳化转型的行动重点。识别培育区内有条件的企业、机构、园中园或社区开展碳中和先行先试。把本地先行先试项目作为吸引拥有碳中和创新技术、产品和商业模式企业入园发展的契机,以培育未来创新型产业集群。开展碳中和有关的机构能力建设,建立有关碳中和的监测统计、分析决策和对外沟通等能力。出台工业园区碳中和实施指南。

4.4 形成促进工业园区碳中和的政策框架体系需要开展进一步的政策创新,成为新一轮的政策先行区。需要进行有效的政策集成,构建统一的工业园区碳中和政策体系,为工业园区碳中和转型提供规范的制度框架,建立生态工业园区健康有序发展的长效机制。进一步地,需要结合我国自己的市场经济国情,优化补贴机制,设计合理的项目管理体制与多元化的项目融资机制,推动低碳工业园区建设的商业化。

| [1] |

石磊, 王震. 中国生态工业园区的发展(2000-2010年)[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2010, 10(4): 60-66. DOI:10.3969/j.issn.1671-0169.2010.04.012 |

| [2] |

杜真, 陈吕军, 田金平. 我国工业园区生态化轨迹及政策变迁[J]. 中国环境管理, 2019, 11(6): 107-112. |

| [3] |

MATHEWS J A, TAN H. Circular economy: lessons from China[J]. Nature, 2016, 531(7595): 440-442. DOI:10.1038/531440a |

| [4] |

吕一铮, 田金平, 陈吕军. 推进中国工业园区绿色发展实现产业生态化的实践与启示[J]. 中国环境管理, 2020, 12(3): 85-89. |

| [5] |

焦文婷. 我国生态工业园区政策可持续性的动力机制[J]. 中国环境管理, 2019, 11(6): 103-106. |

| [6] |

赵瑞霞, 张长元. 中外生态工业园建设比较研究[J]. 中国环境管理, 2003, 22(5): 3-5. |

| [7] |

GIBBS D. Eco-Industrial Parks and Industrial Ecology: Strategic Niche or Mainstream Development?[M]. Cheltenham: Edward Elgar, 2009: 73-102.

|

| [8] |

CHERTOW M R. "Uncovering" industrial symbiosis[J]. Journal of industrial ecology, 2007, 11(1): 11-30. |

| [9] |

CHERTOW M R. INDUSTRIAL SYMBIOSIS: literature and taxonomy[J]. Annual review of energy and the environment, 2000, 25(1): 313-337. DOI:10.1146/annurev.energy.25.1.313 |

| [10] |

石磊. 工业生态学的内涵与发展[J]. 生态学报, 2008, 28(7): 3356-3364. |

| [11] |

韩峰, 杨东, 李玉, 等. 产业共生网络演化研究进展[J]. 中国环境管理, 2019, 11(6): 113-120. |

| [12] |

ENGBERG H. Industrial Symbiosis in Denmark[M]. New York: New York University, 1993.

|

| [13] |

EHRENFELD J, GERTLER N. Industrial ecology in practice: the evolution of interdependence at kalundborg[J]. Journal of industrial ecology, 1997, 1(1): 67-79. DOI:10.1162/jiec.1997.1.1.67 |

| [14] |

SHI L, YU B. Eco-industrial parks from strategic niches to development mainstream: the cases of China[J]. Sustainability, 2014, 6(9): 6325-6331. DOI:10.3390/su6096325 |

| [15] |

CHERTOW M, PARK J. Scholarship and practice in industrial symbiosis: 1989-2014[M]//CLIFT R, DRUCKMAN A, eds. Taking Stock of Industrial Ecology. Cham: Springer, 2016: 87-116.

|

| [16] |

The NISP Network Guy Bashford NE Business Consultant[EB/OL]. [2021-11-23]. http://slideplayer.com/slide/6396418/.

|

| [17] |

英国国家工业共生项目NISP网站[EB/OL]. [2021-11-23] http://www.nispnetwork.com/.

|

| [18] |

PARK H S, BEHERA S K. Role of eco-production in managing energy and environmental sustainability in cities: a lesson from Ulsan metropolis, south Korea[M]//DEV S M, YEDLA S, eds. Cities and Sustainability. New Delhi: Springer, 2015: 23-48.

|

| [19] |

BANK T W. Enhancing China's Regulatory Framework for Eco-Industrial Parks-Comparative Analysis of Chinese and International Green Standards[R]. 2019.

|

| [20] |

Francis C, Erkman S. Environmental Management for Industrial Estates: Information and Training Resources[R]. 2001. http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/3035-environmanag-indusestates.pdf.

|

| [21] |

UNIDO (United Nations In dustrial Development Organization). Global Assessment of Eco-Industrial Parks in Developing and Emerging Countries[R]. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2016.

|

| [22] |

GROUP W B. An International Framework for Eco-Industrial Parks[R]. Washington, 2017.

|

| [23] |

卡伦堡产业共生网站[EB/OL]. (2021-09-13). http://www.symbiosis.dk/en.

|

| [24] |

BRANSON R. Re-constructing Kalundborg: the reality of bilateral symbiosis and other insights[J]. Journal of cleaner production, 2016, 112: 4344-4352. DOI:10.1016/j.jclepro.2015.07.069 |

| [25] |

SKOVBJERG M. Low Carbon Industrial Manufacturing Parks[R]. 2014.

|

| [26] |

石磊, 刘果果, 郭思平. 中国产业共生发展模式的国际比较及对策[J]. 生态学报, 2012, 32(12): 3950-3957. |

| [27] |

石磊, 郭思平. 韩国的生态工业园区[EB/OL]. [2021-11-23]. http://www.chinaeol.net/zyzx/sjhjzz/zzlm/tszs/201208/t20120817_536291.shtml.

|

| [28] |

OECD. Eco-Innovation Policies in the Republic of Korea[R]. 2008. https://www.oecd.org/korea/42876970.pdf.

|

| [29] |

PARK H S, RENE E R, CHOI S M, et al. Strategies for sustainable development of industrial park in Ulsan, South Korea-From spontaneous evolution to systematic expansion of industrial symbiosis[J]. Journal of environmental management, 2008, 87(1): 1-13. |

| [30] |

YEDLA S, PARK H S. Eco-industrial networking for sustainable development: review of issues and development strategies[J]. Clean technologies and environmental policy, 2017, 19(2): 391-402. DOI:10.1007/s10098-016-1224-x |

| [31] |

PARK J, PARK J M, PARK H S. Scaling-up of industrial symbiosis in the Korean national eco-industrial park program: examining its evolution over the 10 years between 2005-2014[J]. Journal of industrial ecology, 2019, 23(1): 197-207. DOI:10.1111/jiec.12749 |

| [32] |

BEHERA S K, KIM J H, LEE S Y, et al. Evolution of 'designed' industrial symbiosis networks in the Ulsan Eco-industrial Park: 'research and development into business' as the enabling framework[J]. Journal of cleaner production, 2012, 29-30: 103-112. DOI:10.1016/j.jclepro.2012.02.009 |

| [33] |

KIM H W, DONG L, CHOI A E S, et al. Co-benefit potential of industrial and urban symbiosis using waste heat from industrial park in Ulsan, Korea[J]. Resources, conservation and recycling, 2018, 135: 225-234. DOI:10.1016/j.resconrec.2017.09.027 |

| [34] |

KIM H W, OHNISHI S, FUJII M, et al. Evaluation and allocation of greenhouse gas reductions in industrial symbiosis[J]. Journal of industrial ecology, 2018, 22(2): 275-287. DOI:10.1111/jiec.12539 |

| [35] |

FUJII M, FUJITA T, DONG L, et al. Possibility of developing low-carbon industries through urban symbiosis in Asian cities[J]. Journal of cleaner production, 2016, 114: 376-386. DOI:10.1016/j.jclepro.2015.04.027 |

| [36] |

VAN BERKEL R, FUJITA T, HASHIMOTO S, et al. Industrial and urban symbiosis in Japan: analysis of the Eco-Town program 1997-2006[J]. Journal of environmental management, 2009, 90(3): 1544-1556. DOI:10.1016/j.jenvman.2008.11.010 |

| [37] |

GEC. Eco-Towns in Japan: Implications and Lessons for Developing Countries and Cities[R]. Osaka, 2005.

|

| [38] |

VAN BERKEL R, FUJITA T, HASHIMOTO S, et al. Quantitative assessment of urban and industrial symbiosis in Kawasaki, Japan[J]. Environmental science&technology, 2009, 43(5): 1271-1281. |

| [39] |

FEDERATION J I A S. Steel Industry Measures to Combat Global Warming, Voluntary Action Plan Performance Report[R]. 2013.

|

| [40] |

吕一铮, 田金平, 陈吕军. 基于人地关系的中国工业园区绿色发展思考[J]. 中国环境管理, 2021, 13(2): 55-62. |

| [41] |

郭扬, 吕一铮, 严坤, 等. 中国工业园区低碳发展路径研究[J]. 中国环境管理, 2021, 13(1): 49-58. |

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13