“十三五”时期,我国大力推进生态文明建设与生态文明体制改革,生态环境政策体系建设取得重大进展。“十四五”时期,需要着力推进环境治理体系和治理能力现代化,持续完善生态文明和环境保护法律体系[1, 2]。目前,我国生态环境保护法律体系基本形成,包括环境保护的基本法《环境保护法》,以各生态环境要素为保护目标的环境保护单行法律如《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》《海洋环境保护法》等,创设环境管理手段的单行法律如《环境影响评价法》《环境保护税法》《清洁生产促进法》《循环经济促进法》,以及资源管理法如《矿产资源法》《森林法》等环境保护相关法。我国已制定环境保护法律13部,资源保护与管理法律20多部,生态环保行政法规30多部[3]。尽管作为一个法律门类,环境法的产生和形成都比较晚,但该法律门类中法律数量以及增长速度,都是其他法律望尘莫及的,而且随着生态环境保护工作向纵深发展,以及人民对美好生活的需求,与生态环境保护相关的立法需求仍有增加的趋势[4]。这就使生态环境保护法律体系越来越繁杂,包括政府部门、公众、企业、社会组织在内的各类主体在参与生态环境保护与管理时,难以清晰全面地了解法律的规定,并采取适当的行动。尽管现有研究提出法典化的重要性[5, 6],但目前针对我国生态环境保护法律体系的整合仍未见成效。荷兰《环境与规划法》(以下简称新法)的颁布实施,可为我国完善环境管理法律体系提供指导和借鉴。

1 荷兰新法的立法背景荷兰环境和规划领域的相关法律原本分散在土壤、建筑、噪声、基础设施、采矿、水系统、自然环境、文化遗产以及世界遗产、空间规划等35部法律和240部法规中[7]。这种分散的立法形式不利于政策执行者对环境管理政策的准确理解,也不利于中央政府与地方政府的有效沟通和职责分配,同时降低了社会层面的公众参与度。2011年,在荷兰《空间规划法》的基础上,开始探索新法。荷兰《空间规划法》诞生于1965年,实现了荷兰史上第一次全面的国土空间规划,2008年对《空间规划法》进行重大修订,此次修订对于规划权力、审批程序进行了重新调整,简化了原本烦琐、冗长的建设项目审批程序,强调了地方分权的重要性[8]。2010年,荷兰住房、空间规划和环境部解体,归并为荷兰基础建设和环境部(The Netherlands Ministry for Infrastructure and Environment)。2014年,由荷兰基础建设和环境部向议会正式递交新法,荷兰议会通过新法法案,并于2016年正式颁布第一版新法。

新法旨在统一和简化现行土地利用规划、环境保护、城乡建设、文化遗产保护、水资源管理、矿产资源开发等规章制度,并将环境和规划领域的单行法整合到统一的法律框架中,以期缩短环境规划编制程序,提高不同层级政府间的沟通效率。此外,新法的立法必要性主要体现在两方面:一是荷兰环境和规划领域的现行法律体系未能充分重视可持续发展的现实需求,未能充分考虑区域差异性,以及利益相关主体主动参与决策的重要性;二是环境和规划领域现行法律法规过于分散、不够透明,不同法律法规由于程序、标准等内容存在差异,严重影响规划、开发活动或建设项目的审批标准和审批效率。因此,荷兰新法的改革对于荷兰环境和规划领域的法典化具有里程碑式的意义[9]。

2 荷兰新法的改革方向荷兰新法着眼于可持续发展,从根本上统一了环境和规划领域的相关法律法规,并最终取代或部分整合了荷兰包括《空间规划法》《环境管理法》《交通与运输规划法》《自然保护法》《危机与复苏法》《开采法》等在内的26部法律法规[10]。荷兰新法的改革目标主要包括四个方面:一是提高新法的透明度、可预见性和易用性;二是提高规划、开发活动或建设项目的编制质量和审批效率;三是运用政策循环理论形成新法的立法框架;四是通过政策工具的应用实现环境质量目标。荷兰新法的改革方向主要从以下三个方面具体阐述:整合政策循环和政策工具;精简法定程序;强化地方政府责任,保留中央干预权力。

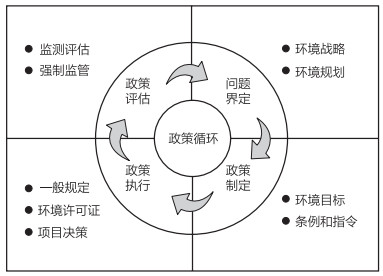

2.1 整合政策循环和政策工具荷兰新法的立法结构遵循政策循环理论,其实质为“立足发展,保障质量”(scope for development, safeguarding quality)。政策循环理论最早于1971年由拉斯韦尔提出,旨在简化公共政策的复杂性。布鲁尔在此基础上通过对政策循环理论阶段化,将政策过程划分为开始、预评估、选择、执行、评估、终止六个阶段。目前,最为常见的是安德森提出的问题界定、政策制定、决策、政策执行、政策评估五阶段政策循环理论[11]。荷兰新法沿用了安德森的政策循环理论,并根据实际情况将决策纳入政策执行阶段,分为问题界定、政策制定、政策执行、政策评估的四阶段政策循环理论,如图 1所示。

|

图 1 荷兰新法的四阶段政策循环理论示意图 |

政策循环具有周期性和连续性,能够保障政策执行者在不同的政策循环阶段明确其需要使用的政策工具。政策工具是帮助政策执行者实现政策目标的有效手段。荷兰新法除政策评估阶段外,其他政策循环阶段均包含相应的政策工具。

第一阶段是问题界定。问题界定阶段是指政策决策者感知环境问题并提出解决方案的过程,具体包括环境战略(environmental strategy)和环境规划(environmental programme)两种政策工具。环境战略是一项长期性、综合性的战略政策选择,荷兰新法规定,国家和省级政府必须制定环境战略,对市级政府没有强制性要求。环境规划是对环境战略的详尽阐述,能够指导各项环境保护活动,是申请环境许可证和重大项目决策的具体规划,包括项目开发、管理、环境保护等环节的具体措施。

第二阶段是政策制定。政策制定阶段涉及的政策工具主要有环境目标(environmental value)以及条例和指令(instruction rules and instructions)。环境目标是以定性或定量的政策目标形式在特定地区或特定时间点必须达到或保持的实际环境质量,也是荷兰新法强调保障环境质量的首要标准。条例和指令是基于保护环境的目的以及上级政府对下级政府的统一管理,由国家或省级政府提出的条例和指令,通常涉及超越地方或区域利益的情况或上下级政府利益发生冲突的情况。

第三阶段是政策执行。政策执行阶段包括一般规定(general rules)、环境许可证(environmental permit)以及项目决策(project decision)三种政策工具。环境行为主体主要为开发活动或建设项目的责任单位或个人,开发活动或建设项目涉及住宅建设、学校建设、自然保护区建设、高速公路建设以及风电工程建设等范围。如果未作另行规定,则可按照新法中的一般规定进行,无须事先征得政府同意。如果开发活动或建设项目对环境产生或可能产生重大影响,则荷兰新法规定需要事先征得政府同意,主要通过获取环境许可证的方式进行。此外,对于具有影响重大公共利益的复杂环境项目,新法规定政府可按照规定的项目决策自行做出决定,以达到促进公共利益的目的。

第四阶段是政策评估。政策评估阶段包括监测评估和强制监管,是对政策是否在预定时间内达到预期环境目标进行的判定。荷兰新法规定每一确定的环境目标都必须受到严格监测,以便评估环境目标是否得到实现。事实上,政策评估也是为政策是否进入再循环阶段做准备。若环境目标未得到实现,则需制定新的环境战略、环境规划,从而进入新的政策循环。政策循环的本质在于政策问题依据政策环境的改变,通过多次循环改进得以解决。此外,必要时上级政府可制定相应的处罚措施,提高环境目标的完成效率。

2.2 精简法定程序荷兰新法第16章规定了规划、开发活动或建设项目申请审批的法定程序,涵盖政策循环各阶段所涉及的政策工具,最大限度地精简了原有法定程序,实现荷兰环境和规划领域的法典化。

荷兰新法规定的法定程序共包括8个部分,具体为:①环境文件的提交方式和要求。新法规定,包括环境战略、环境规划、一般规定、项目决策等所有环境文件的提交申请,除特殊要求外,均采用网络提交的形式,极大地简化了原有申请审批流程。②其他行政机构的协调和参与。相关规定遵循《行政法通则》。③程序制定。根据新法和《行政法通则》,对程序制定的范围、相关方、撤销或修正等做出了规定。此外,新法第16章16.23条规定,所有人都有针对环境文件的内容表达自己意见的权利。④环境影响评价。主要包括战略环评和项目环评,是对规划、开发活动或建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,在此基础上提出预防或减轻不良环境影响的对策措施,并进行全过程监测。将环境影响评价纳入法定程序,意味着决策者能够将任何可能的环境后果纳入考虑范围,简化了项目环境影响评价的程序,使其更好地作用于项目决策过程。⑤环境许可证。荷兰新法将各种准建证合为环境许可证,以提高项目工程的启动速度[12]。环境许可证是环境行为主体通过向市级政府提出申请,使用该环境许可证获得其希望进行的环境活动的许可。荷兰新法也规定了环境许可证的申请要求、适用范围、制定标准以及特殊说明等内容。⑥项目决策。荷兰新法规定就通过决策和公开决策做出相关规定。⑦决策期、生效和上诉。⑧适当授权原则。与现行环境法律体系相比,荷兰新法法定程序的规定更加统一和灵活,能够减轻政府的行政负担,并增强决策过程的透明度。

2.3 强化地方政府责任,保留中央干预权力荷兰行政体系划分为国家、省级、市级三个等级。1965年荷兰《空间规划法》确立了以中央集权为主导的行政体系,自2008年对《空间规划法》的重新修订,逐步由中央集权转变为地方分权。荷兰新法在此基础上进一步强化了地方责任,并在第2章2.3条做出明确规定:“除另有规定外,由市级政府履行本法规定的职责和职权;当省级政府利益不能得到市级政府的有效保障时,方可履行本法规定的职责和职权;当国家利益不能得到省级或市级政府的有效保障时,方可履行本法规定的职责和职权。”

新法赋予地方政府更大的自主权,由原先自上而下的等级体系逐步转向“强化地方政府责任,保留中央政府干预”的平行体系发展。所谓“平行体系”是指各级政府能够独立编制环境战略和环境规划,无须通过上级政府审批,且环境战略仅对同级环境规划具有约束力。新法对于等级体系的改革目的在于激发市场活力,实现区域经济快速发展。此外,如果上级政府认为下级政府编制的环境规划不符合区域战略发展需求时,可通过一定的行政或经济手段进行必要干预,从而敦促下级政府按时保质地完成环境目标。

3 未来生态环境空间管控体系的基本思路及政策启示荷兰作为环境标准、环境规划、环境立法、环境管理最完备、最严格的国家之一,在国际上享有盛誉。因此,不论从政策循环和政策工具的立法方法到简政放权、法典化的立法思想,均对我国完善空间规划体系具有较高的借鉴价值。一方面,荷兰为单一制国家,且具有人多地少的社会问题,规划管控成为解决人地矛盾的根本途径;另一方面,不同于其他国家,荷兰环境管理法律体系经过不断地探索、改革、修订,最终形成的新法实现了荷兰环境管理相关法律法规的大融合,能够为我国环境管理法律体系的整合提供必要参考[10]。

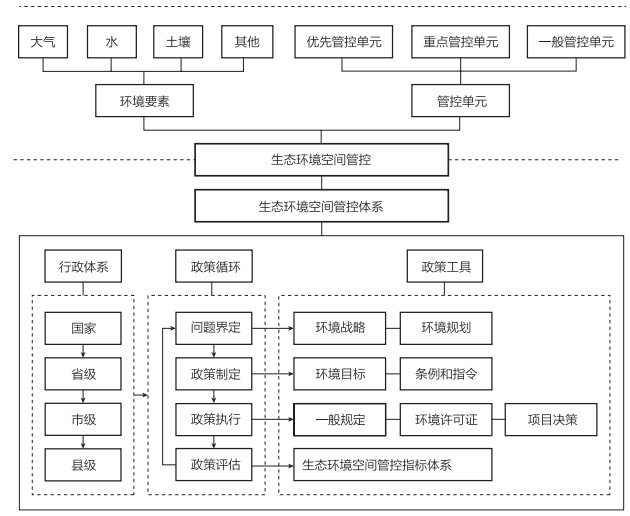

根据荷兰新法构建我国未来生态环境空间管控体系的基本框架,如图 2所示。生态环境空间管控体系应以国土空间管控体系为基准,以落实国家安全战略和主体功能战略为目的,将资源承载能力和国土开发适宜性作为构建我国未来生态环境空间管控体系的总体要求。通过构建我国未来生态环境空间管控体系,真正实现我国环境管理法律的大融合。

|

图 2 生态环境空间管控体系的基本框架 |

构建生态环境空间管控体系的目的是实现空间规划体系与环境管理体系的衔接和融合,让生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线成为空间规划的要素。当前在我国各项环境管理制度和手段中,规划环评和环境规划这两种制度提供了生态环境参与规划的宏观综合决策的途径,其他众多的环境管理制度和手段难以与空间规划体系衔接。此外,各类空间规划体系存在规定重叠、权力划分不明等问题,严重影响政府行政效率。荷兰新法为政府提供了一个便捷有效的环境管理方式,通过整合或部分整合26部法律法规,能够有效解决各法律法规之间的重叠矛盾,以及各政府部门之间的权力交叉的问题。同时,我国生态环境空间管控和规划是在国土空间管控规划的基础上建立的。国土空间规划侧重于战略性,是从国家层面、省级层面和市级层面制定区域(跨区域)发展战略,保障国土空间规划的充分落实,是生态环境空间管控和生态环境空间规划的重要编制依据。其中,生态环境空间管控是按照生态环境功能进行分区,并对各区域设定目标,采取相应的不同的手段措施进行管控。生态环境空间规划则是为实现区域的平衡发展以及空间安排的一种跨领域、综合性、战略性的规划手段。因此,生态环境空间管控是前提,生态环境空间规划是方法,为实现环境管理由末端治理走向前端控制,由分散走向统一,如何构建生态环境空间管控体系至关重要。然而,当前生态环境空间管控科学性不足,缺乏统一的规划标准。荷兰新法针对规划、开发活动或建设项目提出了一套完整的法定程序,程序规定简短清晰,适用性广泛,对于我国构建和完善生态环境空间管控体系具有指导意义。

现阶段,生态环境空间管控是我国最为重要的环境管理手段之一,结合生态环境空间管控,以“三线一单”为基础和限制,切实将“三线一单”融入国土空间规划,是融合我国各类空间规划体系的必经途径。首先,落实生态环境空间管控,加强空间规划体系的衔接融合是前提。生态环境空间管控是以环境要素为核心,以管控单元为基础的分区管控。其中环境要素包括大气、水、土壤等,是生态环境空间管控的对象;管控单元分为优先、重点和一般单元,覆盖所有国土空间。其次,“三线一单”是实施生态环境空间管控的重要手段。结合“三线一单”,并以国土空间规划“三区三线”为基准,能够推动空间规划体系的构建。

国土空间规划“三区三线”中,“三区”为生态空间、农业空间、城镇空间,“三线”为生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界。而“三线一单”中,“三线”为生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,“一单”为环境准入负面清单。其中,“三区三线”中生态保护红线在当前国土空间规划体系下,是政府根据未来一定时期区域对生态环境保护的客观要求,将其作为国土空间规划体系的重要组成,发挥底线作用。“三线一单”中生态保护红线是在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求,实施严格管控。不论从内涵还是范畴上,“三线一单”中的生态保护红线都更为具体、细化。对比“三区三线”与“三线一单”,二者在出台动因、管控部门以及编制程序上各有侧重。其中“三区三线”主要由自然资源部进行管控,通过三条控制线的约束在建立科学、合理的国土空间布局及规划体系的同时,实现调整经济结构规模、规划产业发展、推进城镇化的目的。“三线一单”则主要由生态环境部管控,为全面落实推进生态文明建设,进一步改善环境质量,建立生态环境分区管控体系,约束并规范战略环评、规划环评以及项目环评审批而设立,并为其他环境管理工作提供空间管控的依据,以此促进形成绿色发展方式和生产生活方式。同时,“三区三线”与“三线一单”相互补充、相互联系、相互衔接,通过“三线一单”能够系统提出生态环境空间管控体系,特别是通过环境质量底线和资源利用上线,能够完善国土空间规划,加速推进生态环境空间管控体系的完善。在此基础上,通过整合我国各类空间规划体系的共性、补充特性的方式,实现法律标准的统一和简化,真正做到生态环境空间管控体系与国土空间管控体系的衔接融合。

3.2 运用政策循环和政策工具整合完善生态环境空间管控体系政策循环强调政策从问题界定、政策制定、政策执行、政策评估的不断改进,直至问题解决的良性循环过程。政策工具是被纳入政策循环的各个阶段,用来实现政策目标的手段。荷兰新法所应用的政策工具包括环境战略、环境规划、环境目标、条例和指令、一般规定、环境许可证以及项目决策七种类型。新法通过对七种政策工具的合理利用,形成了一套完整的环境管理法律体系,简明清晰地整合了规划、开发活动或建设项目的相关规定,是荷兰新法形成的核心脉络。

借鉴新法对政策循环和政策工具的应用,我国应针对各类环境管理制度和手段冗杂、分散、内容交叉等问题,运用政策循环和政策工具,梳理并完善我国生态环境空间管控体系,使其规范化、系统化、法典化。首先,根据我国生态环境空间管控要求,制定长期性、综合性环境战略,并依照环境战略拟定阶段性环境规划;在此基础上,以环境质量为核心设立环境目标,拟定在一定期限内力求达到的环境质量水平和环境结构状态,同时制定全面系统的规范性条例和指令,为地方政府提供政策执行准则。其次,在政策执行阶段,为环境行为人制定开发活动或建设项目的一般规定、环境许可证或项目决策等的相关行政规定,包括申请、审查、颁发和监督管理的规则,统一开发活动或建设项目的申请标准和申请流程。最后,应加强政府的监督评估工作,构建一套全面、适用的生态环境空间管控指标体系,对生态环境空间管控进行量化评估,从而有效、规范地指导政府的监管工作。

3.3 深化简政放权,坚持放管并重我国环境管理应当深化简政放权,坚持放管并重。荷兰新法实行“强化地方政府责任,保留中央政府干预”的平行体系,新法的相关规定对于我国具有两方面的借鉴意义。一方面,荷兰新法极大地简化了政府对于开发活动或建设项目的审批流程,最大限度地缩小了审批范围,从而减轻了企业、事业单位或个人申请开发活动或建设项目的负担,有利于激发地方经济活力,提高资源配置效率;另一方面,荷兰新法规定,在有损国家或省级政府利益,或对环境(可能)产生重大影响的情况下,上级政府可进行必要干预。

我国环境管理的行政体系同样包含中央行政机关和地方行政机关。其中生态环境部是我国分管生态环境的中央行政机关;地方行政机关分为省(自治区、直辖市)人民政府、市(州)人民政府、县(市、区、旗)人民政府所对应的生态环境部门。当前,我国恰处于生态文明体制改革的新阶段,在国家统筹长期环境战略规划的基础上,实行权力逐级下放,可以达到激发区域性市场经济活力的目的。然而在提倡简政放权、权力下放的同时,必须加强上级行政机关对于开发活动或建设项目的全过程监管,完善政府对环境保护工作进行监督管理的相关规定,进一步推进环境监管规范化、制度化、精简化,切实做到放管并重。

3.4 增强公众参与环境管理的主动意识现阶段,我国环境和规划领域公众参与的法律法规逐步建立和完善,我国《环境保护法》有针对“信息公开和公众参与”的专章规定,2018年新修订的《环境影响评价公众参与办法》对公众参与环境影响评价的程序、范围、方式、途径等做出了全面细化的规定。尽管公众参与环境管理的相关法律法规已相对完善,但由于目前我国公众参与环境管理的主动意识较弱,因此公众环境管理的参与度仍然较低。究其原因,其一,我国目前的公众参与多具有间接性和滞后性,通常是在决策基本完成后提出书面建议,或以调查问卷的形式发表看法,决策过程的透明度不高。荷兰新法能够确保公众的全过程参与,并通过完善的信息公开机制得以实现,这为提升我国公众参与环境管理决策全过程提供借鉴。其二,应加强公众参与环境管理的宣传方式,同时利用各种网络平台扩大公众参与的受众范围,提高公众参与环境管理的意识和积极性。

| [1] |

贺克斌. 生态文明与美丽中国建设[J]. 中国环境管理, 2020, 12(6): 5-6. |

| [2] |

董战峰, 葛察忠, 贾真, 等. 国家"十四五"生态环境政策改革重点与创新路径研究[J]. 生态经济, 2020, 36(8): 13-19. |

| [3] |

王金南, 董战峰, 蒋洪强, 等. 中国环境保护战略政策70年历史变迁与改革方向[J]. 环境科学研究, 2019, 32(10): 1636-1644. |

| [4] |

孙佑海. 我国70年环境立法: 回顾、反思与展望[J]. 中国环境管理, 2019, 11(6): 5-10. |

| [5] |

邓海峰, 俞黎芳. 环境法法典化的内在逻辑基础[J]. 中国人民大学学报, 2019, 33(2): 29-38. |

| [6] |

郑少华, 王慧. 环境法的定位及其法典化[J]. 学术月刊, 2020, 52(8): 129-141. |

| [7] |

DE GRAAF K J, PLATJOUW F M, TOLSMA H D. The future Dutch environment and planning act in light of the ecosystem approach[J]. Ecosystem services, 2018, 29: 306-315. |

| [8] |

VREES L D. Adaptive marine spatial planning in the Netherlands sector of the North Sea[J]. Marine policy, 2019, 103418. |

| [9] |

BALZ V, ZONNEVELD W. Transformations of planning rationales: changing spaces for governance in recent dutch national planning[J]. Regional design, 2018, 19(3): 363-384. |

| [10] |

张书海, 李丁玲. 荷兰环境与规划法对我国规划法律重构的启示[J/OL]. 国际城市规划, 2020. (2020-01-20)[2020-12-31]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20200317.1655.002.html.

|

| [11] |

豪利特M, ·拉米什M. 公共政策研究: 政策循环与政策子系统[M]. 庞诗, 译. 北京: 三联书店, 2006.

|

| [12] |

周静, 沈迟. 荷兰空间规划体系的改革及启示[J]. 国际城市规划, 2017, 32(3): 113-121. |

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13