当前,我国面临较为严峻的生物多样性保护形势:物种灭绝速度加快,自然生境破坏、丧失面积增大,生物多样性保护任务完成情况不容乐观[1]。从法律规制的角度来说,既有规制观念和工具选择与生物多样性保护规制需求的脱节,是导致当前我国生物多样性保护形势严峻的重要原因。只有通过合乎生态系统管理原理的规制设计,生物多样性保护法律才能落地到每一个物种和每一片栖息地,为逐步扭转我国生物多样性保护严峻局势提供必要的法律规制支持。本文拟以检讨生物多样性保护法中的规制工具为基础,以生物多样性保护原理对现行规制工具进行检视,据此提出更新策略。

1 现行法下的规制格局按照生物多样性保护原理,可将生物多样性保护法律分为三个主要领域:物种保育法、自然保护地法和生物安全法。通过检索可知,现行27部相关法律法规①下的规制工具呈现出“硬者极硬,刑罚优先,软者无力”的格局,即法律尤其偏好强硬的规制手段,并表现出对柔性行政手段的忽略和不信任,同时试图以刑罚向相对人施加更大压力。具体分析如下。

① 27部相关法律法规为:

(1)物种保育法:《草原法》《森林法》《森林法实施条例》《森林防火条例》《退耕还林条例》《野生动物保护法》《渔业法》《濒危野生动植物进出口管理条例》《陆生野生动物保护实施条例》《水生野生动物保护实施条例》《野生植物保护条例》。

(2)自然保护地法:《风景名胜区条例》《海洋自然保护区管理办法》《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》《水生动植物自然保护区管理办法》《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》《自然保护区条例》《自然保护区土地管理办法》。

(3)生物安全法:《生物安全法》《进出境动植物检疫法》《进出境动植物检疫法实施条例》《进出境转基因产品检验检疫管理办法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《农业转基因生物安全管理条例》《农业转基因生物安全评价管理办法》《农业转基因生物加工审批办法》《开展林木转基因工程活动审批管理办法》。

直观来看,三个主要法律领域中规制工具的规定主要集中于硬手段。物种保育法中,在数量上位于第一梯队的规制工具为许可、罚款、责令、没收/ 收缴;自然保护地法为许可、罚款、责令、没收/ 收缴;生物安全法为许可、罚款、责令、吊销/ 撤销/ 收回。相较而言,柔性规制工具在三大领域中所占比重明显偏低,甚至不存在:行政合同在三个主要法律领域中分布数量分别为4、1、0;行政指导为0、0、0;行政奖励为10、2、2;费为4、2、0;税为1、0、0。可见,在数量上,强力行政手段与柔性行政手段存在巨大差距。

1.2 质量分析规制手段的排列组合及内容,进一步放大了生物多样性保护规制工具在软硬偏好上的差距,形成“硬者极硬,刑罚优先,软者无力”的规制工具安排格局。

1.2.1 强硬规制组合拳就其分布位置而言,第一梯队的规制工具常常规定在同一法条,具体而言,在逻辑上呈现并用或递进关系。

第一种,并用关系,指法律针对某一违法行为同时运用多种规制手段。例如,《草原法》第67条规定,破坏草原植被的,责令停止违法行为,没收非法财物和违法所得,可以并处罚款;又如,《生物安全法》第74条规定,从事国家禁止的生物技术活动应责令停止违法行为,没收违法所得、技术资料和用于违法行为的物品,并处罚款。通过同时运用二种以上强硬规制手段,试图达到重法威慑的效果。

第二种,递进关系,指法律按一定标准形成规制的阶梯,针对性地以不同强硬程度的规制工具进行递进式地处理,在三个领域中和并用关系常处于同一法条。例如,《野生动物保护法》第48条第1款规定,违反相关规定的,没收野生动物及其制品和违法所得,并处罚款;情节严重的,吊销人工繁育许可证,撤销批准文件,收回专用标识;又如,《生物安全法》第75条规定,从事生物技术活动未遵守安全管理规范的,责令改正,给予警告,可以并处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正或者造成严重后果的,责令停止研究、开发活动,并处二十万元以上二百万元以下罚款。

与前述同时并用多种手段施压不同,递进式的规制安排试图回溯性地影响生物多样性开发利用活动:如果行为人不尊重第一波规制,将会承担更大不利益,因此对行为人遵守第一波规制施加更大压力,该压力继续往前传导至潜在违法者,形成“一旦违法将遭受重大后果”的认知;如果行为人“造成严重后果”或“情节严重”,将会承担更大不利益。然而鉴于大多数行为人不具备精确的法律知识,因而“严重后果”或“情节严重”常常并非针对违法性明知故犯的结果,既然“一不小心”就会触犯更严格的规制,那么最好连第一阶段的规制都不要触犯,由此行为人的压力较单纯的规制措施更大。递进式的法律技术,回溯性地向潜在违法者施加更大压力,与规制手段的并用一起构成强硬规制组合拳,形成打击生物多样性违法活动的基本姿态。

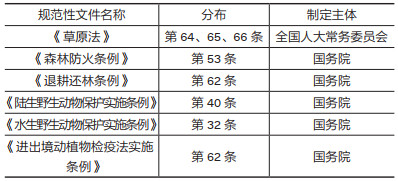

1.2.2 “刑罚优先”表达式生物多样性保护法律在强硬规制组合拳以外,试图以刑罚进一步强化打击的力度,见于如下法律表达式:有下列违法行为的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪或者犯罪情节显著轻微依法不需要判处刑罚的,由××机关做出××行政处罚。此类表达的分布及意义详见表 1。

| 表 1 “刑罚优先”表达式分布 |

虽然此类表达式在生物多样性保护法律中为数不多,却具有独特的分析价值,可以窥见规则制定者在生物多样性保护上对刑罚权的偏好。

首先,以《草原法》第64条为例对上述问题进行分析。《草原法》第64条规定,买卖或者以其他形式非法转让草原,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由县级以上人民政府草原行政主管部门依据职权责令限期改正,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。由文义可知,该条并未以刑罚代替行政处罚,因为法条明确以“尚不构成犯罪”提醒执法人员勿将行政案件错误处理成刑事案件。然而,在其他法条将刑事处罚置后表达的情形下,此处将刑事处罚前置的安排,很可能令执法人员产生“应该优先考虑刑罚”的印象,因为通常人们是按照从左到右、从上到下的方式读法条的。否则执法者难以理解为何作为严格立法程序的产物会在刑罚前置、后置的表达上产生分歧。本质上,此种表达式暗合了助推的精神,一种轻型规制的理念:利用人类大脑的下意识的非理性功能影响信息接收者的决策,以温柔家长主义的方式促进人们做出选择[2]。只不过,此处影响的对象是执法机关,而非普通公众。

其次,从“刑罚优先”表达式的制定主体可以推知不同权力机关的立场。从表 1可得,包含“刑罚优先”表达式的6部立法,仅1部由国家立法机关制定,其余5部皆由国家行政机关制定,可以感受到行政机关比立法机关更加急切的心情和更加强烈的动机。然而,行政立法比立法机关的立法活动欠缺更加严格的立法程序和激烈的利益碰撞,因此“刑罚优先”表达·23· 生物多样性保护规制工具更新——规范层面的分析式在行政立法上的扩张趋势值得关注。

1.2.3 无力的柔性规制现行法上规制的两极化格局,不仅在于强硬手段极硬,更在于柔性手段无力,即仅有的少量柔性手段无法发挥柔的效果。

首先是行政合同的无力。三个领域中行政合同的规定位于《草原法》第14条、《退耕还林条例》第24条和《风景名胜区条例》第37条第3款,前二者规定的行政合同制度具有可操作性,后者仅规定“应当签订合同”而无更加详细指引。第一,《草原法》第14条规定,“草原承包合同的内容应当包括双方的权利和义务、承包草原四至界限、面积和等级、承包期和起止日期、承包草原用途和违约责任等。承包期届满,原承包经营者在同等条件下享有优先承包权”,对行政合同内容和效力做出界定。第二,《退耕还林条例》第24条规定,退耕还林合同内容包括:退耕土地还林范围、面积和宜林荒山荒地造林范围、面积、按照作业设计确定的退耕还林方式、造林成活率及其保存率、管护责任、资金和粮食的补助标准、期限和给付方式、技术指导、技术服务的方式和内容、种苗来源和供应方式、违约责任、合同履行期限,对行政合同内容做出更具体的要求。第三,《风景名胜区条例》第37条第3款规定,“风景名胜区管理机构应当与经营者签订合同,依法确定各自的权利义务”,对行政合同内容无任何具体限定,使得行政合同的订立无法操作。可见,生物多样性保护三处行政合同制度规定,有一处因合同内容无法确定而成为一具空壳,不可能为自然保护地法执行中的行政管理和权利救济提供稳定的规则秩序。

其次是行政奖励的无力。三个领域共有14处行政奖励规定①,皆未对行政奖励的程序和救济做出规定;在内容上,仅2处对奖励的具体条件做出界定——《陆生野生动物保护实施条例》第31条规定了奖励情形:在调查、管理、教育、开发利用方面贡献突出;严格执行法规,成绩显著;拯救、保护和驯养繁殖成效显著;制止或者检举有功;在查处案件中有重要贡献;科研取得重大成果或者其推广效益显著;在基层工作五年以上并取得显著成绩;有其他特殊贡献。《水生野生动物保护实施条例》第25条亦类似地列举7种行政奖励的情形。然而余下12处规定皆未对行政奖励的适用条件做出界定,如《野生动物保护法》第9条规定,“在野生动物保护和科学研究方面成绩显著的组织和个人,由县级以上人民政府给予奖励”;又如《进出境动植物检疫法实施条例》第8条规定,“对贯彻执行进出境动植物检疫法和本条例做出显著成绩的单位和个人,给予奖励”。显然,具体是哪些研究方面的什么成绩,以及如何贯彻法律做出什么样的成绩,无法从法律文义得知。可见,生物多样性保护中的行政奖励制度,因缺乏程序规定和实体条件而成为摆设。

① 分布于:《草原法》第7条;《森林法》第13条;《森林防火条例》第12条第1、2款;《退耕还林条例》第10条第2款;《野生动物保护法》第9条;《渔业法》第5条;《陆生野生动物保护实施条例》第31条;《水生野生动物保护实施条例》第25条;《野生植物保护条例》第5条第2款;《自然保护区条例》第9条;《自然保护区土地管理办法》第5条;《生物安全法》第9条;《进出境动植物检疫法实施条例》第8条。

最后是税和费的无力。第一,税收制度的无力。以税收鼓励民众参与生物多样性保护的规定仅见于《退耕还林条例》第49条第1款,其规定退耕还林(草)所取得的农业特产收入,依照国家规定免征农业特产税,以提高植被覆盖率。然而,免征农业特产税所依据的国家规定无从获得。第二,费用制度的无力。以费用调节生物多样性资源分配的规定,是对使用资源之对价的确定,使得自然资源不因无价而遭致低效率处理。然而,生物多样性保护费用制度的具体操作依据不明确或缺失:资源有偿使用费②和保护管理费③的具体操作办法全无规定;资源增殖保护费④征收办法应由中央渔业主管机关和财政机关制定,却并无相关文件;草原植被恢复费⑤由中央价格部门和财政部门制定,亦不存在相关规定;仅森林植被恢复费的征收办法⑥见于财综〔2002〕73号和财综〔2015〕122号文件⑦。可见,生物多样性保护的税、费制度亦面临可操作性欠缺的问题,使得激励效果难以发挥。

② 《风景名胜区条例》第37条第3款。

③ 《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》第13条第3款。

④ 《渔业法》第28条。

⑤ 《草原法》第39条第2款。

⑥ 《森林法》第37条第2款;《森林法实施条例》第16条第1项。

⑦财政部、国家林业局《关于印发〈森林植被恢复费征收使用管理暂行办法〉的通知》《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》。

综上所述,现行生物多样性保护法律对规制工具的设计形成了“硬者极硬,刑罚优先,软者无力”的规制格局。如此局面是否符合生物多样性保护的科学原理,须待检验如下。

2 生物多样性保护原理的检验 2.1 生物安全管理原理:预防极大危险尽管任何人类干预活动都会影响物种的生命安全,进而影响到生物多样性安全和生态系统安全,但并非每一种人类活动都能如实验室生物危险物质和外来入侵物种及转基因生物的扩散那样,对生物多样性造成即刻的严重威胁甚至毁灭性打击。以此为基础,生物安全规制方向即与物种保育和自然保护地管理产生重大分歧。

2.1.1 实验室生物安全实验室生物安全的关键在于实验动物。实验动物系指“在特殊环境中,经人工精心培育的,遗传学背景清楚,而且为对微生物、寄生虫进行有效控制的,用于各种科学实验的‘标准化’的动物”,其“来源于原种动物,但通过遗传选择、杂交、近交和诱变等复杂的实验室方法,改变了群体的遗传组成,使其具有人类所需要的特征” [3]。由此,自产生之初,较之于其原种动物而言,实验动物是“病态动物”,只不过程度不一[3]。此种人工改造的后果有二:第一,由于遗传改变,原有抵抗病原的能力下降,对病原谱系发生改变,更易得病;第二,为了实验需要,实验动物一般未经免疫,对外界病原无特异性免疫能力[3]。

因此,即便是尚未用于实验的实验动物,一旦扩散至实验室外,即易于感染能够在物种间传染的各类病毒,通过个体影响到整个食物链,进而造成当地的生态灾难。若是经过注射人造病毒的实验动物扩散至实验室外,则可能带来更严重的后果,因为人造病毒危害性更大。进一步延伸,作为废弃物的实验动物组织样本和体液,亦具有潜在的传染性,则未经处理的实验动物废弃物外泄可能构成生物群落污染的源头。

2.1.2 外来物种入侵外来物种入侵系指“某种生物通过自然途径或人类的辅助从原来的分布区域扩展到新的遥远的地区,并对本土物种和生态环境构成威胁,破坏生物多样性” [4],是“非常善于殖民新生境的物种” [5]。由此定义可知,自然界中存在的病毒亦可视为外来入侵物种之一。外来入侵物种主要通过以下两种方式侵蚀本地物种及其栖息地[4, 5]:第一,攻击和捕食。以禽疟疾(Avian Malaria)为例,携带此种疾病和传播它的蚊子在1900年代早期被偶然带入夏威夷群岛,杀死了岛上大约二分之一的本地鸟类,其中包括许多罕见和濒危物种。第二,遗传侵蚀。杂交导致土著种遗传基因被稀释或遗传同化,远缘杂交造成远交衰败,即两个物种的亲缘关系较远,由于遗传差异较大,可能直接导致杂合子劣势而产生远交衰退,产生不正常的后代或不育后代。

可见,一旦外来物种入侵成功,尤其是如昆虫、水生生物等繁殖周期短、繁殖量大的物种,其后果难以消除①。具体言之,目前主要采取的物理防治、化学防治和生物防治措施,要么无法跟上扩散期间外来物种的繁殖速度,要么无法避免伤害本地物种,造成环境污染[6]。入侵的极大危害及其难以去除的特征,使得在初始环节避免外来物种进入成为首选。

① 例如,源自南美洲、已经传播至我国12个省(区、市)的435个县(市、区)的红火蚁,繁殖能力强,其一只蚁后可每日产卵1500~ 5000粒,寿命长达6~ 7年。参见黄姝伦:《咬人咬动物危害农林作物红火蚁已入侵国内12省》,载财新网2021年03月31日,https://science.caixin.com/2021-03-31/101682955.html。

2.1.3 转基因生物入侵转基因生物系人造而非自然存在,因此并非外来物种,但其对于引入地生物多样性破坏的路径与外来物种大致相同,因此不再赘述。只不过,转基因生物中对本地物种造成的基因污染较为瞩目。

由上可知,生物安全事故具有一触即发而不可收拾、难以收拾的特征,因此更需要倚赖风险预防原则将规制手段导向更为严格的方向。尽管,风险预防原则在生物安全领域发挥实效无法避免与财产权的碰撞,如对跨洋船舶压舱水的强力规制将使得船舶的制造商、所有人和承租人等市场主体承担更高的船舶管理成本。然而,一方面因高度技术关联使得能够与实验室、入侵物种和转基因生物产生直接利害关系者较之下述物种保育和自然保护地少得多,另一方面生物安全事故造成的风险太大以至于社会无法容忍即使是“不小心”程度的错误(试想某种繁殖能力极强的剧毒昆虫的传播)。因此,现行法下的强硬规制偏好基本符合生物安全管理原理:第一,大量行政许可使得密集防范成为可能。行政许可在生物安全法下构成最主要的规制手段,具有准入控制功能,不符合标准的物种无法引入境内,人员和物品无法出入实验室,而合乎标准者接受后续监管。第二,罚款、责令和吊销/ 撤销/ 收回的组合拳,一方面通过施加惩罚和作为义务应对绕开许可制度的漏网之鱼,另一方面吊销、撤销或收回措施构成“支持许可制度运行的一个核心机制” [7]。事前和事后规制措施的相互配合组成无缝之风险规制网,将生物安全风险降至最低。然而,位于《进出境动植物检疫法实施条例》第62条的“刑罚优先”表达式不在此限,详见后述。

2.2 物种保育和自然保护地管理原理:限制财产权虽然立法在形式上将物种保育和自然保护地作分开处理,然而“物种在野外的状态很大程度上取决于它们的栖息地” [8],“栖息地破坏构成物种灭绝的首要原因” [5],因此欲保护、培育物种,必须保护其栖息地,并因之设立自然保护地。所以将二者合并讨论,以对其科学原理连贯处理。物种保育和自然保护地作为生态环境保护的一部分,当然具有限制财产权的副作用,然而具体表现形式不同。

2.2.1 物种保育对财产权的限制基于市场需求的过度猎捕、采摘构成物种灭绝的主要原因。因此,限制猎捕、采摘的效果经由交易的限制传导至所有权等财产权,构成财产权的负担,阻碍产业野蛮生长。环境史上的经典例子可以佐证:美洲旅鸽(Ectopistesmigratorius)可能是200年前世界上数量最多的鸟类,商业猎捕却在仅约20年间,导致旅鸽数量骤降,直至1914年彻底灭绝[5]。旅鸽满足了美国消费者的食品和娱乐需求,令私人土地所有权和捕猎自由得以实现,倘若在其灭绝前予以严厉规制,势必对前述权利的经济价值造成重大打击,此即为对财产权的限制。

单一栽培也是破坏物种多样性的重要原因。单一栽培就是以单个物种替代多物种的复杂生态系统,带来主要后果包括:第一,控制害虫的潜在自然捕食者会消失;第二,单一栽培会使基因完全相同的植物大面积生长,从而为有害生物供应大量的食物。在简化的生态系统中,原本受捕食者和食物供应量控制的物种,繁殖数量常常会剧增,造成大范围的生态破坏[9]。然而,单一栽培较之于多样栽培的优势是成本相对较低,以生物多样性要求加诸土地权利之上,结果就是土地价格下降。

物种的种群增长曲线(S形曲线)要求农、牧、渔业者确保最大可持续产量。S形曲线表明物种的种群增长大多经历建立、爆发、减速和动态平衡四个阶段。此种理论的启发在于,最佳收获量应在爆发阶段与减速阶段之间[9],如此方可在即时经济利益与长远生态利益之间取得平衡,确保农、牧、渔业资源的永续利用。然而,依据财产权绝对理论,权利人就其财产如何处分,无论短期或长期,皆为其处分自由,任何人不得干预。因此,基于公共利益的考量而要求农、牧、渔业者在最佳收获量的水平上经营养殖,构成对财产权的限制。

2.2.2 自然保护地对财产权的限制为迎合物种保护需要而制定的自然保护地政策,主要通过以下两种方式限制土地权利。

首先,物种保育需要完整、大片、连续的栖息地,与破碎化的生境无法兼容。栖息地(或生境)的破碎化是指“大型的、连续的栖息地分裂成小的、分离的栖息地” [8],“是对生境的不断破坏导致形成孤立的生态岛” [9],于物种种群之生存而言是毁灭性的[8]:第一,小的生境不能够提供足够空间和食物,进而无法支持达到种群繁殖所需的个体数量;第二,小种群容易引发近亲交配,产生适应力弱的后代;第三,被孤立在小的、分裂的栖息地中的物种在面对掠食者、疾病和种间竞争时显得更脆弱。由此出发,为使得物种能够在充足多样的生态环境下繁衍成群,势必通过限制破碎化的私人土地上的权利,以确保栖息地保护政策连贯而非破碎化地执行,于土地权利人而言即是财产权在环境政策下的重新界定。

其次,在因政治、经济情势而无法建立大片连续的自然保护地时,可以维持或建立连接小而分散的自然保护地间的通道,方便基因交流,开辟物种躲避危险的迁徙路径,达到大片自然保护地所能达到的物种保育效果。基于此,土地权利人、水域权利人和空域权利人必须为物种迁徙走廊让步,限制其处分权甚至因公共利益而出让所有权。

财产权是社会中个人得以经济独立、政治独立乃至精神独立的首要前提。因此以物种保育和建立自然保护地为由的财产权限制势必遭遇激烈抵抗和规避。犹他州大学政治科学教授西蒙斯(Randy T. Simmons)即指出强硬规制的后果:“在现有的法律下,土地所有者会因为拥有濒危动物的生境而受到惩罚。但这会让一个理智的、守法的公民在濒危物种到来之前就毁掉它们的生境” [8]。在中国,大多数生活在农村和乡镇的农民,与物种及其栖息地联系极为密切,从1949年以来的经济制度变迁来看,“中国的农民为中国的工业化做出了巨大的牺牲” [10],若再强制令其承担工业化所生的环境治理成本,无疑是不公平的。因此,基于我国的经济、社会情势,应当在传统的强硬规制手段之外,充分运用已经证明有效的柔性规制手段,尽可能以最小的摩擦力引导民众参与到物种保育和自然保护地事业中。

然而现行物种保育法和自然保护地法上的规制手段并未契合上述可欲的规制方向:第一,柔性规制手段极少,且基本上不具可操作性(前述)。第二,大量行政许可限缩权利行使和自由,譬如在具有使用权的土地上伐木需伐木许可,捕捉闯入土地的动物需猎捕许可,进入自然生境需批准。第三,罚款、责令和没收/ 收缴的组合拳授予行政机关较为宽泛的裁量空间,如“二倍以上十倍以下”的罚款界限,而实践表明,对于行政机关来说,罚款越高,功绩越能彰显,因此尽可能接近顶格处罚显然是理性选择,这会构成对相对人的极大甚至极限施压。第四,“刑罚优先”表达式利用人类心理上的特性引导行政机关以刑罚处理行政法上的事件,以炮击雀。财产权和自由以强硬的方式被界定,公众无法有效参与。

由此,在生物多样性保护三个主要法律领域中,真正需要进行规制更新的,是物种保育法和自然保护地法。

3 柔而有力:规制工具更新沿着前述分析,规制手段多样化在物种保育法和自然保护地法领域的重点有二:第一,软化甚至去除极硬规制;第二,建立、完善柔性规制,赋予其可操作性,使之柔而有力。一言以蔽之,即规制领域的去极端化。

3.1 删除“刑罚优先”表达式对生态环境保护而言,刑罚的主要目的并非乡土社会所期待的惩罚、报应,而是预防违法活动。由此,刑罚与行政处罚等其他应对措施应形成一个处罚的阶梯,力求精准对应不同严重程度、不同成本收益结构的违法活动,尽可能减少违法活动,达到处罚净收益的最大化。由于刑罚比行政处罚严厉得多,因此应至少将刑罚置于使用顺序靠后的处罚阶梯上部,将更广泛的下部空间留给行政处罚。基于此,法条在表述上应将刑罚置于行政处罚之后,避免在心理上对执法者构成优先动刑的暗示。则生物多样性保护现行法上的“刑罚优先”表达式应尽数去除,将各该刑罚字样置于最后,以纠正低效率的处罚排列组合。

3.2 限缩裁量空间强硬规制组合拳下的裁量空间,本质上是立法机关(全国人大及其常委会)和行政机关之间权力分配的结果。现行法下行政机关把握“极低”到“极高”制裁的选择权力,使得不合比例的负担一旦做成,相对人便难以通过主张行政行为违反合理原则寻求救济;即便能够获得救济,势必劳民伤财,因为行政机关总是在说理上处于有利形势。由此,必须将权利界定的部分权限回收至立法机关,将极端选择从裁量空间剔除。

3.3 建立行政合同行政合同的本质是尊重意愿。通过合同谈判,企业或当地居民可以提出本地适切性更高、成本更低的保育措施,并确保合同未预料到的事件不会增加负担;行政机关亦可提出现行法上没有明确规定的更为强力的环保措施,并在合同中保留干预权力[11]。就此而言,美、中两国皆有经验可循。

3.3.1 美国经验:栖息地保育计划[5]栖息地保育计划(Habitat Conservation Plans)虽名为计划,实为由美国鱼类与野生动物局(Fish and Wildlife Service)与私人土地所有者达成的合同。在该合同下,只要物种在总体上得益,土地所有人就被允许在其部分土地上捕获动植物资源或进行修筑。作为对在一些区域改善栖息地、资助保育研究、移除捕食者和竞争者或采取其他使濒危物种获益的措施的交换,开发者被允许破坏生境甚至妨害(take)物种。同时,合同下常见两种制度:

第一,安全港(Safe Harbor)制度:任何因财产权人自愿的优良管理所产生的动物数量的增长,不会增加财产权人在该计划下的责任或影响其未来的土地利用决定。只要财产权人遵守该计划的现有条款,即可对其财产进行开发利用。

第二,禁止突袭(No-Surprises)制度:财产权利人在现有计划下不会因新情况而受到比计划条款更多的限制。

由此,土地所有者的权利与公共利益以较具经济效率的方式实现妥协。尽管其生态效果值得怀疑,至少也比对抗式的命令——控制模式更具合作意味,由此义务承担者也具有更多遵守执行的动力。

3.3.2 中国经验:钱江源国家公园管理中的农田地役权改革钱江源国家公园通过合同的方式完成农田地役权改革以平衡生态利益与私人土地权利:在不改变土地权属的同时,建立地役权补偿机制和社区共管机制,在限制农民一定使用权前提下,对相应损失给予补偿[12]。具体而言:

第一,经双方协商一致,生产主体在享有适度发展耕地景观、生态旅游、生态农业、自然教育等权利的同时,尽到不改变土地使用性质,不使用农药、化肥、除草剂,不焚烧秸秆和野外用火,不捕捉进入耕地的野生动物,不擅自引入外来物种,不违建污染环境、破坏资源或景观的生产设施,确保田园整洁的义务,钱江源国家公园给予每年每亩200元的地役权补偿。

第二,通过政府购买服务的方式,约定经营主体以不低于11元/ 千克的价格收购稻谷,以不低于20元/ 千克的价格销售大米,管理局给予4元/ 千克的市场营销补贴,并允许使用国家公园相关标识,以此提高产品附加值,最终将产品销售推向市场。

可见,通过合同约定以额外好处补偿因土地权利受限而生的损失,使得农民不再遭受不合理的强行征收征用成为可能,是一项值得关注的地方创新。

由以上美、中两国的行政合同经验可知,我国行政机关若要通过合同设计以实现对物种保育和自然保护地的有效管理,必须以尊重当地居民利益为前提,“奶酪”能不动就不动。如果要动,必须在关上一扇门的同时,打开另一扇门,至少是一扇窗,为财产受影响者提供其他生财途径,令其财产总量不至于实质减损。在此指引下,不论是以保育换开发、安全港、禁止突袭还是政府补偿,皆可依据合同实施的具体情况予以调整。

3.4 建立行政指导行政指导以其非强制性、间接性、民主性、诱导性等,较完美地兼容了经济自由主义和国家干预主义[13],“与中国共产党的群众路线、与民主似乎有着天然的联系” [13],正是因其充分尊重当地社群,并利用当地人民的土著知识经验以实现一定程度的自治,才达致有效率的结果。正如阿兰· 德宁(Alan Durning)所言,“嵌入土生土长之语言、传统和惯行中的对大自然的理解,也许和现代科学图书馆所储藏的一样多” [15]。为使得此种土著经验发挥最大效果,即有必要重点划定作为非权力性行政活动的行政指导与其他权力性行政活动的界限,明确行政指导的程序,为土著知识的运用打造一个宽松氛围。由于生物多样性保护现行法尚无规定,实务是否存在亦无法得知,因此以《工商行政管理机关行政指导工作规则》为参照,结合行政法理论,本文提出如下设想。

3.4.1 行政指导的界定行政指导系指行政机关在其法定职权范围内,通过建议、示范、约谈等非强制性方式,引导行政相对人自愿作出或者不作出某种行为,以实现一定行政管理目的。进一步提炼可知,行政指导的本质在“非强制”,方式在“引导”。若将各种行政活动置于一个光谱上,以“最弱”“最强”分别为其左、右两端,则行政指导可认为坐落于极为接近左端的位置。因此,一旦实务中行政机关以行政指导的名义,做出向中间偏移甚至越过中点偏右的行政活动,如以取消补贴使得当事人就范,或强化检查频率令当事人不堪其扰,则皆可认为具有强制性,应受到一般行政行为法程序和实体上的严格规范。

3.4.2 程序要点行政机关履行职责中,认为有必要主动实施行政指导的,应当告知行政相对人有关行政指导的目的、内容、理由、依据、实施人员等事项。需要行政相对人事先做相应准备的,应当提前告知,理由在于若行政机关不通知而径直到达相对人的场所对其约谈、劝告、提醒等,将使得对方手忙脚乱,形成执法压力,则行政指导容易滑向强制的一端。一般行政行为法上的说明义务仍然适用,使得接收方能充分理解指导内容,以与自身的本土经验相调适。

行政相对人拒绝的,行政指导即应终止。生态环境规制中的信息不对称常常使得行政机关不具备当地居民的独有知识,因此在接收方认为行政指导毫无意义,以其本地经验处理更有效率或出于其他原因拒绝时,行政指导不宜继续,避免资源浪费。

3.5 建立行政奖励行政奖励的功能在于,“充分挖掘行政相对人的潜在智力、财力和物力资源,最大限度地调动行政相对人实现行政目标的主动性、积极性和创造性” [14],使其“自觉按照政府的要求,将资源投放到政府鼓励发展的领域和行业” [14]。为使相对人因其贡献获得适切奖励,发挥前述激励功能和资源配置功能,应在生物多样性保护各法律中对如下两个方面做出规定。

3.5.1 奖励的条件须明确规定何种情形获得奖励。现行法中惟二处对行政奖励的具体规定,仍以“重要贡献”“显著成绩”等模糊字样规定能否受奖的判断标准,具有较大不确定性。因此,更新版本的各行政奖励制度,应进一步以数值确定受有奖励的门槛,如“种植树木1000株”,至少应设置一个区间,如“拯救朱鹮5~ 10只”。

3.5.2 救济若相对人符合奖励条件,却因行政机关拒绝、拖延等原因无法及时受奖,则行政奖励法的权威将遭受伤害。虽然行政奖励并非侵益行政行为,本不应受到严格约束,但若将作为公共利益的生态利益作为行政奖励的任务,势必要求承诺的奖励如法律规定那样按时兑现。因此,应规定相对人在行政机关因拒绝、拖延等原因不发放奖励时,提起复议、诉讼的权利。

4 结语从历史上看,柔性规制并非一个新颖的理念,而是明白表达于古代经典中。《道德经》第七十八章谓:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行”。正因为水是柔的,所以能做到无孔不入,无法抵御,应用在规制领域,则是相对人无法不接受像水一样的规制,被柔和的力量引导至公共利益的终点。相反,愈刚强者愈弱,因为逆反心理将使得行政机关和相对人最终进入规制战争的状态,使得强硬规制遭遇如棍棒被拦腰斩断的下场,而水永远不会被斩断。

| [1] |

中华人民共和国生态环境部. 中国履行《生物多样性公约》第六次国家报告[M]. 北京: 中国环境出版集团, 2019: 11, 16, 17.

|

| [2] |

THALER R H, SUNSTEIN C R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness[M]. New Haven, CT: Yale University Press, 2009: 17-39.

|

| [3] |

秦川. 实验室生物安全事故防范和管理[M]. 北京: 科学出版社, 2017: 5, 7, 8.

|

| [4] |

李宏, 许惠. 外来物种入侵科学导论[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 1, 7-14, 35.

|

| [5] |

CUNNINGHAM W P. Mary Ann Cunningham. Environmental Science: A Global Concern[M]. 13th ed. Boston: McGraw Hill Education, 2018: 226, 227, 228, 229, 234-235, 259.

|

| [6] |

史学瀛. 生物多样性法律问题研究[M]. 北京: 人民出版社, 2007: 340.

|

| [7] |

SCOTT C. 作为规制与治理工具的行政许可[J]. 石肖雪, 译. 法学研究, 2014(2): 35-45.

|

| [8] |

安妮·马克苏拉克. 生物多样性: 保护濒危物种[M]. 李岳, 田琳, 译. 北京: 科学出版社, 2011: 10, 54-55, 63, 101.

|

| [9] |

CHIRAS D D, REGANOLD J P. 自然资源保护与生活[M]. 黄永梅, 段雷, 译. 北京: 电子工业出版社, 2016: 80-81, 185, 430-432.

|

| [10] |

甘藏春. 土地正义: 从传统土地法到现代土地法[M]. 北京: 商务印书馆, 2021: 35.

|

| [11] |

STEWART R B. A new generation of environmental regulation[J]. Capital university law review, 2001, 29(21): 21-182. |

| [12] |

杜偲偲. 林草局: 年底基本完成国家公园试点成熟一个设立一个[EB/OL]. [2021-04-10]. https://science.caixin.com/2020-08-20/101594853.html.

|

| [13] |

郭润生, 宋功德. 论行政指导[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1999: 38, 273.

|

| [14] |

傅红伟. 行政奖励研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2003: 64, 67-68.

|

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13