党的十八大以来,我国将资源、环境和生态三个概念分开表述,党的十九大确立了节约资源和保护环境的基本国策以及生态文明发展理念。2018年,我国组建自然资源部,旨在统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,着力解决前期自然资源管理不到位、空间规划重叠等问题。这标志着我国已经把自然资源作为一个整体考虑[1],标志着包括山水林田湖草生命共同体在内的自然资源统一管理迈进了新时代,也充分体现了地球系统科学理论。自然资源、环境和生态也成为生态文明建设的关键词,国内外对这三个术语及其相互关系的研究为深入理解其内涵奠定了基础[2-4]。但在我国政策制定上仍存在模棱两可的现象,给政策执行和行业管理带来了潜在不利影响。例如,围绕国土空间规划发布的《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行)》中将资源和环境统一考虑,未做区别,有效避免了部门职责差异导致的问题;而在《自然资源调查监测体系构建的总体方案》中,自然资源的专项调查和专题监测均包含了生态环境监测内容,与生态环境部门“负责生态环境监测工作”的职责存在重合,这与国家机构改革力图克服部门职责交叉和“九龙治水”局面的初心并不一致。由于自然资源、环境和生态三个概念本身具有高度交叉重叠的特征,不厘清它们的关系,这种现象将难以避免,不利于有效贯彻执行自然资源、生态环境等部门职责和加强相关行业管理工作。因此,本文尝试在探讨三者内涵和关注重点的基础上,构建其关系模型,希望能明晰其各自概念边界,为学术界、政府和公众对三个术语的理解和使用提供便利。在此基础上,针对自然资源管理提出政策建议,旨在为有效贯彻落实生态文明发展理念和科学发展观提供支持,更重要的是抛砖引玉,引发更加深入的讨论。

1 资源、环境和生态的内涵资源,由于我国生态文明建设中强调的是自然资源,本文中的资源特指自然资源。它是天然存在、有使用价值、可提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总和。牛津词典的解释为没有人类活动影响就存在的资源。字面上,它包含“自然”和“资源”两重含义。“自然”,反映的是自然界客观存在的物质。“资源”,反映的是它对人类具有的价值属性,包括商品价值(经济价值)和潜在的服务价值(社会价值和生态价值)[5, 6]。因此,自然资源的本质就是一切有价值的自然物质。它的涵盖范围极其广泛,包括土地、水、矿产、森林、动物、草原、海域海岛等看得见摸得着且有显性价值的资源,也包括阳光、空气、磁性、重力、电属性等看不见或摸不着但有隐形价值的自然物质。对特定国家而言,“自然资源”一般特指具有某种“稀缺性”的实物资源[4],我国强调系统治理的山水林田湖草便是一例。

环境,是相对于某项中心事物而言的周围情况,通常指自然环境[4]。而自然环境,被认为代表了一切生物和非生物的自然事物,只要不是人为的(artifical),都在它的涵盖范围之内[7]。显然,它包含了有价值的部分——自然资源。在人类活动强烈影响的情况下,通常将地球环境的某一部分或方面当作自然环境看待。如农用地的矿物组成因没受到人为影响而发生改变,被认为是自然环境[8]。实际上,环境不仅包含自然环境,还包含与之相对的人为环境,以及经济、政治等环境。

生态,是生物之间及其与所处的环境之间的相互作用,由生物因子(如食物供应、猎物、掠食者、寄生虫或同类)和非生物环境(如气候、盐度、土壤类型或水的可用性)组成[9]。它包含了自然的部分,也包含了人为的部分。值得一提的是,它和我们熟悉的“生态环境”在国内外的提法上存在很大不同。国外很少使用“生态环境” [10, 11],有限的提法也将其等同于“生态” [12]。而国内的“生态环境”提法最早出现于1953年出版的苏联译著《植物生态学》 [13],由我国地理学家黄秉维院士在第五届全国人民代表大会讨论宪法草案(1980—1982年)时正式提出[14]。尽管相当一段时间这种提法在我国学术界存在争议[10, 11, 14],但目前已在我国生态学领域得到广泛使用。

2 国内外对自然资源、自然环境和生态环境的关注重点根据自然资源、环境和生态的定义和国内外管理实践,不难理解,三者存在紧密联系,但各自关注重点存在显著差异。

作为有价值的自然物质——自然资源,被包含在自然环境的范畴之内。也就是,自然资源就是有价值的自然环境,二者可以理解为对同一对象从不同视角给予的不同定义。对自然资源,国内外关注的是不可再生资源的枯竭(depletion)问题,需要的是保护[15-17]、可持续利用(如联合国里约行动纲领)和节约(如我国党的十九大要求)。显然,其关注重点在“数量”。Perman等[18]针对自然资源特别强调的效率(efficiency)、最优化(optimality)和可持续(sustainability),也是基于自然资源数量有限的事实。而对自然环境,国内外关注的是退化(degradation)的问题,需要的是保护和改善[17, 19-21],其关注重点在“质量”。如果不考虑自然属性,对于“环境”,国内外关注焦点是人类与自然环境的相互作用[22],如污染问题[18],说明质量不仅在小的“自然环境”领域,在大的“环境”领域同样是关键视角。举例来说,空气、水和土壤是人类赖以生存的自然资源,当我们从质量角度看待时,就变成了大气环境、水环境和土壤环境。因此,自然资源是属于环境的部分[22],它和有价值的自然环境本质上是同一个事物,在自然资源的研究中不得不考虑其代表环境的另一种视角。

对于生态,在没有强烈人为干预和大灾难[23]的前提下,地球上的生物与环境之间的平衡状态是“自然”存在的,小的变化会通过负反馈机制得到纠正[24]。因此,生态关注的是平衡的状态,对应的问题是破坏,需要的是恢复[22, 25, 26]。

党的十九大提出的坚持以“节约优先、保护优先、自然恢复”为主的方针,正体现了资源、环境和生态三者关注需求的差异(表 1)。

| 表 1 自然资源、自然环境和生态环境的关注重点对比 |

自然资源、自然环境和生态环境都包含在环境的范畴之内。

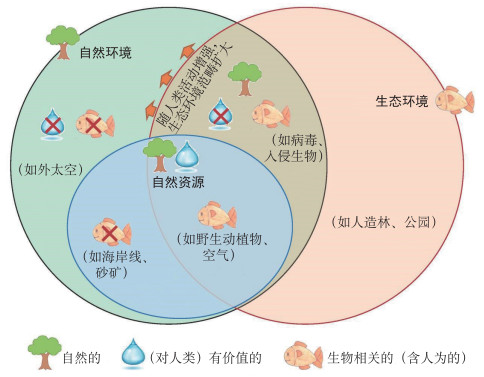

自然资源强调有价值的自然物质,自然环境包含一切自然要素,而生态强调的是生物相关性,包含自然和人为双重属性。根据是否自然的、是否有价值的和是否生物相关的,本文构建了三者关系模型(图 1)。

|

图 1 自然资源、自然环境和生态环境的关系判别图解 |

根据价值属性,自然环境包含自然资源,因为自然环境包含了有价值的自然资源,也包括对人类没有直接或潜在价值的部分,如外太空、病毒和入侵生物。其中,后二者同时具备生物相关的特征,因此,也是自然环境和生态环境重叠的部分。自然资源中的生物相关资源同时具备自然资源、自然环境和生态环境的特征,是三者重叠的部分,而非生物相关资源,如海岸线、砂矿等,在生态环境范畴之外。生态环境中人为的部分,如人造林、公园,与自然资源和自然环境均没有直接相关性。

根据该模型,各种自然资源、自然环境和生态环境要素均可根据其是否自然的、是否有价值的和是否生物相关的投图并判别其概念范畴,可有效避免相关概念使用的混乱。

值得一提的是,人类活动在从局部、景观、区域到全球的多空间尺度上对自然环境的影响都非常深刻[27],且随空间尺度增大而增强[28],我国受人类活动影响微弱的地区主要分布于有限的国家级自然保护区内[29]。至少说明在地球环境中,与人类活动关系密切的生态环境范畴呈持续增大趋势,而推进自然保护地体系建设是保障我国自然环境不被持续吞噬的有力措施。

4 对自然资源管理的建议基于自然资源、自然环境和生态环境的差异及其相互关系,针对自然资源管理,本文提出如下政策建议:

(1)建议自然资源调查研究内容涵盖自然环境质量退化和生态环境恢复。自然资源属于自然环境的一部分,生物相关的自然资源就是生态环境。基于自然资源与自然环境和生态环境的紧密联系,建议自然资源管理涵盖自然环境和生态环境的内容,也就是,除了重点关注资源数量的枯竭,也应关注这些自然资源代表的环境质量的退化和保护措施,以及相关生态环境的平衡状况和恢复措施。如针对土地、湿地和海域海岛等七类自然资源,目前《自然资源调查监测体系构建总体方案》关注的焦点为它们的现状、变化特征及开发利用程度,建议加强调查研究它们的环境质量相对原始状态(如地下地层记录的背景状况)的破坏(污染)情况,以及人类活动对生物多样性和生态平衡的破坏情况,在此基础上,提出环境修复和生态恢复政策措施。这与自然资源部门“负责自然资源的合理开发利用”以及“负责统筹国土空间生态修复”的职能一致,也与生态环境部门重在生态环境监督管理和负责生态环境监测的职能划清了界线。

(2)建议在自然资源管理中采用“资源环境”的表述。当前自然资源管理中,存在为完成自然资源量化指标破坏生态环境状况的现象。如长江流域围湖造田影响湖泊调蓄功能,沿海地区“退湿造林”导致候鸟栖息地被破坏,都引起了不少争议和国家重视。这种矛盾的本质在于政策实施层对于自然资源的理解主要局限于资源数量,而忽略了自然资源的生态内涵和价值。为便于加深对自然资源的理解,建议针对具体自然资源采用“资源环境”的表述,如林地资源环境、草地资源环境和湿地资源环境,利于相关政策的上传下达和贯彻执行。

(3)建议拓展环境影响评价范畴,覆盖生态环境治理的负面影响。由于生态环境只有在人为干预不强烈的前提下才会存在平衡状态,当前的强烈人类活动(尤其是自然资源开发利用)对生态平衡显然具极大破坏作用。尽管当前国家要求坚决制止和惩处破坏生态环境的行为,为维护生态平衡,深化环境影响评价依然十分必要,尤其应覆盖生态治理活动的负面影响。因为当前的环境影响评价主要针对建构筑物和污染排放等人类活动影响,对人工造林等生态治理活动的环境影响更多强调的是正面作用,而忽略了负面影响。事实上,尽管人工造林对水土保持、水源涵养和净化空气等方面发挥了重要作用,但由于树种单一、结构简单,也制约了森林生态效益的发挥,人工造林过程中的炼山和填土等措施甚至导致了生物多样性的丧失,破坏了原有生态环境。在我国“尊重自然、顺应自然和保护自然”的生态文明建设理念指导下,有必要加强以生物多样性为重点的对生态环境的影响评价。

5 结论(1)“自然资源”和有价值的“自然环境”代表的是不同视角看待的同一事物,自然资源的研究中有必要考虑其代表环境的一面。为便于相关政策的上传下达和贯彻执行,建议在自然资源管理中采用“资源环境”的表述。

(2)“自然资源”“自然环境”“生态环境”关注的视角、问题和需求均存在明显差异。关注视角依次为数量、质量和平衡状态;关注问题依次为枯竭、破坏和退化;关注需求分别为节约、保护和恢复。由于生态平衡状态只有在人为干预不强烈的前提下才会“自然”存在,在自然资源开发利用等人类活动干预强烈的背景下,建议在自然资源管理中,拓展环境影响评价范畴,加强植树造林等生态治理活动对生物多样性的负面影响评价。

(3)根据是否自然、是否有价值和是否生物相关不同属性,本文构建了三者关系判别图解模型,发现三个概念互相重叠,同时叠置的部分为自然的、生物相关的资源,其兼具自然资源、自然环境和生态环境的属性,生态环境的范畴随人类活动影响加剧而扩大,压缩自然环境的空间。结合三个概念关注重点的差异,为有效支撑我国生态文明建设,建议自然资源调查研究内容涵盖自然环境质量的退化和保护措施,以及相关生态环境的平衡和恢复,并推进自然保护地体系建设以保障自然环境不被吞噬。

致谢: 感谢匿名审稿专家为本文修改提供的诸多建设性意见。

| [1] |

国土资源编辑部. 组建"自然资源部"的来龙去脉[J]. 国土资源, 2018(3): 16-21. |

| [2] |

蔡运龙. 自然资源学原理[M]. 北京: 科学出版社, 2000.

|

| [3] |

ANDERSON E N. Traditional ecological knowledge and natural resource management[J]. American anthropologist, 2007, 109(3): 571-572. DOI:10.1525/aa.2007.109.3.571 |

| [4] |

黎祖交. 正确认识资源、环境、生态的关系——从学习十八大报告关于生态文明建设的论述谈起[J]. 绿色中国, 2013(3): 46-51. |

| [5] |

COSTANZA R, D'ARGE R, DE GROOT R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387(6630): 253-260. DOI:10.1038/387253a0 |

| [6] |

王庆礼, 邓红兵, 钱俊生. 略论自然资源的价值[J]. 中国人口·资源与环境, 2001, 11(2): 25-28. |

| [7] |

JOHNSON D L, AMBROSE S H, BASSETT T J, et al. Meanings of environmental terms[J]. Journal of environmental quality, 1997, 26(3): 581-589. |

| [8] |

SYMONS D. The Evolution of Human Sexuality[M]. New York: Oxford University Press, 1979.

|

| [9] |

LAFERRIÈRE E, STOETT P J. International Relations Theory and Ecological Thought: Towards a Synthesis[M]. London: Routledge, 1999.

|

| [10] |

王孟本. 关于"生态环境"一词的几点商榷[J]. 科技术语研究, 2006, 8(4): 33-34. |

| [11] |

王孟本. "生态环境"概念的起源与内涵[J]. 生态学报, 2003, 23(9): 1910-1914. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2003.09.024 |

| [12] |

KÖNIG B. Natural selection[M]//SMELSER N J, BALTES P B, eds. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2001: 10392-10398.

|

| [13] |

谢尼阔夫А П. 植物生态学[M]. 王汶, 译. 上海: 新农出版社, 1953: 413-413.

|

| [14] |

范振刚. "生态环境"词组的商榷——从环境学与生态学角度探讨[J]. 生命世界, 2016(7): 90-93. |

| [15] |

BOYD J. Nonmarket benefits of nature: what should be counted in green GDP?[J]. Ecological economics, 2007, 61(4): 716-723. DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.06.016 |

| [16] |

DIRZO R, YOUNG H S, GALETTI M, et al. Defaunation in the Anthropocene[J]. Science, 2014, 345(6195): 401-406. DOI:10.1126/science.1251817 |

| [17] |

孙鸿烈, 郑度, 夏军, 等. 专家笔谈: 资源环境热点问题[J]. 自然资源学报, 2018, 33(6): 1092-1102. |

| [18] |

PERMAN R, MA Y, MCGILVRAY J, et al. Natural Resource and Environmental Economics[M]. 3rd ed. New York: Pearson Education, 2003.

|

| [19] |

STERN D I, COMMON M S, BARBIER E B. Economic growth and environmental degradation: the environmental Kuznets curve and sustainable development[J]. World development, 1996, 24(7): 1151-1160. DOI:10.1016/0305-750X(96)00032-0 |

| [20] |

LONERGAN S. The role of environmental degradation in population displacement[J]. Environmental change and security project report, 1998, 4(4): 5-15. |

| [21] |

GLANTZ M H. Desertification: Environmental Degradation in and Around Arid Lands[M]. New York: CRC Press, 2019.

|

| [22] |

PARK C C. The Environment: Principles and Applications[M]. 2nd ed. London, New York: Routledge, 2001.

|

| [23] |

ARNOLD V I. Catastrophe Theory[M]. 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag, 1992.

|

| [24] |

MBATU R S. The balance of nature: ecology's enduring myth[J]. International journal of environmental studies, 2010, 67(1): 94-95. DOI:10.1080/00207230903208423 |

| [25] |

SHIVA V. Ecological balance in an era of globalization[M]//LOW N, ed. Global Ethics and Environment. London: Routledge, 2002: 61-83.

|

| [26] |

GHOSH A K, PATTNAIK A K, BALLATORE T J. Chilika lagoon: restoring ecological balance and livelihoods through re-salinization[J]. Lakes & reservoirs: research & management, 2006, 11(4): 239-255. |

| [27] |

魏建兵, 肖笃宁, 解伏菊. 人类活动对生态环境的影响评价与调控原则[J]. 地理科学进展, 2006, 25(2): 36-45. |

| [28] |

胡书玲, 余斌, 卓蓉蓉, 等. 中国陆域地表人类活动与自然环境的空间关系研究[J]. 生态学报, 2019, 40(12): 3935-3943. |

| [29] |

曹巍, 黄麟, 肖桐, 等. 人类活动对中国国家级自然保护区生态系统的影响[J]. 生态学报, 2019, 39(4): 1338-1350. |

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13