水资源与能源是支撑社会经济发展的两种重要资源,其在生产、消费、处理等环节关联紧密,如水的生产过程需要电力投入去除污染物等,水的消费过程需要能源进行加热等。学界将这种水、能资源的关联关系定义为“水—能耦合关系” [1]。以居民家庭消费为典型代表的消费环节水—能耦合关系尤为显著[2, 3],由此产生的CO2排放量不容小觑[4]。据预测,到2050年全球家庭水资源和电力需求量将分别增加126 % 和129 %[5, 6]。全球平均而言,居民家庭CO2排放量占全球总量的21 %[7]。各国居民家庭CO2排放量由于活动类型、核算口径等原因差异较大,据学者估算,我国居民家庭CO2排放总量占了我国总排放量的40 %~50 %[8]。因此,研究居民家庭消费活动中的水—能耦合关系、相关联的碳排放和关键影响因素对我国节水节能,实现碳达峰、碳中和等管理目标有着重要意义。

近年来学者们围绕多种居民家庭水—能消费活动,采用问卷调查或仪表监测等方式获取家庭水、能消费数据和活动信息,重点关注了居民家庭水、能消费总量核算和消费结构分析[9-13]。例如,Binks等[9]在物质流模型ResWE和多种居民消费活动信息的基础上开展了澳大利亚7个家庭的水—能消费核算,识别出洗澡是主要水—能消耗活动类型。Zhuge等[10]依据家庭主要消费行为信息,运用多主体建模方法估算了北京市居民年人均洗澡、做饭、清洁行为用水量分别为16.5 m3、7.7 m3、8.7 m3,用电量分别为475.9 kW· h、97.5 kW· h、47.1 kW· h。杨琪[13]估算了兰州市城市居民人均家庭洗澡用水能耗占家庭生活用水总能耗的45.6 %,饮用和洗漱用水能耗占家庭总能耗的21.8 % 和20.5 %。

近年来有学者核算了与居民家庭用水、用能相关的直接碳排放。Escriva-Bou等[14]研究结果表明美国加州家庭与用水相关(包括水龙头用水、盆浴、淋浴、洗衣、漏损)的平均碳排放量为728.1 kgCO2/ (a· 户)[245 kgCO2/(a· 人)],其中使用淋浴喷头和水龙头带来的碳排放量最高。Binks等[9]计算了澳大利亚一户家庭直接碳排放量约为3315.95 kgCO2/ (a· 人),其中与用水有关(包括淋浴、盆浴、洗衣、水龙头用水、洗碗机、水壶、漏损)碳排放为470.9 kgCO2/(a· 人),其中洗碗机和洗衣机的碳排放量比重最大。除了消费活动频率和活动类型的差异导致碳排放量不同外,能源消费结构也会对家庭直接碳排放量有影响[15]。此外,用水所需的水资源生产、运输和处理过程中也需要大量能源投入,进而带来间接碳排放[16],但现有居民家庭水—能消费及碳排放研究中尚未考虑。

前述提到的家庭用水有关的碳排放来自用水行为相关的能源(电力、天然气等)生产加工过程碳排放。本研究中把同时用水和用能的行为定义为水—能耦合行为(包括指洗澡、做饭、清洁行为),其中能源消费引起的能源生产加工过程碳排放定义为水—能耦合直接碳排放,水资源消费引起的水资源生产加工和处理过程能源投入的碳排放定义为水—能耦合间接碳排放。家庭消费行为中全部能源消费引起的能源生产加工过程碳排放定义为家庭直接碳排放。家庭消费行为中全部用水行为引起的水资源生产加工和处理过程能源投入的碳排放定义为家庭间接碳排放。直接碳排放和间接碳排放的加和称为总碳排放量。

不同家庭类型中的水—能耦合关系和相关的直接碳排放量差异较大。学者们主要从家庭消费行为因素(如洗澡频率)、技术因素(如器具类型、电器功率)、环境因素(如温度)、个体因素(如家庭成员年龄、性别、收入)、住房因素(如供暖方式等)等方面探究了差异的原因[11, 15, 17-20],并进一步识别了影响水—能消费的关键行为因素[3, 19, 21, 22]。例如林人财等[22]调查发现居民家庭人均日用水量的主要影响因素分别为做饭频率、洗澡频率、洗衣节水程度等。荣培军等[21]发现了集中供暖设施是影响家庭用能碳排放的关键因素。从水—能耦合的角度出发,Jiang[3]等利用回归分析方法研究了天津市居民家庭水—能消费的关键因素为洗澡频率和手洗衣服频率。间接碳排放和不同能源类型(如天然气、电力等)使得直接碳排放与水—能消费呈现非线性相关性,进而影响因素也有一定的差异。但目前已有研究中缺乏对水—能耦合关系中直接碳排放影响因素的分析。

因此,有必要将居民家庭水—能消费和直接、间接碳排放纳入统一的核算框架中,并分析其影响因素,为促进我国水—能协同管理,以及实现碳达峰、碳中和提供研究支撑。本研究基于居民家庭水—能消费行为问卷调查,获取家庭主要消费行为信息,核算不同消费行为的直接和间接碳排放量,通过多元回归模型识别影响不同家庭类型不同消费活动碳排放量的关键影响因素。

1 数据与方法 1.1 家庭水—能消费行为数据获取本研究所需居民家庭水—能消费行为信息通过问卷调查获得。2020年1—3月在北京市海淀区和通州区各发放居民家庭水—能消费行为调查问卷660份,共1320份。调查问卷包括三部分内容:第一部分为被访者个人和家庭基本信息,包括年龄、性别等个体属性,以及每月的水、电、天然气等费用;第二部分为被访者家庭主要用水、用能器具信息及洗澡、做饭、清洁、制冷供暖4类主要水—能消费行为,其中行为信息包括每类行为在不同季节的发生频率、时长、所用器具等,合计59种行为信息;第三部分调查了被访者在关于节能、节水方面的个人意识和意愿。

1.2 家庭各类消费行为的水、能消费量及碳排放量核算根据问卷调查获取的各类消费活动信息,通过参数法估算得到四大类消费活动的月度水、能消费量及碳排放量。本文以洗澡行为为例详细介绍了具体计算过程,其他行为的计算过程类似,仅对计算过程进行补充说明并列出了关键参数,文中不再赘述公式。

1.2.1 水、能消费量核算 1.2.1.1 洗澡行为洗澡常用热水器类型包括电热水器和燃气热水器,根据被访者家庭实际情况计算其洗澡行为的用电量或用气量。

(1) 用水量。洗澡行为用水量计算见公式(1)。

|

(1) |

其中,Wshower表示洗澡月用水量(m3/month);fshower表示该季节洗澡频次(次/month),通过问卷调查获得;tshower表示平均每次洗澡用时(分钟),通过问卷调查获得;qshower表示水龙头出水流量(m3/min),取0.005,通过市场调查获得,下文中除特殊说明外,数据均为市场调查获得。

(2) 用电量(电热水器)。使用电热水器的洗澡行为用电量计算见公式(2)。

|

(2) |

其中,Eshower表示洗澡月用电量[(kW·h)/month)];c表示水比热容[J/(kg·℃)],取值4.2×103;ΔT表示保温温差(℃),通过问卷调查获得;ρ表示水密度(kg/m3),取值为1;αpreservation表示电热水器是否24小时保温,是即为1,否取0,通过问卷调查获得;3600表示电力当量[kJ/(kW·h)],来自《中国能源统计年鉴2019》[23];Epreservation表示电热水器保温所需电量(kW·h);ηele表示电热水器的能量效率系数,取90%。

电热水器保温所需电量(Epreservation)计算公式(3)参考《 GB/T 20289—2006储水式电热水器》 [24]。

|

(3) |

其中,ε表示24 h固有能耗系数,取0.6,通过问卷调查获得;Q表示24 h固有能耗限定值,通过市场调查,热水器额定容量平均为60 L,取Q = 0.015C+ 0.8=1.7 (C为额定容量,L)。

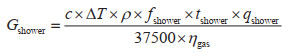

(3) 用气量(燃气热水器)。使用燃气水器的洗澡行为用气量计算见公式(4)。

|

(4) |

其中,Gshower表示洗澡月用气量(m3/month);37500表示燃气—能转换系数,即天然气低位发热量(kJ/m3),来自《中国能源统计年鉴2019》[23];ηgas表示燃气热水器的能量效率系数,取90%。

1.2.1.2 做饭、清洁、制冷供暖行为用水量、用电量和用气量核算本研究中做饭、清洁、制冷供暖行为的用水量、用电量和用气量关键计算参数及数据来源见表 1。

| 表 1 做饭、清洁、制冷供暖行为用水量、用电量和用气量核算参数清单 |

做饭行为包括烹饪、洗菜及洗碗。根据烹饪方式和器具类型,分别计算做饭用电量和用气量。洗菜行为依据被访者实际洗菜方式(流水洗和盆洗)进行计算。洗碗行为可分为手洗和机洗两种方式,对每种洗碗方式分别计算用水量和用电量(手洗洗碗方式用电量为0)。若洗菜和洗碗时使用热水清洗,则需额外计算热水加热所需的用电量(厨房用电热水器)或用气量(厨房用燃气热水器)。

清洁行为包括洗衣、扫地和拖地。洗衣行为有手洗和机洗两种类型,分别计算其用水量和用电量(手洗洗衣方式无用电量),其中机洗洗衣行为根据被访者填写的家庭常用洗衣机清洗模式(快洗、大件洗涤、普通洗涤等)进行用电量和用水量的核算。扫地和拖地行为根据被访者家庭是否使用电动清洁器具(如扫地机器人等)分别计算用水量和用电量。

1.2.1.3 人均用水量、用电量和用气量洗澡行为为个体行为,做饭、清洁和制冷供暖为家庭行为。为统一核算单位,本研究根据被访者提供的所在家庭人口数量进行折算,得到4种消费行为的总人均用水量(Wtotal)、用电量(Etotal)和用气量(Gtotal)。

以标准煤为统计单位,将用电量和用气量进行折算,可得到人均总能源消费量(Energy,单位kgce/月),计算见公式(5):

|

(5) |

其中,我国天然气折标准煤系数为1.215 kgce/m3,电力折标准煤系数为0.1229 kgce/(kW· h) [26]。

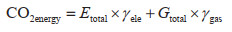

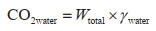

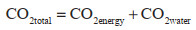

1.2.2 碳排放量核算本研究采用排放系数法核算居民家庭水—能消费带来的碳排放。碳排放量(CO2total)由两部分组成:①家庭用能带来的直接碳排放(CO2energy);②家庭用水所需的水资源生产和处理过程的能源投入带来的间接碳排放(CO2water)。计算见公式(6)~(8):

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

其中,γele表示电力碳排放系数[kgCO2/(kW·h)],取值0.9419kgCO2/(kW·h),来源于华北地区电网2019年区域电网碳排放因子[27];γgas表示天然气碳排放系数(kgCO2/m3),取值2.1622kgCO2/m3,来源于《省级温室气体清单编制指南》[28];γwater表示水资源生产和污水处理能源投入的碳排放系数。北京市自来水生产的单位能耗为0.283(kW·h)/m3[29],北京市污水处理过程单位能耗为0.58(kW·h)/m3[30],共0.863(kW·h)/m3,与电力碳排放系数相乘,得水资源生产和污水处理(不含管网输配)的碳排放系数0.8129kgCO2/m3。

1.3 家庭水、能消费及碳排放量影响因素分析方法 1.3.1 非参数检验根据核算结果中家庭碳排放量分布特征(如偏度指标),选用用水量及碳排放量平均值或中位数为分类依据,将被访者分为4类人群。通过克鲁斯卡尔-沃利斯非参数检验(K-W检验)方法分析4类人群的个体属性(如收入、年龄)及水—能消费行为(如洗澡频率)是否有显著性差异。

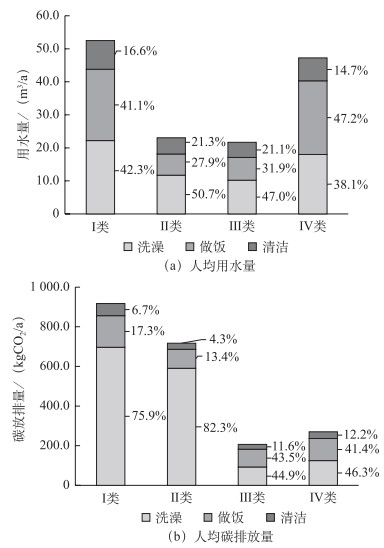

1.3.2 多元回归模型为探究行为因素与个体属性对年人均碳排放量的影响,建立多元回归模型,见公式(9):

|

(9) |

为消除异方差性,将因变量年人均碳排放量取对数处理。解释变量X1~Xn是个体属性(如收入、年龄)及水—能消费行为(如洗澡频率)等。得到的标准回归系数β1~βn可用于比较不同自变量对年人均碳排放量影响程度大小。

该研究将分别以4类人群和总体样本的洗澡、做饭、清洁用水相关总碳排放量作为因变量,与解释变量分别进行多元回归以分析不同活动碳排放的影响因素,以及这些影响因素在不同人群之间的差异。

2 居民家庭水—能消费及相关碳排放特征 2.1 居民家庭人均用水量、用电量、用气量和碳排放量季节特征及行为特征根据调查问卷中被访者记录的家庭月度总用水量(或用水费用)的平均值(中位数)进行折算,得到北京市居民家庭人均用水量、用电量、用气量和碳排放量分别为45.2m3/a(41.0m3/a)、882.3(kW·h)/a[798.7(kW·h)/a]、66.5m3/a(55.2m3/a)和1001.0kgCO2/a(920.0kgCO2/a)。洗澡、做饭、清洁、制冷供暖相关的人均用水量统计平均值(中位数)分别为15.9m3/a(13.2m3/a)、14.3m3/a(8.6m3/a)、6.5m3/a(5.1m3/a)、0.0m3/a(0.0m3/a);人均用电量统计平均值(中位数)分别为350.4(kW·h)/a[208.5(kW·h)/a]、39.9(kW·h)/a[27.2(kW·h)/a]、33.9(kW·h)/a[18.4(kW·h)/a]、108.3(kW·h)/a[81.0(kW·h)/a];人均用气量统计平均值(中位数)分别为18.8m3/a(0.0m3/a)、30.2m3/a(27.6m3/a)、0.7m3/a(0.2m3/a)、0.0m3/a(0.0m3/a);人均碳排放量统计平均值分别为383.6kgCO2/a(其中直接碳排放量为366.5kgCO2/a)、114.6kgCO2/a(其中直接碳排放量为104.5kgCO2/a)、38.6kgCO2/a(其中直接碳排放量为33.3kgCO2/a)、102.0kgCO2/a;人均碳排放量统计中位数分别为251.0kgCO2/a(其中直接碳排放量为230.9kgCO2/a)、102.2kgCO2/a(其中直接碳排放量为91.1kgCO2/a)、23.5kgCO2/a(其中直接碳排放量为18.4kgCO2/a)、76.3kgCO2/a。水—能耦合(指洗澡、做饭、清洁行为,下同)相关用水量平均值(中位数)为36.7m3/a(26.9m3/a),占全年总用水量的81.1%(65.6%);用电量平均值(中位数)为424.1(kW·h)/a[254.1(kW·h)/a],占全年总用电量的48.1%(31.8%);用气量平均值(中位数)为49.7m3/a(27.8m3/a),占全年总用电量的74.7%(50.4%);碳排放量平均值为536.7kgCO2/a(其中直接碳排放量为504.2kgCO2/a),占全年总碳排放量的53.6%;碳排放量中位数为376.7kgCO2/a(其中直接碳排放量为340.4kgCO2/a),占全年总碳排放量的40.1%。由于人均水—能—碳排放量差异较大,本研究使用中位数进行后续计算。

居民家庭水—能耦合总碳排放量中直接碳排放量比水资源生产和处理过程的间接碳排放量高10.7倍。该结论与已有研究[31]中城市水系统终端消费的用水能耗远高于水资源供给和处理的能耗一致。这一结果说明城市水、能资源协同管理需要重点关注消费端。

我国居民家庭人均水—能耦合直接碳排放量为340.4 kgCO2/a,比美国(245 kgCO2/a) [14]高38.9 %,比澳大利亚(470.9 kgCO2/a) [9]低27.7 %。尽管我国居民家庭水、能消费活动尚未达到欧美发达国家水平,但我国居民家庭人均水—能耦合直接碳排放量处于较高水平的一个重要原因是我国家庭能源结构依然以电力为主。以洗澡行为为例,案例地区洗澡热水器中54.1 % 为电热水器,而美国仅为8.6 %[14]、澳大利亚为14.3 %[9]。因此,我国降低居民家庭碳排放量的一个重要措施就是推广清洁能源,如天然气等清洁的非再生能源和水能、风能、太阳能等清洁的可再生能源。

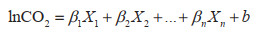

各消费行为分季节用水量、用电量、用气量和碳排放量见图 1。夏季人均用水量、用电量和碳排放量最高,分别达4.3 m3/month、85.6(kW· h) /month和92.2 kgCO2/month;冬季和春秋季人均用水量和用电量基本相同,分别比夏季低16.3 % 和19.2 %;冬季人均用气量最高,达6.7 m3/month;春秋季用气量和碳排放量最低,仅为5.1 m3/month和80.0 kgCO2/month,用气量比冬季低24.5 %,碳排放量比夏季低14.3 %。

|

图 1 分季节居民家庭主要消费行为人均用水量、用电量、用气量和碳排放量 |

从各消费行为用水量占比来看,洗澡和做饭占比最高,达65 % 以上,夏季洗澡频次和洗衣频次增加,进而导致其用水量增大。冬季和春秋季用电量中4类主要的消费行为用电量仅为50 % 左右,其中洗澡用电量最高,占比38 %~41 %。夏季制冷用电量激增至30.2(kW· h) /month,制冷用电量占月用电量总量的35 %。用气量中冬季最高,主要由本研究中未考虑的其他行为导致,如冬季洗手用温热水带来的天然气使用量等。冬季和春秋季碳排放量以洗澡和其他行为为主,分别占比达35 % 和42 % 以上,夏季空调碳排放量增加,占比达31 %。

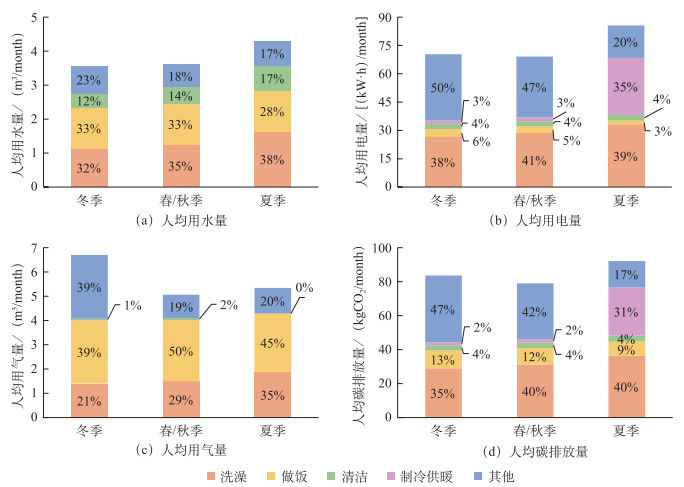

2.2 不同居民类型的人均用水量与碳排放量差异分析家庭人均用水量与水—能耦合相关碳排放量高度相关,二者的相关系数达为0.4(显著性水平为0.01)。被调查的1320份样本年人均用水量为7.3~175 m3,年人均碳排放量为63.7~2715.3 kg/CO2,根据数据偏度统计值(分别为2.5和1.2),选用中位数(即人均用水量30.6 m3/a和水—能耦合相关人均碳排放量411.7 kgCO2/a)为划分依据较为合理。被调查者分为4类居民:高用水—高碳排放(Ⅰ类)、低用水—高碳排放(Ⅱ类)、低用水—低碳排放(Ⅲ类)、高用水—低碳排放(Ⅳ类),见图 2。

|

图 2 不同人群人均用水量和水—能耦合相关碳排放量 |

对这4类居民对应的消费行为信息和个体属性进行组间K-W检验,显著性水平小于0.05,表明这4类居民的消费行为和个体属性的分布具有统计学差异。

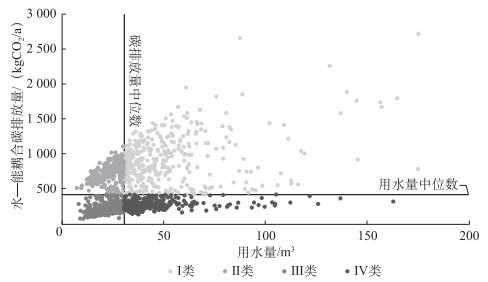

进一步分析这4类居民分行为的用水量和碳排量特征,结果见图 3。对于用水量较高的Ⅰ类和Ⅳ类居民而言,从绝对量来看,其洗澡和做饭用水量显著高于Ⅱ类和Ⅲ类居民;从用水量占比来看,Ⅰ类和Ⅳ类居民洗澡和做饭各占40 % 左右,而Ⅱ类和Ⅲ类居民洗澡占比在50 % 左右,做饭占比仅为30 % 左右。对于碳排放量较高的Ⅰ类和Ⅱ类居民,其洗澡碳排放量占比达75 % 以上,显著高于其他居民。

|

图 3 不同居民类型的人均用水量和碳排放量构成 |

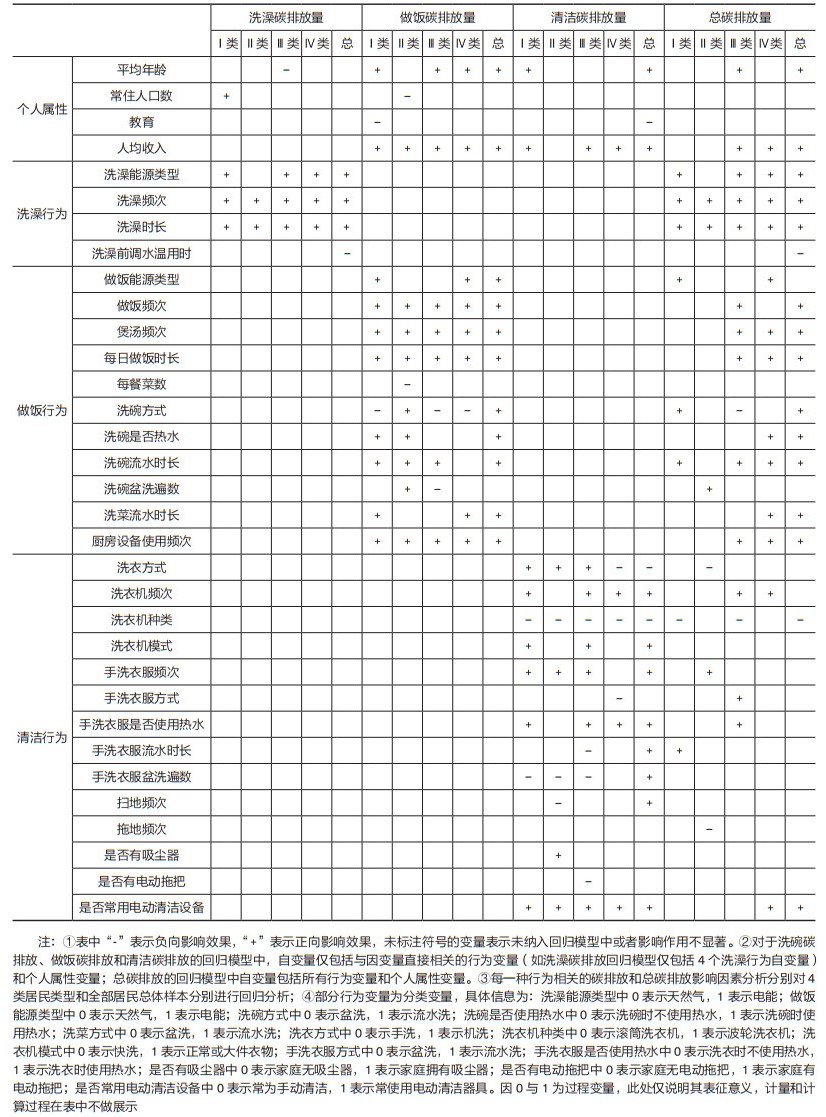

通过多元线性回归方法判断4类人群以及总样本中各消费行为的碳排放量和总碳排放量的影响因素,回归模型拟合效果较好(除Ⅱ类居民洗澡行为碳排放影响因素回归模型外,其他各模型R2均大于0.54)。本研究选用标准化回归系数用于比较各影响因素对碳排放量的相对作用大小,具体结果见表 2。个人属性变量中的家庭女性比例、洗菜方式和洗菜盆洗遍数这三个变量在所有回归模型中均不显著,后续研究中不考虑。

| 表 2 不同属性居民消费行为产生的碳排放量及影响因素 |

对洗澡行为碳排放而言,洗澡能源类型的影响较大,回归系数为正,说明使用电能的洗澡行为碳排放更高。洗澡前调水温用时对不同居民类型的洗澡碳排放无显著影响,但对总样本的洗澡碳排放有较弱的正向影响,即用时越长,洗澡碳排放量越高。

对于做饭碳排放而言,做饭频次的影响作用最大,其次为每日做饭时长、煲汤频次和厨房设备使用频次。洗碗方式和盆洗洗碗遍数对不同居民类型做饭碳排量的影响效果不同。具体而言,洗碗方式对Ⅰ和Ⅲ类居民的洗碗碳排放为负向影响,而对Ⅱ和Ⅳ类居民的洗碗碳排放为正向影响,即Ⅰ和Ⅲ类居民中流水洗碗比盆洗洗碗碳排放量更低,Ⅱ和Ⅳ类居民中盆洗洗碗比流水洗碗碳排放量更低。盆洗洗碗遍数仅对Ⅱ和Ⅲ类居民的做饭碳排放有显著影响,且对Ⅱ类居民为正向影响,即盆洗洗碗遍数越多碳排放量越高,而对Ⅲ类为负向影响。

对于清洁碳排放而言,各洗衣相关行为变量在不同居民类型中的影响关系基本同向。洗衣机洗衣方式、洗衣机使用频次、洗衣模式(正常\大件衣服清洗模式)、手洗衣服频次、手洗衣服时使用热水、是否常用电动清洁设备对碳排放有正向影响,其中洗衣机使用频次、是否常用电动清洁设备对清洁碳排量的影响较大。洗衣机种类、手洗衣服方式、流水洗衣服时长、盆洗洗衣服遍数、扫地频次对清洁碳排放为负向影响。

居民总碳排放量的影响因素分析结果显示,洗澡行为相关变量对总碳排放量的影响作用高于做饭和清洁行为。

4 结论与建议本研究以北京市海淀区和通州区1320份居民家庭水—能消费行为调查问卷为样本,采用参数估算方法,核算了家庭洗澡、做饭、清洁、制冷供暖4类主要水—能消费行为的人均用水量、用电量、用气量和碳排放量。运用统计检验和回归分析方法对依据人均总用水量和碳排放量将被访者划分的4类人群分析了不同人均的主要消费行为、碳排放特征和影响因素。

研究结果显示,北京市居民家庭水—能耦合行为人均用水量为26.9 m3/a,占全年总用水量的65.6 %;人均用电量为254.4(kW· h) /a,占全年总用电量的31.8 %;人均用气量为27.8 m3/a,占全年总用电量的50.4 %;人均碳排放量为376.7 kgCO2/a,占全年总碳排放量的40.1 %。从季节来看,夏季人均用水量、用电量和碳排放量最高;从消费行为来看,洗澡和做饭用水占比最高,冬季洗澡用电占比最高,夏季制冷用电占比最高。冬季和春秋季碳排放量以洗澡和其他行为为主,占比分别达35 % 和42 % 以上,夏季空调碳排放量增加,占比达31 %。

按照用水量和水—能相关碳排放量的中位数进行划分的4类居民的消费行为和个体属性的分布具有统计学差异。高用水量人群的洗澡和做饭行为的用水量绝对量和占比均较高,高碳排放人群的洗澡碳排放绝对量和占比均较高。从影响因素来看,洗澡行为变量对总碳排放量的影响作用高于做饭和清洁行为。从消费行为分类型的影响因素分析来看,洗澡能源类型对洗澡碳排放影响较大;做饭频次这一变量对做饭碳排量的影响作用较大,洗衣机使用频次对清洁碳排量的影响较大。

本研究结果表明,城市水、能、碳排放管理中应重点关注居民家庭消费行为,特别是水—能耦合行为及相应的碳排放。此外,减少洗澡和空调制冷两类行为的能耗强度和碳排放强度是实现家庭节能减排的优先领域。通过与美国、澳大利亚等发达国家比较,发现我国居民家庭碳排放较高的一个重要原因是我国能源消费以电能为主,天然气使用比例较低。因此,我国居民家庭实现碳减排的一个重要途径是提高清洁能源占比。

此外,本研究显示,从水—能耦合关系和碳排放角度来看,居民家庭存在较大差异,因此在宣传节能降耗和碳减排时应当对不同居民类型提供有针对性的建议,切实高效地推广低碳环保消费行为。

| [1] |

WANG C Y, LIN L, OLSSON G, et al. The scope and understanding of the water-electricity nexus[J]. Resources, conservation and recycling, 2019, 150: 104453. DOI:10.1016/j.resconrec.2019.104453 |

| [2] |

SANDERS K T, WEBBER M E. Evaluating the energy consumed for water use in the United States[J]. Environmental research letters, 2012, 7(3): 034034. DOI:10.1088/1748-9326/7/3/034034 |

| [3] |

JIANG S, WANG J H, ZHAO Y, et al. Residential water and energy nexus for conservation and management: A case study of Tianjin[J]. International journal of hydrogen energy, 2016, 41(35): 15919-15929. DOI:10.1016/j.ijhydene.2016.04.181 |

| [4] |

曾静静, 张志强, 曲建升, 等. 家庭碳排放计算方法分析评价[J]. 地理科学进展, 2012, 31(10): 1341-1352. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.10.012 |

| [5] |

US EIA. International Energy Outlook 2020[EB/OL]. [2021-05-13]. https://www.eia.gov/outlooks/ieo/index.php.

|

| [6] |

OECD. OECD environmental outlook to 2050: the conse-quences of inaction[EB/OL] [2021-05-11]. https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/waterchapteroftheoecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm.

|

| [7] |

联合国. 即刻行动-事实和数据[EB/OL]. [2021-05-06]. https://www.un.org/zh/actnow/facts-and-figures.

|

| [8] |

GUAN D B, HUBACEK K, WEBER C L, et al. The drivers of Chinese CO2 emissions from 1980 to 2030[J]. Global environmental change, 2008, 18(4): 626-634. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2008.08.001 |

| [9] |

BINKS A N, KENWAY S J, LANT P A, et al. Understanding Australian household water-related energy use and identifying physical and human characteristics of major end uses[J]. Journal of cleaner production, 2016, 135: 892-906. DOI:10.1016/j.jclepro.2016.06.091 |

| [10] |

ZHUGE C X, YU M, WANG C Y, et al. An agent-based spatiotemporal integrated approach to simulating in-home water and related energy use behaviour: A test case of Beijing, China[J]. Science of the total environment, 2020, 708: 135086. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.135086 |

| [11] |

潘文祥. 城市家庭生活用水特征与过程精细化模拟研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2017.

|

| [12] |

廖华, 武敬文. 家庭生活用能调查方案的国际比较及启示[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2019, 21(5): 11-18. |

| [13] |

杨琪. 城市居民家庭生活用水过程中的能耗分析——以兰州城区为例[D]. 兰州: 西北师范大学, 2014.

|

| [14] |

ESCRIVA-BOU A, LUND J R, PULIDO-VELAZQUEZ M. Modeling residential water and related energy, carbon footprint and costs in California[J]. Environmental science and policy, 2015, 50: 270-281. DOI:10.1016/j.envsci.2015.03.005 |

| [15] |

张小洪, 彭小龙, 全庞羽, 等. 家庭生活用能对二氧化碳排放的影响分析[J]. 资源科学, 2011, 33(9): 1668-1673. |

| [16] |

余娇. 基于"水-能-碳"关联的郑州市水系统碳排放研究[D]. 郑州: 华北水利水电大学, 2020.

|

| [17] |

赵卫华. 居民家庭用水量影响因素的实证分析——基于北京市居民用水行为的调查数据考察[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(4): 137-142. |

| [18] |

沈恬, 陈远生, 杨琪. 城市家庭用水能耗强度及其影响因素分析[J]. 资源科学, 2015, 37(4): 744-753. |

| [19] |

石红旺, 赵勇, 屈吉鸿, 等. 天津市城市居民用水行为调查及影响因素识别[J]. 水电能源科学, 2015, 33(6): 143-147. |

| [20] |

姚莎莎. 中国省区居民生活用能碳排放的差异及其影响因素研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.

|

| [21] |

荣培君, 张丽君, 杨群涛, 等. 中小城市家庭生活用能碳排放空间分异——以开封市为例[J]. 地理研究, 2016, 35(8): 1495-1509. |

| [22] |

林人财, 齐艳冰, 范海燕, 等. 北京市居民家庭生活用水调查分析——以通州区为例[J]. 北京水务, 2020(5): 14-18. |

| [23] |

国家统计局能源统计司. 中国能源统计年鉴-2019[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020.

|

| [24] |

中国轻工业联合会. GB/T 20289-2006储水式电热水器[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

|

| [25] |

国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司, 水利部水资源司, 工业和信息化部节能与综合利用司. GB 12021.4-2013电动洗衣机能效水效限定值及等级[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.

|

| [26] |

国家统计局能源统计司. 中国能源统计年鉴-2012[M]. 北京: 中国统计出版社, 2012.

|

| [27] |

国家发展改革委应对气候变化司. 2019中国区域电网基准线排放因子[EB]. 2019.

|

| [28] |

国家发展改革委应对气候变化司. 省级温室气体清单编制指南[R]. 2011.

|

| [29] |

北京市自来水集团. 北京市自来水集团2019年社会责任报告[EB/OL]. [2020-12-07]. https://www.bjwatergroup.com.cn/#/waterSupply/1/157.

|

| [30] |

ZHANG J B, SHAO Y T, WANG H C, et al. Current operation state of wastewater treatment plants in urban China[J]. Environmental research, 2021, 195: 110843. DOI:10.1016/j.envres.2021.110843 |

| [31] |

LEE M, KELLER A A, CHIANG P C, et al. Water-energy nexus for urban water systems: A comparative review on energy intensity and environmental impacts in relation to global water risks[J]. Applied energy, 2017, 205: 589-601. DOI:10.1016/j.apenergy.2017.08.002 |

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13