2. 郑州大学商学院, 河南郑州 450000;

3. 清华大学公共管理学院, 北京 100871

2. Business School of Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, China;

3. School of Public Policy & Management, Tsinghua University, Beijing 100871, China

生态环境问题突出,污染治理难度大,是我国当前亟须解决的一项重大命题。鉴于技术进步是提高能效、减少排放、改善环境的关键因素和重要手段[1, 2],我国相继出台了有关政策,在打好污染防治攻坚战中提出了明确要求和安排,不断强化科技支撑作用,推动技术创新,增加科技投入,促进环境质量改善。虽然以上关于污染控制的措施已取得一定效果,但我国环境问题依然比较严重。有数据显示,2019年全国337个地级及以上城市中,180个城市环境空气质量超标,占53.4%[3];中国在2020年全球环境绩效指标排名中,以37.3分位居第120位,排名较为落后。

鉴于依然严峻的环境形势,学者们开始全面反思和进一步探讨技术与环境效应的关系。刘亦文等[4]和Berkhout[5]的研究发现通过改进技术这一手段来提高资源利用效率并解决环境污染问题往往达不到预期效果,其中一个重要原因就是回弹效应的存在。环境回弹效应(Environmental Rebound Effect,ERE)是指经济机制中效率提升所带来的预期环境改善与实际环境改善之间的差额,即“收回”(taken-back)的改善量[6]。也就是说由于环境回弹效应的存在,技术进步对治污效率的提高作用可能被部分抵消了。

因此,厘清ERE的发生机理,科学地测度ERE,是环境治理效果评估和政府决策辅助的重要命题。基于此,本文从环境经济学的视角,在David Font Vivanco等[6]开发的分析回弹效应的通用框架基础上,首先深入探究了技术进步触发的ERE的基本原理及路径;其次,基于Sequential Malmquist-Luenberger(SML)指数全要素生产率模型估计了纯技术进步对经济产出的贡献,构造了ERE的测算公式,并利用1999—2017年中国能源环境经济数据对我国30个省份①的环境回弹效应进行测度;最后,为深入了解环境回弹效应的区域异质性特征,本文引入了空间分析方法对中国省域环境回弹效应的空间分布结构和集聚特征等进行了刻画。

① 考虑到数据的可获得性,西藏及港、澳、台地区除外。

1 文献综述回弹效应最初源于“杰文斯悖论” [7],后被广泛应用于能源经济领域。由于回弹效应有强大的理论分析适用性,近年来回弹效应也逐渐被应用到环境问题的研究上。其中,Goedkoop[8]认为ERE是指世界环境负荷的增加,它是生态和经济两方面功能实现优化的间接结果,这一概念提供了一种更为全面的回弹效应观点。Spielmann等[9]将ERE定义为系统环境性能的变化。Murray[10]将其定义为抵消消耗量所产生的能量、资源或外部性的数量,表示为不抵消消耗量的潜在减少量的百分比。

显然,对于ERE的存在性,即“有没有”的问题,学界是达成共识的。而对于ERE的内涵、机理、理论分析框架的讨论则依然在进行中。理论上来讲,ERE与能源经济学的基本假设是一致的,即技术进步所带来的产品效率变化(如提供能源服务的能源效率)可以通过消费行为变化和生产要素投入等活动带来总需求的变化。但ERE的概念是广义的,它既涵盖了能源和与能源相关的排放以及更广泛的环境问题,又扩展了回弹效应框架,使其更具有环境评估能力[6]。比如,ERE的观点使得技术创新从解决单一环境问题(提高能源效率以减少石油消耗)逐步转向能够同时处理多个问题(减缓全球变暖、城市空气污染,减少噪声等)上来[11]。正因为此,也使得ERE的发生机理依然存在争议。传统能源回弹效应中价格机制(触发消费和生产行为变化的根本原因)是核心[12],但在ERE中,引发消费和生产行为变化的原因不仅有能源要素价格变动,还有消费和生产主体对于时间、空间的感知变化等社会和文化方面的原因[13],这同样也为ERE的测度带来了挑战。

因此,对于ERE的测度逐渐成为研究焦点。在已有研究中,主要是基于工业生态学、生态经济学等视角,以生命周期分析法(Life Cycle Analysis,LCA)为主要测度模型开发的思路,并应用于不同产品、产业或领域。例如,Vivanco等分别利用生命周期评价来量化技术进步变化带来的环境回弹效应值[14, 15]。虽然生命周期评价为环境回弹效应的研究提供了多维度和生命周期视角,具有重要的价值[16]。但是,LCA的最主要缺陷在于“系统边界”的确定,即同样的观测对象,如果生命周期的选取标准不同,其结果也会发生较大的变化。Weber等[17]曾指出虽然已有机构开始设计标准的LCA评估流程,但是它们也始终未能为科学地界定系统边界、数据收集和设置参数做出统一指导。此外,传统的生命周期评价仍侧重于对单个产品或产业的评价,对于宏观环境回弹的测算存在一定的局限性。

近些年,也有学者尝试用经济学的分析方法来讨论ERE。Runar Brännlun等[18]研究表明技术进步带来的能源效率提高对二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物的排放有回弹效应。Wu等[19]、Yang等[20]从宏观经济的角度出发,定量评价了技术进步与碳排放之间的关系,揭示了中国碳排放的回弹效应。查冬兰[21]等用CGE模式估计了中国二氧化碳排放的反弹效应值,发现当煤炭、石油和电力利用效率分别提高4% 后,主要部门的碳排放分别减少0.98%、0.44% 和1.9%。

总的来说,现有的研究大多是从宏观经济视角出发,且主要是相关性分析,以间接揭示ERE的存在。关于中国环境回弹效应的定量测度中,也主要侧重于碳排放,并不能对广义环境治理效果进行评估。由于以往学者大多直接采用能源回弹效应的理论框架,这使得当前国内已有研究中对于ERE的内涵及机制解释较为模糊,导致结果的可比性、政策含义较不明显。此外,在环境回弹效应的测度方法上也还存在较大的改进空间。基于此,本文拟从两个方面进行探索性深入研究:理论层面,从回弹效应的一般框架出发,分析ERE的发生机理,构建ERE理论框架,厘清ERE测度方法和测度指标选取的基本要求,从而提高ERE理论的可推广性;实证层面,技术进步效应的估计值是测度ERE的关键,本文基于SML指数全要素生产率模型估计技术进步效应,避免技术回归现象从而提高ERE测度结果的准确性、可比性。

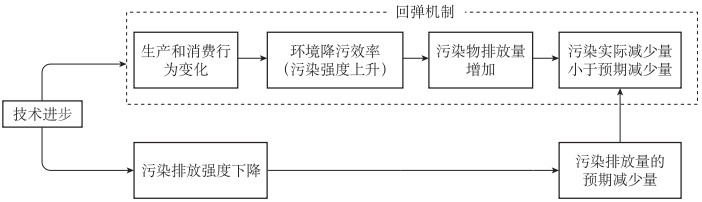

2 理论模型及测算方法 2.1 环境回弹效应的理论模型David Font Vivanco等[6]通过对能源经济领域的经典能源回弹效应及其在其他领域的拓展研究进行深入回顾,提出了“回弹效应”分析的一般框架。他将回弹效应的定义分解为四个要素:①技术(效率)变化(回弹触发);②由技术驱动(回弹驱动因素)的生产和消费要素变化;③将回弹驱动因素的变化转化为需求变化的经济机制(回弹机制);④表示需求变化的经济和环境指标(回弹测度指标)。基于此框架,本文构建如图 1所示的ERE的理论框架,分别刻画了ERE的关键因素及其相互关系。

|

图 1 ERE的理论框架 |

其中,ERE框架下的“技术(效率)变化”,与能源经济学、生态经济学中对“效率”的定义不同。ERE框架下的“技术(效率)变化”应当既包含促进经济产出增长的物质资本要素的技术进步,又包括用于消除或减少污染物排放的技术进步。本文将其定义为“经济整体技术进步对环境降污效率的变化”,环境降污效率是涵盖性概念,这里用“污染排放强度”表示。但由于ERE视角下,回弹驱动因素不能具象至于价格、收入或生产要素的经济因素,环境污染是这些经济因素的后果,并非经济因素的本身。因此,能准确解释“环境降污效率变化”的因果机制尚不清楚。但正如De Haan[22]指出的“回弹效应的定义本身不应该出现价格信号,而只是建立在能源效率变化引起的能源需求变化的基础上”,本文建议ERE的定义也不宜强调价格信号的作用,只需要突出“环境降污效率(污染强度)变化引起的环境污染变化”即可。只要能够准确测度出技术进步对经济产出(包含污染要素)的贡献,那么就可以认为该技术进步效应能通过环境降污效率机制“触发”环境回弹,即便不能直接观测到这个效率机制内部的因果。如图 1所示,本文将ERE的回弹机制简单概括为因技术进步引发经济系统内生产和消费行为变化所导致的环境降污效率(污染排放强度)变化与生产和消费行为不变时环境降污效率(预期污染排放强度)变化不一致。

经典的回弹效应指标是根据DPSIR(Drive、Pressure、State、Impact and Response)框架[23]定义的“驱动力指标”——例如能源消耗表征,而环境回弹效应的观点则以“压力”指标——例如二氧化碳、污染物等来表征。虽然不同学者会选择不同的回弹指标,但该指标必须与回弹触发的技术(效率)变化保持内在一致,能够解释回弹效应的后果。本文将环境回弹效应的后果定义为环境污染物的变化,因此构建了包含污染要素的非期望产出全要素模型,以此估计包含了环境因素的经济产出中技术进步的贡献。

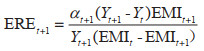

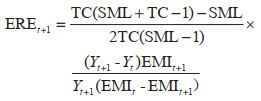

假设T时期经济产出为Yt,对应系统污染物EMt,环境污染排放强度为EMIt。T时期至T +1时期,经济系统中技术得到改进(技术进步),使得经济产出变化为Yt +1,对应系统污染物EMt +1,环境污染排放强度为EMIt +1。基于前文对ERE理论内涵的介绍,可构建环境回弹效应的测算公式。

|

(1) |

其中,αt +1表示第t +1年的技术进步贡献率;Yt表示第t年的经济产出;EMIt +1表示第t +1年的污染排放强度。αt+1(Yt+1-Yt)表示由技术进步引起的经济增量;αt+1(Yt+1-Yt)EMIt +1表示由技术进步引起的污染物排放增加量。Yt+1(EMIt-EMIt +1)表示由污染强度变动引起的污染排放的减少量。EREt +1表示第t +1年的环境回弹效应,是由技术进步引起的污染物排放的增加量与由污染强度变动引起的污染排放的减少量之间的比率。

2.2 环境回弹效应的测度根据上文分析,如何在ERE框架下准确估计技术进步对经济增长的贡献率,是测度ERE的关键。这里关键步骤为:构建包含环境污染的非期望产出全要素生产率,用以刻画经济系统的环境—经济技术效率;将技术进步对经济产出的贡献从全要素生产率中分离出来,即估计技术(效率)变化,并将其代入公式(1)以形成ERE的测度公式。

首先,目前主流的全要素生产效率核算模型主要包括参数与非参数两类,多数文章对两者的区别和优劣进行解析[24, 25],本文不再赘述。本文选择非参数估计法,主要考虑ERE是多投入多产出经济系统的现象,因此不宜采用随机前沿函数设定的参数法。其次,估算纯技术效应变动需要对全要素生产率进行分解,主流使用方法主要是指数分解法。其中,应用最广泛的是Malmquist-Luenberger(ML)指数。ML指数考虑了非期望产出,比如水污染、空气污染、固体废弃物污染等。因此,该方法被广泛应用于环境和能源领域的技术进步贡献率测算中[26]。但ML指数忽视了技术进步的本质属性,因为从宏观角度来讲,技术总是进步的,至少不会后退,但是ML指数在应用过程中可能会测算出技术存在倒退的现象[26, 27]。

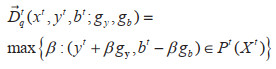

因此,Oh和Heshmati[28]结合连续顺序引用生产集概念和方向距离函数(Directional Distance Function,DDF)概念改进了传统的ML指数,提出了SML指数。SML指数法对于数据的要求比较宽松,只考虑投入产出的数量而不考虑价格因素。由于ERE框架下的回弹机制无法直接体现价格因素,因而SML指数法更适用于对环境回弹效应的分析。它将全要素生产率分解为技术进步效应和效率变化效应,能够更准确地测算出技术进步对于经济增长的贡献率,也被广泛应用于测算考虑环境约束下各领域的生产效率变化[29, 30]。具体测度模型如下:

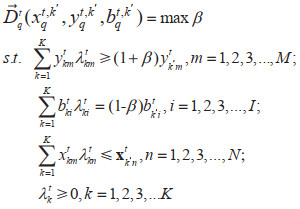

在考虑环境约束的条件下,利用SML指数测算1999—2017年我国30个省份的技术进步率。SML指数模型的方向性距离函数[31]被定义为

|

(2) |

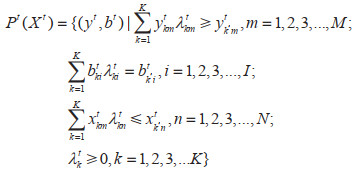

其中,生产可能集Pt(Xt) 为

|

(3) |

它假设每个决策单元(各省份)使用N种投入x= (x1, x2, ..., xN)∈R+N,得到M种期望产出y= (y1, y2, ..., yM)∈ R+M和I种非期望产出b= (b1, b2, ..., bI)∈R+I。此外,时期为t= 1, 2…T,决策单元为k =1, 2 … K。yt(M×Κ)表示期望产出矩阵,xt(N×K)表示投入矩阵,bt(I×Κ)表示非期望产出,λt(1×Κ)表示各变量的权重矩阵。

为了计算和分解t到t +1期的SML指标值,需要计算四个DDF的值。

|

(4) |

不同期DDF可类比同期表达式,t变为t+1。

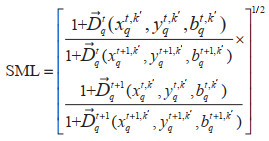

则,决策单元k从t到t +1期的SML可以表示为[28]

|

(5) |

采用方向距离函数可以将SML指数分解为两部分效应:技术变化效应(Technology Change Effect,TC)和效率变化效应(Efficiency Change Effect,EC)。最终,可将技术变化效应从全要素生产率中分解出来。即

|

(6) |

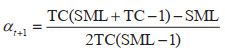

则(6)式可写为SML=EC TC ×。这里需注意,TC和EC也是评价指标,仅能表示方向,不能表示程度。需要进一步利用TC估计技术进步对经济增长的唯一贡献率,消除投入规模对经济增长的贡献。本文借鉴Wu[19]对估计技术进步贡献率的方法,将技术进步对经济增长的贡献率αt+1定义为

|

(7) |

结合公式(7),环境回弹效应的测度公式(1)可被表示为,

|

(8) |

本文利用1999—2018年相关指标数据对中国30个省、自治区和直辖市的环境回弹效应进行测算。数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》 《中国能源统计年鉴》及各省份统计年鉴。其中不同指标的定义如下:

(1)资本存量K(亿元):本文参考单豪杰[32]构建的资本存量的计算方法,利用永续盘存法计算1952—2017年30个省份的资本存量。

(2)人力资本L(万人):采用历年各省份年末从业人数作为劳动力投入量。

(3)能源消费量E(万吨标准煤):采用各省份能源消耗总量作为能源投入变量。

(4)期望产出G(亿元):期望产出用各省份国内生产总值(GDP)表示,以1990年的不变价格进行计算。

(5)非期望产出(万吨):用各省份生产过程中产生的环境污染物表示,本文选取废水排放量、二氧化硫排放量、一般固体废物产生量、粉尘(烟尘)排放量四个指标(包括工业和生活)。由于DEA(Data Envelopment Analysis)模型是一种数据驱动模型,投入产出的指标数量不宜过多。本文借鉴刘亦文等[4]的处理方法,将30个省份每年各污染物的排放量指标作为基础变量,对其标准化处理后,运用熵权法确定各个变量所占的权重,进而求出各省份每年的污染物排放水平。

(6)污染排放强度EMI(吨/亿元):污染排放强度指各省份单位产值的污染排放量,即各省份每年污染物排放水平与所对应的实际GDP的比值。

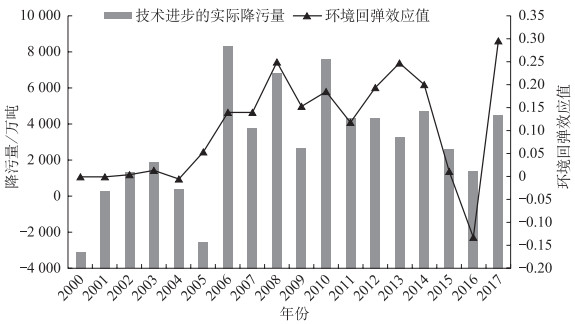

3 结果与分析 3.1 省际环境回弹效应的时序演变特征分析根据公式(8)可得到2000—2017年30个省、自治区、直辖市的环境回弹效应值,图 2显示了全国环境回弹效应值和技术进步带来的实际降污量。

|

图 2 2000—2017年全国环境回弹效应均值及技术进步的实际降污量均值 |

从全国平均水平来看,各省份ERE均值集中在-13.23% ~ 29.63%。除去2016年异常值外,样本期内中国ERE均值集中在0~ 30%,与胡宗义、张丽娜[36]研究结果40% ~ 90% 存在较大差异,这可能与他们采用参数法构建全要素生产率模型有关,经济投入产出实物量的价格因素比较敏感,而实证数据又未能解决这一问题,因此导致结果有偏。Yang等[20]的结果10%~ 60% 也差距较大,主要原因在于Yang等[20]直接将TC当作技术进步贡献计入模型,而未进行进一步的处理和变换,导致结果被高估。Wu等[19]对中国宏观经济的碳排放回弹效应进行估计,结果在7.4% ~ 43.4%。碳排放强度指标也可以作为衡量经济生产和消费活动的环境后果,但其毕竟仅能代表“能源”投入后果,其ERE的真实发生机制较之本文更为复杂,因此结论推广有限。诚然,本文的测度结果也有待其他学者进一步检验。

本文测度结果显示,在样本期内中国的整体环境污染物排放的回弹效应均值为0.1042,这表明技术进步带来的环境污染减少量的10.42% 被削减了,真正依靠技术进步实现的降污量仅为2932万吨,实际降污率仅为65.74%。技术进步削减污染量在“十一五”“十二五”时期较大,这与现实比较吻合。“九五”“十五”初期,技术进步技术几乎没有削减污染量,这也与这一时期“重发展、轻治理”的理念有关。

从2000—2017年中国环境回弹效应的演变特征来看,环境回弹效应主要出现在经济产出和环境污染脱钩过渡阶段。从图 2中可以看出,“十一五”和“十二五”前期,技术削减污染物排放量较大,环境回弹效应也很大,这表明“边发展、边治理”的思路使得技术进步对污染排放的降低作用被产出扩张引发的污染增加所抵消。“十二五”中后期,2014— 2016年环境回弹效应出现较大幅度降低,这可以解释为“十二五”时期污染治理成为核心政策关切,完成环境改善目标成为地方政府的首要考量。各种措施多管齐下,粗放生产方式转变效果显著,虽然技术进步削减的污染物排放量较之前有所下降,但是技术进步刺激的产出扩张并没有带来更多的污染。至于2016年环境回弹效应出现负值,虽然理论上表明该时期存在过度储存效应,即实际减排量远大于预期技术减排量,但一个可能的解释是,行政干预的节能减排行为,即“拉闸限电”“强制关停”等措施导致经济体技术水平改进未能体现到真实的增长中,而这部分作用的污染物减排量又在模型中被核算。这可能也是2017年大幅反弹的一个解释。

图 3描述了2000—2017年各省份环境回弹效应值和技术进步贡献率的年均值,根据省际平均值划分为四个象限。在第一象限中,江苏、山东、浙江、湖北、北京的环境回弹效应和技术进步率均较高。第二象限内,内蒙古的技术进步率较低但环境回弹效应较高。第三象限内,四川、福建、天津等省份的环境回弹效应和技术进步率均较低。此外,考虑到各个省份的经济发展水平、技术进步与环境回弹效应存在复杂关系,经济强省(区、市)、技术水平高的地区,环境回弹效应有像江苏这种较高的,也有像广东这种较低的。这表明经济发展方式对于环境回弹效应的影响十分重要。此外,在研究期内,各省份环境回弹效应值与技术进步有一定程度的相关性,但两者之间并不是完全同步变化的,技术进步效应对环境回弹效应的影响存在一定程度的滞后作用,且区域差异明显。

|

图 3 2000—2017年中国各省份环境污染回弹效应值和技术进步贡献率(均值) |

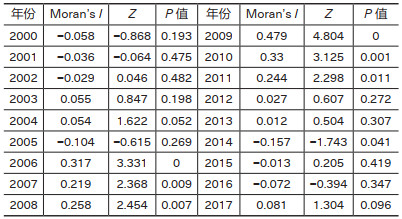

根据时序演变的特征分析,已初步识别出ERE存在显著的区域差异,并与经济发展水平、发展模式相关。区域经济学理论表明,经济发展的空间不平衡,要素流动会使得区域发展在地理上呈现出经济集聚的特征。那么,ERE是否也存在空间集聚的特征?这里我们基于空间计量经济学中莫兰指数(Moran’s I)从空间分析的视角来揭示。其中Moran’s I的测度公式详见于Lesage等[34]的研究。运用GeoDa软件基于邻接Rook空间权重矩阵计算30个省份环境回弹效应的全局自相关Moran’s I指数及其Z统计量、显著水平P值,结果如表 1所示。

| 表 1 2000—2017年各省份环境回弹效应的全局Moran’s I统计量 |

从表 1可以发现:样本期内,仅2006—2011年全局Moran’s I指数均为正值,Z值均大于1.65,P值均小于0.01(达到99% 的置信度),这表明该阶段各省份环境回弹效应存在显著的全局空间正相关特征。即这一时期,各省份ERE发展不平衡,存在显著的空间集聚特征。这表明此一阶段,ERE与周边地区的环境回弹效应状况紧密联系,地区辐射和共轭作用十分突出。一个可行的解释是,技术进步的溢出效应在此一阶段显著地促进了不同省份ERE的趋同。这一时期正好是“十一五”“十二五”时期,加大技术治污是这一阶段共同的发展理念。而其他年份的Moran’s I指数都是略大于或小于0,P值均大于0.10,这表明,统计上不能识别出整体的空间集聚特征,可以判定为ERE空间不存在显著的空间异质性。这一时期的空间差异还需要进一步从局部区域或各地区内部寻找解释。

进一步结合Moran散点图和局部Moran’s I指数的LISA(Local indicators of Spatial association)集聚特征对各省份的局部相关性进行研究,其中2000、2005年、2010年、2017年年各省份ERE在5%(及以下)显著水平上的LISA集聚结果如表 2所示。

| 表 2 30个省份在2000年、2005年、2010年、2017年ERE的LISA集聚结果 |

可以看出,局部存在显著的空间相关性。2000年,局部集聚特征表现为京津冀地区形成以河北为中心的低高空心区,山东出现低值萧索区,北京和山西出现高低孤立区;局部溢出关系规律性不强。2005年,江西和福建出现局部低值萧索区,这表明两地的环境回弹效应显著低于全国其他地区。2010年,局部集聚特征明显,东部地区,江苏、山东成为高值集簇区,中部地区安徽成为低高空心区,西部地区甘肃、四川、陕西、宁夏成为低值萧索区,东北地区黑龙江成为高低孤立区;显然,这一时期的环境回弹效应局部特征与经济发展的空间不平等逐渐统一起来。2017年,相对于全国整体,局部高值集聚区域出现在湖南、江西,局部低值出现在内蒙古、云南。综上所述,随着时间的推移,中国逐渐形成东部地区为ERE高值集簇区、中部次之、西部最低的空间格局,而且各省份ERE存在一定程度的空间相关性。总之,空间特征的探索表明,ERE存在空间相关性,未来定量识别影响ERE的关键因素时,需考虑地理位置的作用。

4 结论与建议本文深入分析了环境回弹效应的理论机制,构建了ERE的分析框架,采用SML指数法估算技术进步对经济增长的贡献率,对2000—2017年中国30个省份环境回弹效应值进行测算。在此基础上,从时间和空间两个视角刻画和揭示了ERE的演变特征,得出以下结论:

(1)环境回弹效应发生机理较传统能源回弹理论更为复杂,主要体现在技术进步引发经济系统内生产和消费行为的综合变化,具体触发变化的机制不能简单归结为“价格因素”,可能涉及更广泛的社会学、心理学意义上的行为习惯变化。

(2)整体来看,在2000—2017年各省份环境回弹效应均值集中在-13.23%~ 29.63%,波动较大,且呈现倒“W”形变动趋势。整体均值为10.42%,即技术进步带来的环境污染减少量的10.42% 被削减了,真正依靠技术进步实现的降污量仅为2932万吨,实际减污率仅为65.74%。

(2)从各省份来看,ERE与GDP呈现一定的正相关性,多数省份的结果显示,研究样本期内经济发展与环境污染依然存在强相关关系,亟须实现两者的脱钩。环境回弹效应值与技术进步的变化趋势存在一定的相似性,但二者之间并非完全同步变化,环境回弹具有一定的滞后性。

(3)空间相关分析显示,2006—2011年各省份ERE呈正向空间自相关特征,空间集聚现象显著;局部集聚特征随着时间的推移,变化较大,ERE高值集簇区主要分布在东部沿海地区,且呈现明显的向邻近的中部地区扩散的趋势。低值萧索区主要分布在中西部地区,空间分布较为稳定。

基于以上分析和结论,为降低环境回弹效应,提高环境治理效率,我们建议:

(1)环境规制不仅需要考虑供给端企业的生产行为,还应考虑需求端消费者的消费行为。过去一些地方出现政府与污染企业“共谋”,企业排污行为未得到有效规制。我们建议应将进一步改进排污收费这一政策工具的使用,加强地方政府和企业排污审计,可适当引入市场交易机制,激发企业排污治理积极性。对于消费者,由于公众很难直接意识到个人需求与环境污染的联系,因此我们建议在进行环境治理宣传时,不仅提倡绿色消费、节俭消费等理念,还应宣传环境治理的系统性、复杂性等方面信息,以提高消费者参与环境治理的责任心。

(2)环境政策的制定不仅要考虑技术效率的改进,还应考虑控制污染物排放绝对量。过去为有效促进节能减排,能源领域经历了由“总量控制”到“总量控制与强度控制”的目标转换,“双控目标”政策的执行有效地遏制了能源消费的回弹效应。我们建议环境污染治理政策也借鉴这一思路,在未来的污染目标管控中,将污染物排放总量和污染物排放强度同时纳入考核目标。

(3)环境治理应重视区域协调与区域联动。鉴于各省份环境回弹效应的空间集聚性,在开展环境治理工作时,要分区域、分省份,因地制宜地制定差异化的降污政策,寻求最优的减排政策,同时对相邻省份要发挥区域协调作用,提高治污效率。

| [1] |

徐祯, 吴海滨. 全要素生产率与环境污染: 基于省级面板数据的实证研究[J]. 生态经济, 2018, 34(4): 104-107, 113-113. |

| [2] |

李力, 洪雪飞. 能源碳排放与环境污染空间效应研究——基于能源强度与技术进步视角的空间杜宾计量模型[J]. 工业技术经济, 2017, 36(9): 65-72. DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2017.09.009 |

| [3] |

生态环境部. 2019中国生态环境状况公报[R]. 北京: 生态环境部, 2018.

|

| [4] |

刘亦文, 文晓茜, 胡宗义. 中国污染物排放的地区差异及收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2016, 33(4): 78-94. |

| [5] |

BERKHOUT P H G, MUSKENS J C, VELTHUIJSEN J W. Defining the rebound effect[J]. Energy policy, 2000, 28(6-7): 425-432. DOI:10.1016/S0301-4215(00)00022-7 |

| [6] |

VIVANCO D F, MCDOWALL W, FREIRE-GONZÁLEZ J, et al. The foundations of the environmental rebound effect and its contribution towards a general framework[J]. Ecological economics, 2016, 125: 60-69. DOI:10.1016/j.ecolecon.2016.02.006 |

| [7] |

JEVONS W S. The Coal Question: Can Britain Survive?[M]. London: Macmillan, 1866: 4-22.

|

| [8] |

GOEDKOOP M J, VAN HALEN C J G, TE RIELE H R M, et al. Product service systems, ecological and economic basics[J]. Economic Affairs, 1999, 36(1): 1-132. |

| [9] |

SPIELMANN M, DE HAAN P, SCHOLZ R W. Environmental rebound effects of high-speed transport technologies: a case study of climate change rebound effects of a future underground maglev train system[J]. Journal of cleaner production, 2008, 16(13): 1388-1398. DOI:10.1016/j.jclepro.2007.08.001 |

| [10] |

MURRAY C K. What if consumers decided to all 'go green'? Environmental rebound effects from consumption decisions[J]. Energy policy, 2013, 54: 240-256. DOI:10.1016/j.enpol.2012.11.025 |

| [11] |

ELZEN B, GEELS F W, GREEN K. System Innovation and the Transition to Sustainability: Theory, Evidence and Policy[M]. Cheltenham: Edward Elgar, 2004: 48-75.

|

| [12] |

GREENING L A, GREENE D L, DIFIGLIO C. Energy efficiency and consumption-the rebound effect-a survey[J]. Energy policy, 2000, 28(6-7): 389-401. DOI:10.1016/S0301-4215(00)00021-5 |

| [13] |

JACKSON T. Motivating Sustainable Consumption. A Review of Evidence on Consumer Behaviour and Behavioural Change[R]. Guildford: Centre for Environmental Strategy, University of Surrey, 2005.

|

| [14] |

VIVANCO D F, VAN DER VOET E. The rebound effect through industrial ecology's eyes: a review of LCA-based studies[J]. The international journal of life cycle assessment, 2014, 19(12): 1933-1947. DOI:10.1007/s11367-014-0802-6 |

| [15] |

VIVANCO D F, KEMP R, VAN DER VOET E, et al. Using LCA-based decomposition analysis to study the multidimensional contribution of technological innovation to environmental pressures[J]. Journal of industrial ecology, 2014, 18(3): 380-392. DOI:10.1111/jiec.12118 |

| [16] |

VIVANCO D F, FREIRE-GONZÁLEZ J, KEMP R, et al. The remarkable environmental rebound effect of electric cars: a microeconomic approach[J]. Environmental science & technology, 2014, 48(20): 12063-12072. |

| [17] |

WEBER C L, OLIVETTI E A, WILLIAMS E D. Data and methodological needs to assess uncertainty in the carbon footprint of ICT products[C]//Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Sustainable Systems and Technology. Arlington: IEEE, 2010.

|

| [18] |

BRÄNNLUND R, GHALWASH T, NORDSTRÖM J. Increased energy efficiency and the rebound effect: effects on consumption and emissions[J]. Energy economics, 2007, 29(1): 1-17. DOI:10.1016/j.eneco.2005.09.003 |

| [19] |

WU L P, CHEN Y, FEYLIZADEH M R, et al. Estimation of China's macro-carbon rebound effect: method of integrating data envelopment analysis production model and sequential Malmquist-Luenberger index[J]. Journal of cleaner production, 2018, 198: 1431-1442. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.07.034 |

| [20] |

YANG L S, LI Z. Technology advance and the carbon dioxide emission in China-empirical research based on the rebound effect[J]. Energy policy, 2017, 101: 150-161. DOI:10.1016/j.enpol.2016.11.020 |

| [21] |

查冬兰, 周德群, 孙元. 为什么能源效率与碳排放同步增长——基于回弹效应的解释[J]. 系统工程, 2013, 31(10): 105-111. |

| [22] |

DE HAAN P. Identification, Quantification, and Containment of Energy-Efficiency Induced Rebound Effects: A Research Agenda[R]. Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2008.

|

| [23] |

SMEETS E, WETERINGS R. Environmental Indicators: Typology and Overview[R]. Copenhagen: European Environment Agency, 1999.

|

| [24] |

李金铠, 沈波, 韩亚峰, 等. 中国区域能源效率比较——基于DEA-Malmquist和聚类分析[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2012, 14(6): 1-6. |

| [25] |

何颖, 齐亚伟. 环境约束下中国省际全要素能源效率的测度——基于SML的实证分析[J]. 经济与管理研究, 2014(8): 38-44. |

| [26] |

KUMAR S. Environmentally sensitive productivity growth: a global analysis using Malmquist-Luenberger index[J]. Ecological economics, 2006, 56(2): 280-293. DOI:10.1016/j.ecolecon.2005.02.004 |

| [27] |

ZHOU P, ANG B W, HAN J Y. Total factor carbon emission performance: a Malmquist index analysis[J]. Energy economics, 2010, 32(1): 194-201. DOI:10.1016/j.eneco.2009.10.003 |

| [28] |

Oh D, Heshmati A. A sequential Malmquist-Luenberger productivity index: environmentally sensitive productivity growth considering the progressive nature of technology[J]. Energy Economics, 2010, 32(6): 1345-1355. DOI:10.1016/j.eneco.2010.09.003 |

| [29] |

TULKENS H, EECKAUT P V. Non-parametric efficiency, progress and regress measures for panel data: methodological aspects[J]. European journal of operational research, 1995, 80(3): 474-499. DOI:10.1016/0377-2217(94)00132-V |

| [30] |

闵锐, 李谷成. 环境约束条件下的中国粮食全要素生产率增长与分解——基于省域面板数据与序列Malmquist-Luenberger指数的观察[J]. 经济评论, 2012(5): 34-42. |

| [31] |

CHUNG Y H, FÄRE R, GROSSKOPF S. Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach[J]. Journal of environmental management, 1997, 51(3): 229-240. DOI:10.1006/jema.1997.0146 |

| [32] |

单豪杰. 中国资本存量K的再估算: 1952~2006年[J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 25(10): 17-31. |

| [33] |

胡宗义, 张丽娜, 李毅. 基于技术进步的环境回弹效应研究[J]. 工业技术经济, 2019, 38(2): 44-51. |

| [34] |

LESAGE J, KELLEY R. Introduction to Spatial Econometrics[M]. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2009.

|

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13