随着环境保护的呼声在政府和公众之间愈发高涨,我国政府出台了一系列污染控制、节能减排等政策,规范制造企业的生产活动,并鼓励制造企业通过技术创新解决环境环保与治理问题。技术创新能够实现经济发展与环境保护的双赢,政府环境规制可为制造企业技术创新提供一定的引导作用和潜在激励[1]。同时,随着公众环保意识的增强,公众环境规制会对企业名誉维护以及产品销售造成一定压力,影响制造企业的技术创新[2]。因此,面对来自政府和公众的双重环境规制,制造企业会响应政府和公众的环境规制以获得合法性吗?会积极实施技术创新以实现经济和环境绩效的“双赢”吗?又或是不顾环境规制只追求短期经济效益,还是在兼顾环境规制的基础上实现经济高质量长期发展?同时,响应政府和公众环境规制后,制造企业如何有效利用内外部资源进行技术创新,如何把握与外部创新主体之间的开放深度与广度?创新开放度会对双重环境规制与制造企业创新投入之间的影响关系产生怎样的增强与缓和作用?为了解决上述问题,本文以2011—2017年中国沪深A股制造业上市公司为样本,深入分析政府和公众的双重环境规制对制造企业创新投入的影响,并进一步探讨开放深度与广度对双重环境规制与制造企业创新投入的调节效应。本文的研究贡献主要在于:第一,创新性地将政府和公众两个层面的环境治理意愿与强度结合起来比较分析不同层面的环境规制压力对制造企业创新投入行为的影响,拓展了制度理论和资源基础理论研究创新行为的外部环境规制维度;第二,创新性地将企业技术创新合作变量——创新开放度纳入环境规制与制造企业创新投入的关系研究中,探讨了合作创新开放广度和合作创新开放深度的异质性如何增强和缓解环境规制对制造企业创新投入的作用关系,拓展了企业创新投入行为研究的边界条件。

1 理论分析与研究假设 1.1 双重环境规制对企业创新投入的影响环境规制作为一种约束性力量,会对企业创新行为产生一定压力。鉴于政府和公众是影响企业环境行为的相关主体,本文将环境规制分为政府环境规制与公众环境规制。

1.1.1 政府环境规制的影响政府环境规制是政府为了保护环境而颁布的一系列环境法律法规,并通过有效的监督机制和惩罚措施迫使企业满足环境规制要求,它一般会通过三种形式影响企业的创新投入。第一,政府的权威性及强制性决定了政府环境规制的不可违抗性,一旦违背政府所制定的环境法律法规,即便企业的生存短期内不会受到影响,企业也需要为此付出高昂的代价[3]。当政府环境规制加强,如以强制手段严格控制污染物排放,同时实施行政和刑事处罚时,企业将更有动力进行环境创新,即“波特假说”——加强环境治理会倒逼企业实施技术创新以实现绿色创新的高质量发展。但是,本地区加强环境治理会导致“污染避难所假说”,污染产业会转移,不利于接收地区的高质量发展[4]。第二,企业与政府在长期的互动过程中,企业响应政府环境规制要求可以获得政府对企业的“身份奖励”,这种合法性能够使企业获得更多的外部资源,甚至在企业面对财务困境时,仍然能够获得政府支持。政府有承认或否定组织存在的权利,企业在面对政府环保导向压力时,会通过创新做出积极的响应,以维持或提高企业的规制合法性[5]。第三,政府可通过资源奖励来确保相关环境规制的实施,如税收优惠、政府补贴等[6],税收优惠能够促使企业对末端治理进行创新,还能够驱动企业对清洁生产进行创新[7];政府补贴能够激励污染企业采用清洁技术以及进行创新研发来治理环境,还会帮助企业贴上被政府认可的标签,使企业有机会获得其他渠道的支持,对企业创新产生激励效应[8]。但是,也容易让企业对政府的资源奖励产生依赖性,出现道德风险,向外界传递出积极实施技术创新的虚假信号,抑制企业高质量的创新意愿和行为,对企业创新产生挤出效应[9]。因此,企业为了避免惩罚、获得企业规制合法性和政府资源,更倾向于加大创新投入致力于通过技术改造改善环境污染情况从而顺从政府环境规制的要求。基于此,本文提出以下假设:

H1a:政府对企业环境行为的高要求能够促使企业加大技术创新投入,即政府环境规制对企业创新投入有正向影响。

1.1.2 公众环境规制的影响公民与社会团体等非政府组织对企业的生产活动也提供了另一种形式的社会制度压力,即公众环境规制[6]。公众环境规制源于公众的环保意识,通常与公民、社区、环境非政府组织或市场(如消费者和投资者)采取的所有类型的行动相对应。公众环境规制是对企业环境实践的有益补充[10],尤其是当政府环境规制作用薄弱或缺失时。第一,公众环境规制主要通过客户、供应商、投资商、网络媒体等公众规范的软约束力量施加影响。公众会根据对企业环境实践的认识来评估企业的合法性,企业倾向于通过技术改造满足公众的环境要求从而获得公众的认可,否则就会遭到排斥[11]。第二,公众对环境保护的需求作为一种核心压力是企业创新的重要驱动力,随着消费者环保意识的不断增强,消费需求逐渐向环境友好型产品转型,对企业产品实用合法性的要求就越高[12],企业通过创新提供性价比高的绿色(低能耗、低污染、健康)产品满足公众的需求时,可以获得公众身份认同。因此,公众对企业环保行为的高要求能够促进企业增加创新投入,以期获得公众对企业环保道德合法性及产品实用合法性的认可。基于此,本文提出以下假设:

H1b:公众对企业环境行为的高关注能够促使企业增加技术创新投入,即公众环境规制对企业创新投入有正向影响。

1.2 创新开放度的调节作用开放式创新理论认为,企业可以通过控制与合作伙伴合作的范围、合作的深度等来调整自己的开放广度和深度以取得不同的合作创新效果[13]。

1.2.1 开放广度的调节作用开放广度是指企业开放式创新实践中与之合作的外部创新主体的数量[14]。开放广度主要通过以下三条路径影响环境规制与企业创新投入之间的关系:第一,企业可以通过扩大开放广度,增加与外部主体交流和合作的机会,获得外部大量的企业不具备的互补性资源,从而有利于企业整合内外资源进行创新,以应对环境规制[15]。第二,企业开放广度的增加有利于企业与不同领域的组织合作产生协同效应,加快与合作企业之间的技术突破,进而消除企业创新生态系统的技术瓶颈,帮助企业增加创新速度以适应环境规制[16]。第三,企业扩大创新开放度能够与外部企业共担风险和成本,帮助企业缩短创新周期和降低创新风险,从而降低企业响应环境规制的风险与成本[17]。因此,企业扩大开放广度能够增加创新资源与创新速度,且降低创新风险,当企业面对外部环境规制时,开放广度的大小对企业创新至关重要。在高开放广度下,企业能够接触更多不同领域的新思想、新资源,还能够与外部更多不同领域的组织引发协同效应,从而更倾向于顺从环境规制,通过创新来缓解污染情况。在低开放广度下,企业知识来源单一,创新模式简单,面对环境规制企业进行创新的意愿就会相对较低。基于此,本文提出以下假设:

H2a:开放广度调节政府环境规制与企业创新投入之间的关系。开放广度越大,政府环境规制对企业创新投入的正向影响越强。

H2b:开放广度调节公众环境规制与企业创新投入之间的关系。开放深度越大,公众环境规制对企业创新投入的正向影响越强。

1.2.2 开放深度的调节作用开放深度是企业开放式创新实践中与外部创新主体进行创新合作的紧密程度[18]。开放深度主要通过以下三条路径影响环境规制与企业创新投入之间的关系:第一,与外部创新主体的密切交流和合作有利于合作双方形成信任关系。这种信任关系能够降低与外部创新主体信息不对称的情况,从而减少机会主义风险,保证了企业外部技术知识来源的可靠性和稳定性[19]。第二,与外部创新主体的密切交流和合作有利于企业深层次接触、学习以及汲取外部知识。识别、获取和利用外部知识是企业创新活动的关键环节,只有加强与外部主体的深度合作才能获取到核心技术[13]。第三,与外部创新主体的密切交流和合作有利于企业有效整合内外部资源,这可以减少企业自身在研发活动中的时间投入,加快新技术和新产品创新的速度[20]。因此,面对环境规制,企业更倾向于选择通过创新来缓解环境问题。在低开放深度下,企业很难获得充足的外部资源,面对环境规制,企业进行创新的意愿就会相对较低;在高开放深度下,企业能够吸取更多、更有利自身发展的创新知识,进行优势互补,并快速整合知识进行技术创新适应环境规制。基于此,本文提出以下假设:

H3a:开放深度调节政府环境规制与企业创新投入之间的关系。开放深度越大,政府环境规制对企业创新投入的正向影响越强。

H3b:开放深度调节公众环境规制与企业创新投入之间的关系。开放深度越大,公众环境规制对企业创新投入的正向影响越强。

2 变量设定与描述统计 2.1 变量设定(1)因变量——企业创新投入RRD:学者们衡量研发投入的指标如下[21, 22]:一是直接用研发费用的绝对值测量;二是企业研发支出与营业收入比值;三是企业研发投入与全职员工总数的比值;四是企业研发支出与销售额的比值;五是企业研发支出等自然对数。鉴于每个企业的资产规模、营业收入等指标的不同,研发费用的绝对值很难有效衡量企业实施技术创新的积极性和相对程度。因此,以企业年报披露的研发费用除以营业收入的相对值来测量创新投入。

(2)自变量——政府环境规制GER和公众环境规制PER:对于测量,学者们衡量政府环境规制的指标如下[23, 24]:一是政策角度,用地方颁布的环境行政规章数来衡量;二是费用支出角度,以企业污染治理成本或排污费用占企业总产值的比值衡量;三是污染物排放角度,以不同污染物排放量与行业产值的比值衡量;四是综合指标角度,采用保护基金会指数(the Conservation Foundation,CF)指数、可再生能源和环境基金指数(the Fund for Renewable Energy and the Environment,FREE)指数和环境规制强度指数(Environment Regulation Stringency,ERS)指数法构建综合指标来衡量。鉴于研究对象为微观制造业上市公司,政策角度、污染物排放和综合指标主要是从国家、地区以及产业层面来衡量政府对工业企业的环境规制情况。因此,为了更加适合研究对象和更好地衡量对企业环境规制的程度,本文借鉴颉茂华等的测量方法,从企业年报和社会责任报告中收集企业在环保支出、污染治理支出、绿化环保费等日常生产过程中产生的环保投入费用来测量政府环境规制GER[25]。

公众环境规制的测量方式有公民对环境污染的投诉量、新闻媒体对环境污染的报道量、社会对环境污染的舆论情况、环境发展相关的替代指标,如受教育程度、人均收入水平等[26]。鉴于互联网的普及,互联网搜索已经成为社会公众表达自身对环境关注的主要行为方式,社会公众对于环境信息的相关搜索行为能够更加直接有效地反映社会公众对企业环境行为的关注热点和需求。因此,借助百度指数互联网分析工具,本文将“环境污染”作为关键词进行搜索,得到各个地区公众对污染的关注程度,并借鉴Cole的提出计算公式ERNit = × ∑(Sirt×ERNTrt)测量公众对企业的环境关注度[27],其中i、r、t分别表示企业、地区和年份,Sirt表示t年在地区r中i企业占工业总产值的比值,ERNTrt表示t年地区r的公众关注度,即“环境污染”的百度指数值。

(3)调节变量——开放广度OIB和开放深度OID:对于开放广度的测量主要用企业与外部创新要素(包括供应商、顾客、竞争企业等)在创新活动过程中进行合作的种类数或者企业与之合作的其他主体数目来衡量开放广度[14],也可以用二分取值法,即如果一个企业与外部某个创新要素发生联系,那么这个创新要素就赋值为1,否则为0,所有外部创新要素取值加总即为开放广度[28]。为了更好地测量与企业合作的外部创新主体数量,本文借鉴Laursen等的测量方法[14],用企业联合申请专利的合作伙伴的数量测量企业的开放广度,合作伙伴数量越多,开放广度越大。

对于开放深度,有的学者采用被重复引用专利数占总体被引用专利数的比例来测量[29],也有学者根据企业与外部创新主体在创新过程中沟通的频数来测量[14]。为了准确测量企业与外部组织合作创新的紧密程度,本文借鉴Laursen等的测量方法[14],采用企业与合作伙伴联合申请专利的平均次数表示企业开放深度,平均联合申请次数越多,企业开放深度越大。

(4)控制变量:根据以往同类研究,主要对以下会影响制造企业创新行为的相关变量进行控制:企业规模ENS,规模较大的企业相对而言更有能力进行创新,用企业观察期末在职员工人数的对数来衡量;企业年龄ENY,生存和发展时间越长的企业会拥有更多的资本去进行创新,用企业观察期减去成立日期的自然对数来衡量;资产负债率DAR,较高的资产负债率会降低企业的盈利能力从而降低企业进行创新投入的积极性,用企业负债总额与资产总计的比率来衡量;总资产报酬率ROA,总资产报酬率越高企业就拥有更多的能力去进行创新,用企业息税前利润与平均资产总额的比率来衡量。

2.2 描述统计变量的数据来源是按照中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》将制造业分为C31~ C43等13个大类,选择2011年前上市的公司,剔除发行人民币特种股票的上市公司(B股)、被进行退市风险警示的上市公司(*ST公司)和被进行特别处理的上市公司(ST公司),剔除研发费用以及环保支出数据缺失严重的公司和七年内没有联合申请专利的公司,最终共筛选出2011—2017年104家符合条件的企业,一共有728个观测值,描述统计见表 1。其中,创新投入的平均值、标准差、最小值和最大值分别为2.992、1.917、0.013、13.180,说明样本企业创新投入增长平稳;政府环境规制的平均值、标准差、最小值和最大值分别为0.142、0.246、0、1.791,说明样本企业受到政府环境规制波动较小;开放式创新广度的最大值为6.667,最小值为0,标准差为1.043,说明不同企业的开放广度不同,但波动性不大;开放式创新深度的最小值为0,最大值为30,标准差为3.990,说明不同企业的开放深度不同,相对于广度来说波动性较大。

| 表 1 各变量的描述统计 |

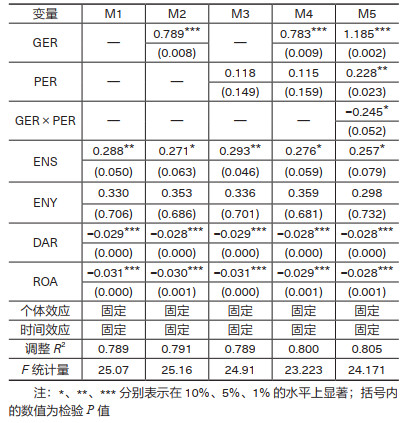

表 2报告了政府环境规制、公众环境规制与企业创新投入之间关系的回归结果。M1为基准模型,M2在M1的基础上加入了政府环境规制,M4在M2的基础上加入了公众环境规制,政府环境规制对企业创新投入影响的回归系数在M2中显示为0.789(p<0.01),在M4中显示为0.783(p<0.01),表明政府环境规制对企业创新投入具有显著正向影响,原假设H1a被验证,与Hille、颉茂华以及余伟等的研究结论一致[1, 25, 30],验证了“波特假说”,严格且适宜的政府环境规制能够促进企业加大研发投入来提高污染治理技术水平和生产工艺,以实现政府要求的节能减排目标要求[31]。即当政府环境规制加强,企业会倾向于遵循政府的环境要求,通过创新来缓解污染情况,从而获得政府认可的合法性。同时,政府环境规制加强会导致环境治理与违规成本的加大,这会使企业意识到从源头治理环境污染的重要性,从而选择技术创新从根本上解决政府环境规制从严所带来的成本增加问题。M3在M1的基础上加入了公众环境规制,公众环境规制对企业创新投入影响的回归系数在M3中显示为0.118(p>0.1),在M4中显示为0.115(p>0.1),这表明公众环境规制正向影响创新投入,但不显著。这说明公众环境规制不能独自显著促进增加创新投入,原假设H1b被拒绝。这与Swain等学者得出的结论不同[26],这是因为中国企业仍处于环境规制压力持续增加的初级阶段,公众整体环保意识还很淡薄,因而难以转化为有效的公众行为,不能有效督促企业对技术和生产工艺进行更新改造。M5在M4的基础上加入了政府与公众环境规制的交互项,PER在M5中的回归系数为0.228(p<0.05),结合PER在M3与M4中回归系数的不显著,这说明公众的环境规制很难独自影响企业管理者的污染治理决策,只有与政府环境规制产生协同效应才会正向影响企业污染治理的投入力度。同时,交互项GER× PER在M5的回归系数为-0.245(p<0.1),这表明政府与公众的交互效应为反而会抑制企业创新投入的力度,这说明随着政府和公众都要求企业加强环境治理以促进经济的高质量发展,这会使政府和公众对企业的环境标准不断提高,强制企业在环境治理方面投入更多资源进行防治污染和清洁生产,导致企业的生产经营压力加大,不得不将产业进行转移,产生一定的“污染避难所”效应[4]。

| 表 2 环境规制与企业创新投入关系检验结果 |

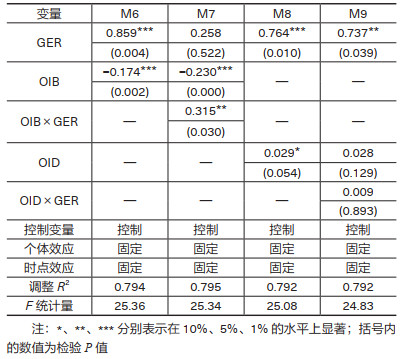

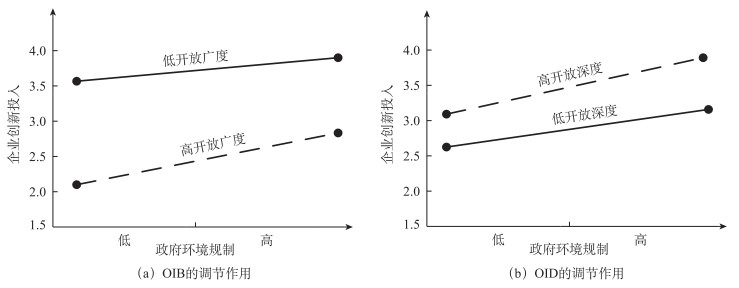

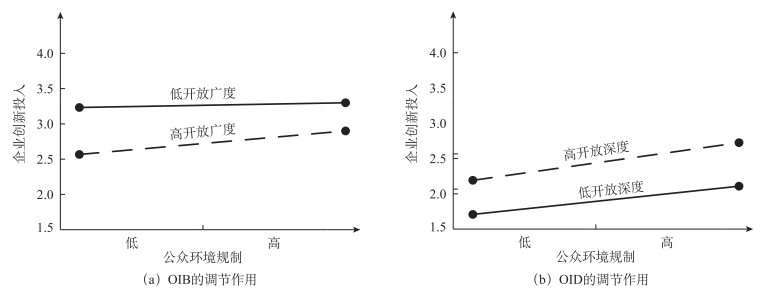

表 3中M6与M7检验了开放广度对政府环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用。M6中,政府环境规制的回归系数为0.859(p<0.01),说明政府环境规制对企业的创新投入有显著的正向影响关系,进一步验证了假设H1a。开放广度的回归系数为-0.174(p<0.01),说明开放广度对企业的创新投入有显著的负向影响关系。M7在M6的基础上加入了政府环境规制与开放广度的交互项,且OIB× GER回归系数为0.315(p<0.05),表明开放广度显著调节了政府环境规制与企业创新投入的作用关系,并且M7的调整R2相比M6上升了0.001,表明M7的解释能力更强。同时,从图 1(a)的调节作用检验结果可以看出,不管企业开放广度高还是低,政府环境规制对企业创新投入的影响均为正,但是开放广度高的回归线要比低开放广度的回归线斜率要大,这意味着当开放广度越大,政府环境规制对企业创新投入的正向贡献越大,即企业创新广度对政府环境规制与企业创新投入之间的作用是正向的增强调节作用,企业开放广度越大,政府环境规制与企业创新投入之间的正向作用越弱,原假设H2a得到了验证。这说明在政府环境规制提高的情形下,开放广度高的企业更能够通过外部获取更多的创新资源(如知识、技术、资金)以及与不同领域的组织合作实现更多的协同效应和技术突破[15],更愿意通过创新来顺从政府环境规制。

| 表 3 政府环境规制与企业创新投入关系检验结果 |

|

图 1 创新开放度对GER与RRD间关系的调节作用 |

表 3中M8与M9检验了开放深度对政府环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用。在M8中,政府环境规制的回归系数为0.764(p<0.05),进一步验证了假设H1a。M9在M8的基础上加入了政府环境规制与开放深度的交互项,OID×GER的回归系数为0.009(p>0.1),表明开放深度对政府环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用不明显。同时,从图 1(b)的调节作用检验结果可以看出,不管企业开放深度高还是低,开放式创新深度对企业创新投入的影响均为正,但是高开放深度的回归线与低开放深度的回归线的倾斜程度几近相同,表明开放深度对政府环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用不够显著,原假设H3a被拒绝。这说明创新开放深度的大小并不会引起政府环境规制与企业创新投入之间关系的变化。这是因为开放深度更注重的是与个别外部创新主体关系的培养和信任机制的形成,这种方式获取资源的渠道比较单一,而且获取资源的速度不够快,很难及时给企业补充资源来应对政府环境规制。

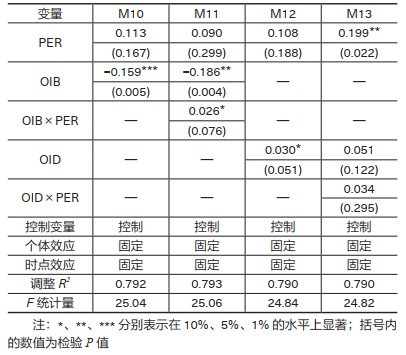

3.3 创新开放度对公众环境规制与创新投入的调节作用分析表 4中M10与M11检验了开放广度对公众环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用。在M10中,公众环境规制的回归系数为0.113(p>0.1),说明公众环境规制与企业的创新投入之间的正向影响关系不显著。M11在M10的基础上加入了公众环境规制与开放广度的交互项,OIB×PER的回归系数为0.026(p<0.1),表明开放广度显著调节了公众环境规制与企业创新投入的作用关系,并且M11的调整R2相比M8上升了0.001,表明M11的解释能力更强。同时,从图 2(a)的调节作用检验结果可以看出,不管企业受到的开放广度高还是低时,公众环境规制对企业创新投入的影响均为正;但是开放广度高的回归线要比低开放广度的回归线斜率较大,这意味着当开放广度越大时,公众环境规制对企业创新投入的正向贡献越大,即企业创新广度在公众环境规制对企业创新投入的影响关系中起到正向的增强调节作用,假设H2b被验证。这说明在公众环境规制作用下,开放广度高的企业更能够通过外部获取更多的创新所需要的更多的资源(如知识、技术、资金)以及与不同领域的组织合作实现更多的协同效应和技术突破,以致更愿意通过创新来顺从大众的环境要求[15]。

| 表 4 公众环境规制与企业创新投入关系检验结果 |

|

图 2 创新开放度对PER与RRD间关系的调节作用 |

表 4中M12与M13检验了开放深度对公众环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用。在M12中,公众环境规制的回归系数为0.108(p>0.1),说明公众环境规制与企业创新投入之间的正向影响关系不显著。M13在M12基础上加入了公众环境规制与开放深度的交互项,OID× PER的回归系数为0.034(p>0.1),表明开放深度对公众环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用不明显。同时,从图 2(b)的调节作用检验结果可以更加清楚地看到,不管企业开放深度高还是低,开放式创新深度对企业创新投入的影响均为正,但是高开放深度的回归线与低开放深度的回归线的倾斜程度几近相同,表明开放深度对公众环境规制与企业创新投入之间关系的调节作用不够显著,原假设H3b被拒绝。

4 研究结论与管理启示基于2011—2017年沪深A股制造业上市公司的面板数据,本文研究了双重环境规制对企业创新投入的影响,以及创新开放广度与深度的调节作用,得到结论如下:第一,政府环境规制与企业创新投入之间呈显著正向关系。企业需要遵循政府环境规制,通过增加创新投入来提高环境治理效果,从而获得政府认可和减少规制成本。第二,公众环境规制与企业创新投入之间存在正向影响关系但不显著。公众环境规制难以转化为有效压力,不能直接督促企业增加创新投入以提高环境治理效果。第三,开放广度在政府与公众双重环境规制对企业创新投入的影响关系中都起到显著的正向调节作用。开放广度越高的企业越能够通过更多的渠道充分调动外部异质性资源,并对内外部资源进行充分的整合,从而更有利于企业采取创新的方式去缓解环境规制。第四,开放深度对于双重环境规制与企业创新投入之间的关系的调节作用都不显著。开放深度更加注重的是与个别外部创新主体关系的培养和信任机制的形成,这种方式获取资源的渠道比较单一,而且获取资源的速度不够快,很难及时给企业补充资源来应对环境规制。

根据研究结论提出管理启示如下:第一,应提高政府环境规制强度和执法力度,倒逼企业进行产业结构优化和绿色技术创新,贯彻实施“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,加强环境污染治理,鼓励企业研发绿色节能减排的新技术、新产品、新业态。第二,应建立政府专业执法及公众参与监督相结合的环境保护监督网络,对企业排污行为进行有效监督和引导,激励企业通过绿色创新来应对政府环境规制,从被动监督管理到促使企业主动寻求绿色技术创新进行污染防控,以实现高质量发展模式。第三,应提高公众自身环保意识,鼓励公众积极参与对企业的环保监督,配合政府部门共同提高环境监管效率,通过公众和政府双重的环境规制激励企业实施技术创新。第四,构建企业自身的开放式创新平台,加强与供应商、客户、政府、竞争对手等各个外部创新主体的技术创新合作,遵守政府环境政策法规并了解公众需求,及时更新改造企业生产技术与流程,从源头解决企业环境保护问题。

最后,未来值得展开的研究有:第一,利用企业层面的环保投入测量环境规制,但是缺失数据较多导致研究样本的容量相对较少,后续研究可以收集更多企业层面的环境治理数据更加准确地衡量环境规制。第二,企业的利益相关者诸如上下游企业、合作伙伴等都会在一定程度上对企业的生产技术和产品提出一定环境要求,同时不同维度之间的环境规制也可能存在相互作用关系。例如,公众对环境的诉求有可能需要通过政府制定相应的环境治理法规才能影响到企业的创新投入,后续的研究可以探索不同利益相关者的环境规制与企业创新的动态作用路径,为企业最终实现绿色创新的高质量发展模式提供一定的理论借鉴。

| [1] |

HILLE E, ALTHAMMER W, DIEDERICH H. Environmental regulation and innovation in renewable energy technologies: Does the policy instrument matter?[J]. Technological forecasting and social change, 2020, 153: 119921. DOI:10.1016/j.techfore.2020.119921 |

| [2] |

CZARNITZKI D, HÜNERMUND P, MOSHGBAR N. Public procurement of innovation: evidence from a German legislative reform[J]. International journal of industrial organization, 2020, 71: 102620. DOI:10.1016/j.ijindorg.2020.102620 |

| [3] |

曹春辉, 席酉民, 曹瑄玮. 企业节能减排的动因探析与策略选择[J]. 管理评论, 2013, 25(7): 3-10. |

| [4] |

上官绪明, 葛斌华. 科技创新、环境规制与经济高质量发展——来自中国278个地级及以上城市的经验证据[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(6): 95-104. |

| [5] |

CHANG K H, GOTCHER D F. How and when does coproduction facilitate eco-innovation in international buyersupplier relationships? The role of environmental innovation ambidexterity and institutional pressures[J]. International business review, 2020, 29(5): 101731. DOI:10.1016/j.ibusrev.2020.101731 |

| [6] |

CHEN X H, YI N, ZHANG L, et al. Does institutional pressure foster corporate green innovation? Evidence from China's top 100 companies[J]. Journal of cleaner production, 2018, 188: 304-311. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.03.257 |

| [7] |

SMITH D. The Effects of federal research and development subsidies on firm commercialization behavior[J]. Research policy, 2020, 49(7): 104003. DOI:10.1016/j.respol.2020.104003 |

| [8] |

刘相锋, 王磊. 地方政府补贴能够有效激励企业提高环境治理效率吗[J]. 经济理论与经济管理, 2019, 38(6): 55-69. |

| [9] |

SUNG B. Do government subsidies promote firm-level innovation? Evidence from the Korean renewable energy technology industry[J]. Energy policy, 2019, 132: 1333-1344. DOI:10.1016/j.enpol.2019.03.009 |

| [10] |

潘峰, 刘月, 王琳. 公众参与视角下的央地环境规制博弈分析[J]. 运筹与管理, 2020, 29(6): 113-123. |

| [11] |

SRIKANT C D. Impression management strategies to gain regulatory approval[J]. Journal of business research, 2019, 105: 136-153. DOI:10.1016/j.jbusres.2019.08.006 |

| [12] |

ZHU Q H, SARKIS J, LAI K H. Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices[J]. Journal of purchasing and supply management, 2013, 19(2): 106-117. DOI:10.1016/j.pursup.2012.12.001 |

| [13] |

CHESBROUGH H. The Future of open innovation[J]. Research-technology management, 2017, 60(1): 35-38. DOI:10.1080/08956308.2017.1255054 |

| [14] |

LAURSEN K, SALTER A J. The paradox of openness: Appropriability, external search and collaboration[J]. Research policy, 2014, 43(5): 867-878. DOI:10.1016/j.respol.2013.10.004 |

| [15] |

ZHOU H P, YAO Y H, CHEN H H. How does open innovation affect firms' innovative performance: The roles of knowledge attributes and partner opportunism[J]. Chinese management studies, 2018, 12(4): 720-740. DOI:10.1108/CMS-05-2017-0137 |

| [16] |

MASUCCI M, BRUSONI S, CENNAMO C. Removing bottlenecks in business ecosystems: The strategic role of outbound open innovation[J]. Research policy, 2020, 49(1): 103823. DOI:10.1016/j.respol.2019.103823 |

| [17] |

AIGBAVBOA S, MBOHWA C. The murky waters of outs ourcing: critical risks factors of outs ourcing pharmaceutical outbound value chains[J]. Procedia manufacturing, 2020, 43: 328-335. DOI:10.1016/j.promfg.2020.02.168 |

| [18] |

郭尉. 创新开放度对企业创新绩效影响的实证研究[J]. 科研管理, 2016, 37(10): 43-50. |

| [19] |

CLASSEN N, VAN GILS A, BAMMENS Y, et al. Accessing resources from innovation partners: the search breadth of family SMEs[J]. Journal of small business management, 2012, 50(2): 191-215. DOI:10.1111/j.1540-627X.2012.00350.x |

| [20] |

PHELPS C C. A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J]. Academy of management journal, 2009, 53(4): 890-913. DOI:10.5465/AMJ.2010.52814627 |

| [21] |

谢乔昕. 环境规制扰动、政企关系与企业研发投入[J]. 科学学研究, 2016, 34(5): 713-719, 764. |

| [22] |

BALSMEIER B. Unions, collective relations laws and R&D investment in emerging and developing countries[J]. Research policy, 2017, 46(1): 292-304. DOI:10.1016/j.respol.2016.11.005 |

| [23] |

王书斌, 徐盈之. 环境规制与雾霾脱钩效应——基于企业投资偏好的视角[J]. 中国工业经济, 2015(4): 18-30. |

| [24] |

姚大庆. 母国环境规制与外商直接投资: 对污染避难所效应的一个解释[J]. 世界经济研究, 2015(3): 65-71, 128. |

| [25] |

颉茂华, 王瑾, 刘冬梅. 环境规制、技术创新与企业经营绩效[J]. 南开管理评论, 2014, 17(6): 106-113. |

| [26] |

SWAIN R B, KAMBHAMPATI U S, KARIMU A. Regulation, governance and the role of the informal sector in influencing environmental quality?[J]. Ecological economics, 2020, 173: 106649. DOI:10.1016/j.ecolecon.2020.106649 |

| [27] |

COLE M A, ELLIOTT R J R, OKUBO T, et al. The carbon dioxide emissions of firms: A spatial analysis[J]. Journal of environmental economics and management, 2013, 65(2): 290-309. DOI:10.1016/j.jeem.2012.07.002 |

| [28] |

何郁冰, 陈劲. 企业技术多元化战略影响因素的实证研究[J]. 技术经济, 2010, 29(11): 1-7, 90. |

| [29] |

LYU Y B, ZHU Y Q, HAN S J, et al. Open innovation and innovation "Radicalness"-the moderating effect of network embeddedness[J]. Technology in society, 2020, 62: 101292. DOI:10.1016/j.techsoc.2020.101292 |

| [30] |

余伟, 陈强, 陈华. 环境规制、技术创新与经营绩效——基于37个工业行业的实证分析[J]. 科研管理, 2017, 38(2): 18-25. |

| [31] |

HAMAMOTO M. Environmental regulation and the productivity of Japanese manufacturing industries[J]. Resource and energy economics, 2006, 28(4): 299-312. DOI:10.1016/j.reseneeco.2005.11.001 |

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13