2. 上海市园林科学规划研究院, 上海 200232;

3. 生态环境部对外 合作与交流中心, 北京 100035;

4. 安徽建筑大学, 安徽合肥 230022

2. Shanghai Academy of Landscape Architecture Science and Planning, Shanghai 200232, China;

3. Foreign Environmental Cooperation Center, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100035, China

近年来,城乡建设用地不断扩张,使得城乡生态环境面临巨大压力,使原本脆弱的生态环境更加恶化甚至导致环境灾害,而城乡居民对美好生活的追求却日益增长,传统城乡建设用地内的绿地资源难以缓解严峻的生态环境危机,城乡建设和区域生态环境保护两者之间的矛盾不断激化[1]。为缓解当前城市环境危机及满足国家生态文明发展要求,2018年,住房和城乡建设部实施《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85— 2017)(以下简称“新绿标”),首次在标准中提出区域绿地概念:“市(县)域范围以内、城市建设用地之外,对于保障城乡生态和景观格局完整、居民休闲游憩、设施安全与防护隔离等具有重要作用的各类绿地,不包含耕地” [2]。“新绿标”未发布之前,2003年广东省就颁布了《区域绿地规划指引》,对广东省的区域绿地规划建设产生较大的指导作用;丁宇、姜允芳、刘颂、刘滨谊、石铁矛等学者就多次探讨区域绿地分类及其产生意义,极大地促进了区域绿地的发展[3-6],但不同领域的区域绿地概念差异较大,指代不一。“新绿标”实施后,金云峰等从公园城市的视角探讨“新绿标”中的区域绿地管控策略[7];木皓可、张云路从“其他绿地”到“区域绿地”的分类调整,分析“新绿标”区域绿地的内涵和特征[8, 9]。通过相关文献分析发现,关于区域绿地研究多从分类、内涵、特征、管控策略等角度出发,未对“新绿标”中区域绿地概念形成脉络及深层次发展趋势进行研究。因此,本文将分别从宏观、中观和微观三个尺度入手,系统论述和梳理具有“新绿标”中区域绿地类型特征的生态用地起源与形成脉络,探讨深层次的发展趋势①。

① 后文中所出现的“区域绿地”特指“新绿标”中的概念。

1 区域绿地类型与发展意义 1.1 区域绿地类型区域绿地属于绿色空间、绿色基础设施的一部分,是城市建设用地之外的非建设用地的重要生态资源的汇集地,通过生态红线的划定来保护区域生态资源及其依托的自然山水格局,同时增加区域绿地与其他类型绿色空间的连通性,从而更好地保障区域生态安全格局的稳定。“新绿标”将区域绿地分成四中类十小类,虽然“新绿标”中区域绿地提出时间不长,但区域绿地的组成类型具有较长的发展历程,四中类绿地具体界定如下:

(1)风景游憩绿地,指面向公众开放、具有较完善的服务设施及良好生态环境的绿地,主要包括风景名胜区、森林公园、湿地公园、郊野公园以及其他风景游憩绿地。

(2)生态保育绿地,指为保障和提高城乡生态格局安全,对具有重要生态价值的绿色空间进行保护、恢复以及资源培育的绿地,主要包括自然保护区、重要水源涵养地、森林、湿地保护区等各类以生态保育为主的绿地。

(3)基础设施防护绿地,指交通设施、公用设施等周边具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地,主要包括各级道路防护绿地、环卫设施隔离带等。

(4)生产绿地,指城市绿化的生产基地,为城市绿化引种试验各类种子、花草、苗木的草圃、花圃、苗圃等圃地。

1.2 区域绿地发展意义“新绿标”中明确区域绿地类型,构建区域绿地分类体系,有利于汇编区域内城市建设用地之外的非建设用地的绿地资源[10]。区域绿地功能复合、类型多样、具有较强的自然属性,不仅可以限制城市建设用地无限制扩张,还可为城乡居民提供相应的游憩空间,提升区域形象,保护生态环境,促进社会经济发展[11, 12],但区域绿地随着城市扩张而不断被侵蚀,导致区域绿地呈现较高的动态性、关联性、复杂性等特征,远远超过城市绿地。因此,“新绿标”中区域绿地概念的提出具有较大的发展意义:①区域绿地位于城市建设用地之外,在城市发展过程中研究相对较少,认识薄弱亟须加强[13, 14];②区域绿地的区位、规模、空间特征、承载力、用地性质、管理部门等均有别于城市绿地,该项划分有利于区域绿地的建、管、控,避免城市内外绿地搞“一刀切”的不利情况[15];③在区域一体化发展背景下,区域绿地概念从区域一体化发展中衍生而来,是整个区域生态环境中占比较大的部分,能对构建稳定的区域生态系统,维系健康的区域生态安全格局发挥较大的作用[16, 17];④区域绿地对限制城市的无序蔓延可产生一定“遏制”作用,同时区域绿地对区域发展又起到“催化剂”的作用,如何更好地发挥区域绿地的“催化剂”与“遏制”功能,亟须深化研究[18, 19]。

2 国内外区域绿地的研究 2.1 国外区域绿地“新绿标”中区域绿地概念在国外理论与实践视野中较少出现,没有与“新绿标”中完全相同的概念,是城市建设用地之外的某一类型绿地集合,如郊野公园、国家公园、湿地公园、绿带等。这一类集合形成的区域绿地也较多地融合在各国相关概念中[20],如绿道网络、生态网络、田园城市、绿色空间等,这些概念不区分城市内外及用地性质,城市内外均有涉及,包含所有绿色资源,强化区域绿地生物多样性的保护、动植物生境维持、水源涵养等自然属性。在不同国家,区域绿地在不同尺度上表现形式不尽相同,研究范围既有微观绿地类型层面,如国家公园、绿带、湿地等;也有行政管辖区范围内外的多种绿地资源组合的中、宏观尺度,如绿道网络、生态网络、绿色基础设施等[21-24](表 1)。

| 表 1 不同学科“区域绿地”三个尺度的界定与意义 |

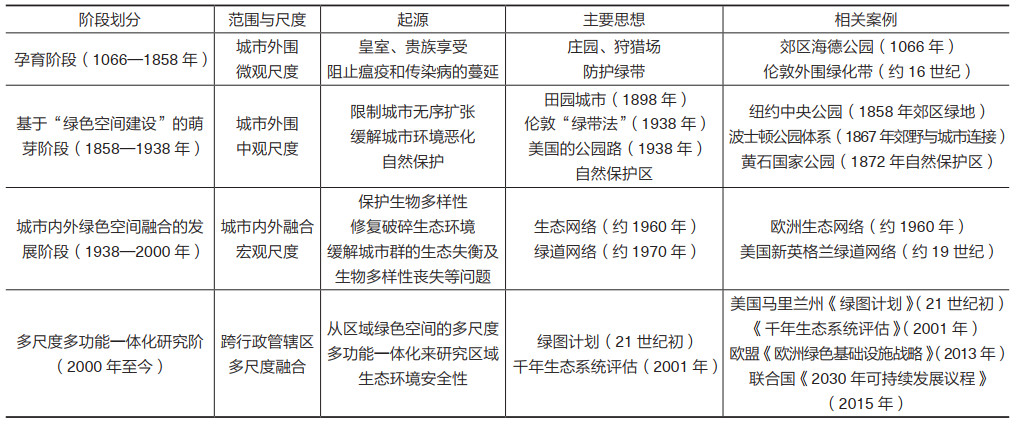

区域绿地发展历程依据相关概念中具有区域绿地类型特征的用地发展过程,可以追溯到城市防护隔离带、田园城市、郊野庄园等绿地概念(1066—1858年),到基于绿带规划的启蒙阶段(1858—1938年),到绿道网络与生态网络规划的快速发展阶段(1938— 2000年),再到区域一体化发展目标下的多尺度、多目标、多功能的区域绿地综合研究阶段(2000年至今)经历了漫长的演变[25, 26](表 2)。在不同发展阶段,随着自然保护者、管理者与公众对保护自然环境的意识逐渐成熟,对区域内绿地资源的侧重点也逐渐发生转变,呈现多元化发展趋势。北美国家侧重绿道网络、国家公园等相关的概念,如美国的自然政策中提出整合区域资源的策略,关注区域内的未利用荒野土地、棕地、绿色开放空间、历史文化遗产、自然保护区以及国家公园的建设,其中多数是以游憩和风景观赏为主要目的,同时注重综合功能的发挥[27, 28];欧洲各国则通过泛欧洲生态网络及蓝宝石项链等途径链接区域内的自然保护区、国家公园等绿色空间来维持区域生态平衡、保育野生生物栖息地,更加侧重绿色空间、绿色基础设施、生态网络等[29, 30]。

| 表 2 国际区域绿地的不同发展阶段与典型案例 |

区域绿地的起源可追溯至早期欧洲城市空间布局,由于早期防御功能的需求,城市与郊野基本隔绝,很多城市多呈封闭型,相关的游憩空间一般布置在城外。例如,英国最著名的海德公园早在1066年是郊区庄园,后期变成城外的皇家狩猎游憩场所,逐渐发展成为英国当今最知名的皇家公园[31]。至16世纪,英国伊丽莎白一世为了限制城市规模的扩大和瘟疫的爆发,发布第一条“伦敦文告”,规定在伦敦市和伦敦城门4828.032米(3英里)以内作为隔离区,禁止新建造房屋[32]。可见,早期国外无论是城外游憩场所还是城市与郊区的绿化隔离带均在城市建设用地之外,已有区域绿地的“雏形”。

2.1.2 基于绿色空间的启蒙阶段(1858—1938年)在区域绿地思想还未明确提出之前,政府、研究者及公众均意识到城市之外的自然绿地资源对维护生物多样性、增加游憩空间、限制城市蔓延发挥了重要作用。1811—1858年,美国纽约市的人口快速增长,城市不断扩展,很多人为了避开嘈杂及混乱的城市生活,都搬到城市郊区[33]。在此社会背景下,美国景观学家奥姆斯特德及沃克斯在纽约市的郊外设计了美国第一个城市公园——中央公园。建设初期位于城市郊外的中央公园,按照“新绿标”中区域绿地定义,可以判别早期中央公园是最早的、具有很大影响力的区域绿地[34]。由于中央公园的“催化剂”作用,其逐渐带动周边的经济建设与发展,随着周边用地不断发展,中央公园逐渐被建筑包围,从原先的郊区变成现在纽约城市的中心,以至于现在的人们认为它是起源于城市建设用地的城市绿地。随后1867年,查尔斯•艾略特利用3条沿海河线型区域绿道,将波士顿郊区的6大绿色空间串联起来,创造了覆盖方圆650平方千米的波士顿大都市区市域范围的公园系统,成为依托区域绿地保护生态环境的经典案例[35]。

同期,工业化的发展,给英国及欧洲工业化国家带来生态环境恶化、瘟疫等一系列环境问题,同样引起规划学者的深思。当时规划学者及社会学家构思了很多理想规划模型,其中以1898年霍华德的“田园城市”的理论影响最大。霍华德发表的《明日,一条通向真正改革的和平道路》一文中,最先较完整地提出“田园城市”的概念,认为城市应该被农田与绿化带包围,建设一种兼有城市和乡村优点的理想城市,构建一种城市与乡村共生的健康环境[36]。1929年,“绿带政策”在雷蒙•昂温主导的“大伦敦规划”中被提出,从城市整体需求的角度思考,赋予绿带广泛的社会意义与更为丰富的内涵;政府出台了严格的“绿带政策:在宽度为16千米的绿道范围内禁止开发,只允许建设森林、公共绿地及各种游憩运动场地”。

2.1.3 城市内外绿色空间融合的发展阶段(1938—2000年)20世纪30年代,由于城市人口的快速集聚与城市建设用地的蔓延,城市生态环境的恶化,仅靠城市范围内稀缺的绿色空间难以缓解城市生态环境危机[37—39]。因此,突破城市范围界线的区域生态一体化的安全格局研究得到快速的发展,产生较大影响的主要包括北美的绿道网络系统、欧洲的生态网络系统等[40, 41]。

自20世纪中叶起,美国开始大规模建设区域“绿道”,连通城市内外的绿色空间,逐渐形成了具有游憩、生态、文化功能的绿道网络,将城市居民吸引到城外广大的区域绿色空间中,不再局限于城市建成区范围内。政府为了唤起人们对区域绿色空间的认知,开展了大量城市之外的区域绿色空间的建设实践,典型代表是美国纽约城外的阿迪朗达克山脉及新泽西荒原松树保护区等[42]。随着“绿道保护理念的发展”,政府又将重点转移到河流、铁路等线型区域设施防护绿色空间,通过绿色基础设施、生态网络、绿道网络等重要景观生态学理念将区域范围内的绿地进行整合,这些建设用地之外的区域绿色空间既保护了生态环境,又增加了城市居民的游憩空间,达到了城市内外绿色空间积极融合发展的目的。英国政府为控制大城市无限蔓延,1938年英国议会通过了建设环绕伦敦宽约8千米绿带圈的“绿带法案”,至1944年,经过长达6年的建设完善,该法案成为制止城市无序向外扩展的有力屏障。该绿带圈内设置森林、农田、公园以及各种游憩活动场地,同时通过楔状绿地连接区域内各类绿地,并将市内、郊区以及外围广大乡村地域的绿地连成一个有机体,形成市域性绿地系统,成为世界上首次利用区域绿地系统解决城市问题、促进城市内外绿色空间融合的典范[43]。

2.1.4 多尺度多功能保障生态安全研究阶段(2000年至今)21世纪,随着国外具有区域绿地特征的区域绿色空间的相关概念长期发展演变,其已经成为保护生物多样性的常用方法和新型政策。目前,区域绿色空间的实施已经超越简单的单一保护功用,功能高度复合,并在宏观、中观及微观等尺度同时展开[44]。

宏观尺度的区域绿色空间跨行政边界,依据河流、山体等自然特征来划定区域绿色空间的生态安全保护范围,构建区域绿色空间生态网络,如2013年《欧洲绿色基础设施战略》但不同文化背景下的国家对区域绿色空间的概念与空间形态组合也不同[45]。西欧一些国家通过区域绿色空间构建生态安全格局,保护有价值的栖息地或自然遗迹及濒危物种;荷兰侧重自然保护区的发展;而东欧国家,如爱沙尼亚的绿网计划则聚焦于区域系统的稳定及景观尺度的生态过程,将绿网计划并入国家、区域、地区各个尺度的空间规划,将具有国家和国际重要性的区域绿色空间连接成生态网络,充分发挥区域绿色空间的生态能效[46]。

中观尺度的区域绿色空间在高度破碎化的景观中,不仅为野生动物提供重要的栖息场地,还为城市的经济发展提供一定的促进作用。如2001年7月,美国马里兰州通过了一项为期5年的绿图计划法案,将目光投向区域内现有的公园、森林、栖息地等绿色空间,并逐渐认识到区域绿色空间也可以成为城市经济基础设施的组成部分,对其重新整合和利用有助于城市复兴[47]。

微观尺度区域绿色的空间功能主要是提高环境质量、缓解城市环境危机、提供游憩休息空间,与人类关联最为密切,包括水源保护地、防护林、绿道、苗圃生产用地等相关区域绿色空间的建设[48],如2020年Amparo Verdú-Vázquez等以西班牙马德里城市外围郊区的大型绿色空间作为绿色基础设施中一个部分来研究,从局部到整体,同时建议将多功能标准应用于规划、设计、执行、维护、恢复等阶段。

2.2 国内区域绿地“新绿标”中明确了区域绿地概念及类型,相对于欧美国家的区域绿色空间相关概念,我国在区域自然资源的保护与建设起步较晚,区域绿地正处于逐步发展阶段,但是部分区域绿地的建设与规划以不同的目的与形式在进行,与其相关的区域绿地建设可以追溯到早期应对自然灾害发展起来的防风治沙、水源涵养、植树造林等国土绿化的建设理念;部分区域绿地是伴随着自然保护区、风景名胜区、湿地保护区的实践逐渐发展而形成的,是城市绿地功能的延伸、空间的拓展。

2002年在“新绿标”中“其他绿地”提到城市建设用地外的区域绿地类型,当时城市的经济发展水平和城市人口密度都较低,城市生态环境与城市生活环境之间的矛盾不是很突出。城市建设范围内的绿地足够缓解和解决城市环境问题,所以区域外的具有绿地功能的用地也就未成为关注焦点。随着社会经济的高速发展,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[49]。城市生态环境与城市居民的生活需求之间矛盾凸显,城市内土地资源紧张,有限的城市绿地已经不能有效地解决城市居民对美好生活需求的问题,只能拓展到城市建设用地之外的区域绿地资源。区域绿地一方面可以限制城市无限制、盲目地扩张;另一方面可以弥补城市绿地空间不足,缓解城市生态环境问题,促进区域经济的振兴[50]。

在欧美国家相关概念与规划实践的引导下,我国区域绿地逐渐得到重视,从早期场地单一功能的保护与建设逐渐走向多尺度、多目标、定量化的区域一体发展方向。城市建设用地之外的区域绿地资源丰富、生态功能强大,具有深厚的发展潜力,目前在生态学、地理学、风景园林学等多学科领域逐渐开展关于宏观、中观、微观三个尺度的区域绿地的规划研究,极大丰富了区域绿地的建设内容,逐步形成区域生态安全格局管控下的多尺度、多功能复合的区域绿地规划理念[51]。由于研究领域不同、时空尺度差异较大,相应的区域绿地概念涵盖内容也比较模糊,本文对我国目前在宏观、中观、微观的三个尺度区域绿地规划与建设进行了探索(表 3)。

| 表 3 国内不同尺度区域绿地的功能与目的 |

目前,我国在宏观层面的区域绿地规划建设相关领域已经有不少的研究与规划案例[52]。近年来,北京、上海、广州等城市在城市建设用地受限的基础上,开展城市之外的区域绿地规划与建设工作,即控制城市的无序蔓延,也为这些区域的生物多样性保护、城市形象提升、游憩空间增加提供了重要的发展空间。很多区域绿地作为重要生态资源纳入区域发展规划,如《长三角国家森林城市规划》《珠三角绿道网络规划》《湖南省长株潭城市群区域规划条例》等,这些规划区域发展及生态保护均具有很强的影响力,是区域绿地在宏观层面的重要体现。

在中观尺度,区域绿地包含城市外的所有绿地资源,通常以郊野公园、环城绿带、自然保护区、防护林、森林公园、湿地公园等作为重要的功能形态,构建市域范围内的生态网络、绿道网络、绿地系统等相关规划。可以增加居民游憩空间,维持生态系统服务功能,为城市经济发展、居民日益增长的生活需求做出切实保障。

微观尺度的区域绿地是指行政管辖范围内建设用地之外的绿地,保护城市外的绿地资源具有很大的作用,对于保障城乡生态和景观格局完整、居民游憩、设施安全与防护隔离等具有重要作用的各类绿地资源,保障人们生活功能需求。例如,1979年国务院为改善生态环境建设的“三北”防护林体系工程[53];1980年合肥最早通过改造废弃的城垣建设环城马路,在路边绿地植树造林,逐渐形成了环状结构的环城公园;1995年上海启动建设宽度至少500米、环绕上海中心城区的大型环城绿带系统[53, 54],另外结合现状格局特征,郊区也建设了大量的郊野公园,既保护了生态环境,又增加了游憩空间[55]。

2.3 国内外区域绿地研究总结国外经过长期大量地建设具有区域绿地类型特征的生态用地,覆盖内容广泛,涉及生产、城市防护、自然生态保护、居民游憩等诸多方面[56],逐渐从中微观尺度发展到跨行政管辖区的宏观尺度,再到侧重于研究多尺度区域绿地生态资源的复合效能的显现与积极的保护,较好地揭示了绿地资源空间结构与功能的耦合协调机制。但是,目前尚未形成一套独立的区域绿地保护与规划体系,具有区域绿地类型特征的绿地类型均融合在相关概念中,如中微观层面的绿色空间、国家公园、自然保护区;再到运用相关理念将这些具有中微观区域绿地进行串联形成宏观层面网络体系,如绿色基础设施、绿带、绿道、生态网络等概念中[57];如泛欧洲生态网络规划将城市内外范围所有需保护的半自然、自然的生物栖息地、物种及景观进行连通性整合,其中区域绿地类型特征的生态用地是该生态网络系统中的重要组分;而北美洲则利用“绿道网络”,将尚未开发的自然保护区、国家公园、自然遗产等具有区域绿地类型特征的生态用地进行串联,从而保护了这些区域绿地内的生态资源及其构建的生态环境系统。相比较而言,我国区域绿地概念提出较晚,处于初期阶段,但风景名胜区、湿地公园、防护林的建设等均具备区域绿地的雏形。另外,大量宏观层面区域安全格局的构建研究均为我国区域绿地一体化研究奠定了坚实的基础,不仅提升了区域绿地的内涵,加强了区域绿地管理体系的建设,还充分发挥了区域绿地对城乡一体化的区域生态安全保障作用[58, 59]。

3 我国区域绿地深层次发展趋势研究区域绿地形成脉络表明:随着社会经济的高水平发展,生态环境质量也越来越受到人们的关注,从早期的游憩单一功能发展到后期的保育、防护等复合功能,空间形态也从微观场地逐渐发展到宏观区域尺度,最后充分研究绿色生态资源的复合效能,充分考虑空间形态与功能的耦合协调性。目前我国从早期的城市扩张发展到区域一体化,区域绿地作为区域一体化发展的重要内容逐渐进入管理者、实践者的视野,将区域绿地纳入区域一体化范围研究,将面临如何协调区域绿地自身资源的保护与利用的矛盾,如何协调城市用地的扩张与区域绿地资源保护之间的矛盾,如何充分发挥区域绿地资源综合效益、最终实现区域生态环境可持续发展。这些需要引起决策者及规划实践者的关注。由此,本文尝试从以下三个方面探讨我国区域绿地深层发展趋势。

3.1 依据区域绿地类型划分保护的优先级,建立完善的保护政策区域绿地作为研究热点,已经成为促进公园城市理念的发展、满足城乡居民对美好生活的追求、提升区域生态环境质量的重要途径。然而在城市经济高速发展的背景下,存在资源保护与社会经济发展相互竞争的土地资源矛盾。因此将区域绿地划分为不同优先等级来协调资源保护与经济发展之间的矛盾是非常必要的,根据城市性质及发展需求来决定区域发展规划目标,明确区域绿地类型及分类等级,更好地保护区域生态资源。

依据新区域绿地四中类典型功能特征的用地,按照资源保护优先等级划分,针对不同的生态功能区以不同的配置、保护及管控措施。例如,对于保护优先性非常高的生态保育区绿地应该进行严格的保护,防止人类休憩活动的干扰,保证其生态系统的平衡,促进生物多样性的提升,维系生态安全格局的稳定。对于保护优先性中等的区域绿地,可以适当考虑城市居民的使用,如风景游憩绿地可以兼顾生态保育与居民游憩活动。对于保护优先性较低的区域绿地,可以作为城市发展的弹性空间,在保证整体区域生态安全格局稳定的前提下,提升绿色空间数量与质量,如生产绿地、区域设施防护绿地可以进行人为的干扰来提升绿地植被覆盖度、三维绿量及增加物种多样性等。

此外,根据区域绿地划定的等级建立完善的区域绿地保护政策、法规和标准体系,加强对区域绿地的保护管理,为区域绿地保护体系提供法律依据,避免由于法律缺失而造成区域绿地的生态环境退化。

3.2 深化研究空间形态与功能的耦合协调机制,更好地促进区域绿地最优效能发挥大量的研究者通过“斑块—廊道—基质”原理构建区域生态安全格局,作为斑块或廊道的区域绿地是区域绿地生态网络系统建立的核心,是生态安全格局的重要组成部分,为提供优质的自然资源与生态系统服务,发挥了巨大的综合效益。但由于区域绿地的分布不均衡性,区域绿地的区位、资源类型、规模与城市的距离远近等产生了不同的生态服务效能。不同类型区域绿地的核心生态效益也不一致,将区域绿地置于完整的生态过程之中,才能更好地提升区域绿地的最优生态效益。通常生态功能的发挥需要合理的生态空间结构支撑,两者相互支撑、互为影响,需要朝结构性、功能性连通阶段发展,逐渐达到结构与功能的耦合[60],因此,区域绿地研究不能再以单纯的功能划分和规划布局为主导研究,应深入研究区域绿地的空间分布与最优效能之间的相互耦合规律及空间关联性,充分发挥不同用地形态下的区域绿地的最优效能,并以此为依据调整不同类型的区域绿地的土地利用方式,更好地协调生态环境保护与可持续性发展[61],使生态资源保护与资源开发利用形成良性循环。因此,区域绿地结构与功能的耦合是今后区域绿地研究的重点。

3.3 统筹多类型的区域绿地,维系区域一体化可持续发展我国区域一体化发展为区域绿地的建设提出了挑战与机遇,区域绿地属于区域一体化发展的重要组成部分,既是城市建设用地扩张的控制界限,又能保障城乡良好发展的生态基础,还能带动区域经济的发展。不同区域绿地的类型具有不同的生态服务功能,如具有很强生态保育功能的风景游憩区与生态保育区,外围需要设置缓冲区,才能布局相关城乡建设用地,城乡建设用地在规划初始阶段不仅需要考虑区域绿地的类型与保护等级,更需要从整体生态安全格局视角考虑设置足够的生态缓冲区,以减少对区域绿地生态功能与文化价值的干扰;而区域设施防护绿地与生产用地,生态保护价值相对低,可以人为调节空间形态,灵活布置,充分发挥区域绿地在生态格局中的增长效益特征。可见,通过对各类型区域绿地统筹考虑、合理布局,在维持区域生态系统稳定基础上布局、管控城乡建设用地,可以有效地减少对区域内良好绿地生态资源的破坏,提高区域生态安全格局的稳定性。因此,在各类型的区域绿地保护框架指导下,统筹谋划各类型的区域绿地,充分发挥各类型区域绿地的综合效益,更好地维系区域一体化的可持续发展。

4 结论与展望区域绿地是稳定生态安全格局、控制城市无序增长、激发区域活力、引导区域一体化发展的有效途径,也是今后区域绿地研究的总体目标。我国区域绿地概念提出时间较晚,研究尚处于起步阶段,依据区域绿地类型划定保护的优先级,构建完善的保护策略;立足于空间与功能耦合协调机制,统筹多类型区域绿地发挥最优效能,是今后区域绿地深层发展研究的重要目标。

| [1] |

邢忠, 汤西子, 徐晓波. 城市边缘区生态环境保护研究综述[J]. 国际城市规划, 2014, 29(5): 30-41. |

| [2] |

陈东. 区域一体化演变趋势与我国中长期应对策略[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 806-813. |

| [3] |

丁宇, 张雷. 区域绿地主要生态功能研究进展[J]. 西北林学院学报, 2018, 33(6): 279-286. |

| [4] |

王洁宁, 王浩. 新版《城市绿地分类标准》探析[J]. 中国园林, 2019, 35(4): 92-95. |

| [5] |

张浪. 特大型城市绿地系统布局结构及其构建研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

|

| [6] |

姜允芳, 石铁矛, 赵淑红. 英国区域绿色空间控制管理的发展与启示[J]. 城市规划, 2015, 39(6): 79-89. |

| [7] |

金云峰, 杜伊, 周艳, 等. 公园城市视角下基于空间治理的区域绿地管控与上海郊野公园规划实践[J]. 城乡规划, 2019(1): 2330. |

| [8] |

木皓可, 张云路, 马嘉, 等. 从"其他绿地"到"区域绿地": 城市非建设用地下的绿地规划转型与优化[J]. 中国园林, 2019, 35(9): 42-47. |

| [9] |

徐波. 城市绿地分类标准: CJJ/T85-2017[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.

|

| [10] |

金云峰, 杨玉鹏, 王俊祺, 等. 《城市绿地规划标准》实施背景下上海市域绿地系统自组织演化动力机制研究[J]. 中国城市林业, 2019, 17(4): 31-36. |

| [11] |

王壮壮, 张立伟, 李旭谱, 等. 区域生态系统服务供需风险时空演变特征——以陕西省产水服务为例[J]. 生态学报, 2020, 40(6): 1887-1900. |

| [12] |

汤姚楠, 王佳, 周伟奇. 区域景观格局视角的绿地生态网络优化研究——以徐州为例[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(1): 259-268. |

| [13] |

樊杰. 我国"十四五"时期高质量发展的国土空间治理与区域经济布局[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 796-805. |

| [14] |

王俊祺, 金云峰. 新《城市绿地分类标准》区域绿地在"空间规划体系"中的策略研究[C]//中国风景园林学会2018年会论文集. 贵阳: 中国风景园林学会.

|

| [15] |

王鹏, 陈亚, 何友均, 等. 区域绿色空间用途管制理论分析与关键问题识别[J]. 生态经济, 2019, 35(9): 177-181, 221-221. |

| [16] |

彭青, 潘峰. 区域绿地的空间管理体制研究——以珠江三角洲为例[J]. 规划师, 2011, 27(7): 76-79, 83-83. |

| [17] |

刘世梁, 武雪, 朱家蓠, 等. 耦合景观格局与生态系统服务的区域生态承载力评价[J]. 中国生态农业学报(中英文), 2019, 27(5): 694-704. |

| [18] |

和娟, 师学义, 付扬军. 基于生态系统服务的汾河源头区域生态安全格局优化[J]. 自然资源学报, 2020, 35(4): 814-825. |

| [19] |

金云峰, 王小烨. 绿地资源及评价体系研究与探讨[J]. 城市规划学刊, 2014(1): 106-111. |

| [20] |

杨帆, 段宁, 许莹, 等. : 区域绿地资源保护的困境与规划应对[J]. 规划师, 2019, 35(21): 52-58. |

| [21] |

刘颂, 刘蕾. 再论我国市域绿地的管控[J]. 风景园林, 2015(5): 38-43. |

| [22] |

文萍, 吕斌, 赵鹏军. 国外大城市绿带规划与实施效果——以伦敦、东京、首尔为例[J]. 国际城市规划, 2015, 30(S1): 5763. |

| [23] |

岳德鹏, 于强, 张启斌, 等. 区域生态安全格局优化研究进展[J]. 农业机械学报, 2017, 48(2): 1-10. |

| [24] |

吴志才, 袁奇峰. 广东绿道的发展阶段特征及运行机制探讨[J]. 规划师, 2015, 31(4): 105-109. |

| [25] |

DE MOLA U L, LADD B, DUARTE S, et al. On the use of hedonic price indices to understand ecosystem service provision from urban green space in Five Latin American Megacities[J]. Forests, 2017, 8(12): 478. DOI:10.3390/f8120478 |

| [26] |

PAKFETRAT A, TAGHVAEI M, ZARRABI A. A comprehensive approach in green space site planning: an application of a three-stage multi-criteria decision support system[J]. Urban research & practice, 2020, 13(1): 45-76. |

| [27] |

CAVIEDES V, ARENAS GRANAD OS P, BARRAGÁNMUÑOZ J M. Regional public policy for Integrated Coastal Zone Management in Central America[J]. Ocean & coastal management, 2020, 186: 105114. |

| [28] |

MAZZOTTA M, BOUSQUIN J, BERRY W, et al. Evaluating the ecosystem services and benefits of wetland restoration by use of the rapid benefit indicators approach[J]. Integrated environmental assessment and management, 2019, 15(1): 148-159. DOI:10.1002/ieam.4101 |

| [29] |

MELL I. What future for green infrastructure planning? Evaluating the changing environment for green infrastructure planning following the revocation of regional planning policy in England[J]. Planning practice & research, 2020, 35(1): 18-50. |

| [30] |

XIE X P, KANG H N, BEHNISCH M, et al. To what extent can the green belts prevent urban sprawl?-A comparative study of Frankfurt am Main, London and Seoul[J]. Sustainability, 2020, 12(2): 679. DOI:10.3390/su12020679 |

| [31] |

吴人韦. 国外城市绿地的发展历程[J]. 城市规划, 1998, 22(6): 39-43. |

| [32] |

何洪涛, 刘玉珺. 近代早期英国王室对伦敦城市建筑的管理——以文告为中心[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2012(4): 108-113. |

| [33] |

杨鑫, 张琦, 吴思琦. 特大城市绿地格局多尺度、系统化比较研究——以北京、伦敦、巴黎、纽约为例[J]. 国际城市规划, 2017, 32(3): 83-91. |

| [34] |

周亘. 美国纽约中央公园的营建和管理[C]//中国风景园林学会2011年会论文集(下册). 南京: 中国风景园林学会, 2011.

|

| [35] |

罗布·H·G·容曼, 格洛里亚·蓬杰蒂. 生态网络与绿道——概念、设计与实施[M]. 余青, 陈海沐, 梁莺莺, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

|

| [36] |

埃比尼泽·霍华德. 明日的田园城市[M]. 金经元, 译. 北京: 商务印书馆, 2009.

|

| [37] |

杨小鹏. 英国的绿带政策及对我国城市绿带建设的启示[J]. 国际城市规划, 2010, 25(1): 100-106. |

| [38] |

曲艺, 陆明. 生态网络规划研究进展与发展趋势[J]. 城市发展研究, 2016, 23(8): 29-36. |

| [39] |

DADASHPOOR H, AZIZI P, MOGHADASI M. Land use change, urbanization, and change in landscape pattern in a metropolitan area[J]. Science of the total environment, 2019, 655: 707-719. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.11.267 |

| [40] |

LABUZ R. Pocket park-a new type of green public space in Kraków (Poland)[J]. IOP conference series: materials science and engineering, 2019, 471(11): 112018. DOI:10.1088/1757-899X/471/11/112018 |

| [41] |

LIQUETE C, KLEESCHULTE S, DI GE, G, et al. Mapping green infrastructure based on ecosystem services and ecological networks: a pan-European case study[J]. Environmental science & policy, 2015, 54: 268-280. |

| [42] |

PIER B M, DRESSER B R, LEE J J, et al. Ecological analysis before and after planting in a constructed wetland in the Adirondacks[J]. Wetlands, 2015, 35(3): 611-624. DOI:10.1007/s13157-015-0652-4 |

| [43] |

ZEPP H. Regional green belts in the Ruhr region. A planning concept revisited in view of ecosystem services[J]. Erdkunde, 2018, 72(1): 22. |

| [44] |

栾博, 柴民伟, 王鑫. 绿色基础设施研究进展[J]. 生态学报, 2017, 37(15): 5246-5261. |

| [45] |

BELČÁKOVÁ I, ŚWIĄDER M, BARTYNA-ZIELIŃSKA M. The green infrastructure in cities as a tool for climate change adaptation and mitigation: Slovakian and polish experiences[J]. Atmosphere, 2019, 10(9): 552. DOI:10.3390/atmos10090552 |

| [46] |

VEEKEN A, WASSEN M J. Impact of localand regionalscale restoration measures on a vulnerable rich fen in the Naardermeer nature reserve (The Netherlands)[J]. Plant ecology, 2020, 221(10): 893-911. DOI:10.1007/s11258-020-01049-6 |

| [47] |

DANěK J, ZELENÝ J, SEJKOVÁ A P, et al. Exploring and visualizing stakeholder value regimes in the context of PeriUrban Park Planning[J]. Society & natural resources, 2020, 33(7): 927-940. |

| [48] |

VERDÚ-VÁZQUEZ A, FERNÁNDEZ-PABLOS E, LOZANO-DIEZ R V, et al. Green space networks as natural infrastructures in PERI-URBAN areas[J]. Urban ecosystems, 2020. DOI:10.1007/s11252-020-01019-w |

| [49] |

习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2017-10-27). http://www.xinhuanet.com/201710/27/c_1121867529.htm.

|

| [50] |

孙喆. 北京市第一道绿化隔离带区域热环境特征及绿地降温作用[J]. 生态学杂志, 2019, 38(11): 3496-3505. |

| [51] |

黄庆旭, 何春阳, 史培军, 等. 城市扩展多尺度驱动机制分析——以北京为例[J]. 经济地理, 2009, 29(5): 714-721. |

| [52] |

宋旭. 在区域协调发展新格局中充分释放生态环境红利——专访北京大学教授、中国区域科学协会会长杨开忠[J]. 中国环境管理, 2016, 8(5): 21-25. |

| [53] |

朱金兆, 周心澄, 胡建忠. 对"三北"防护林体系工程的思考与展望[J]. 自然资源学报, 2004, 19(1): 79-85. |

| [54] |

沈沉沉. 上海市环城绿带生态系统服务功能评价及其价值评估[D]. 上海: 华东师范大学, 2011.

|

| [55] |

宋劲松, 罗小虹. 从"区域绿地"到"政策分区"——广东城乡区域空间管治思想的嬗变[C]//规划50年——2006中国城市规划年会论文集(上册). 广州: 中国城市规划年会, 2006.

|

| [56] |

李轶伦, 朱祥明. 上海郊野公园设计与建设引导探析[J]. 中国园林, 2015, 31(12): 61-64. |

| [57] |

杨玲, 吴岩, 周曦. 我国特大城市边缘区绿色开敞空间游憩项目发展演变的若干规律探究以郊野公园、观光农业、高尔夫球场为例[J]. 风景园林, 2013(3): 97-100. |

| [58] |

黄槟铭, 李方正, 李雄. 耦合空间规划体系的区域绿地规划思路[J]. 规划师, 2020, 36(2): 5-11. |

| [59] |

吴远翔, 刘晓光, 吴冰, 等. 基于城市空气调节的区域绿色基础设施识别研究[J]. 风景园林, 2018, 25(1): 33-37. |

| [60] |

KABANOVA S A, ZENKOVA Z N, DANCHENKO M A. Regional risks of artificial forestation in the steppe zone of Kazakhstan (case study of the green belt of Astana)[J]. IOP conference series earth and environmental science, 2018, 211(1): 012055. DOI:10.1088/1755-1315/211/1/012055 |

| [61] |

王秀明, 张勇, 奚蓉, 等. 广东省城镇化与生态环境耦合协调的空间特征及影响因素研究[J]. 中国环境管理, 2019, 11(3): 100106. |

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13