2. 水利部农村电气化研究所, 浙江杭州 310012;

3. 天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室, 天津 300072;

4. 生态环境部环境规划院, 北京 100012;

5. 生态环境部环境与经济政策研究中心, 北京 100029;

6. 新疆大学政治与公共管理学院, 新疆乌鲁木齐 830046

2. Research Institute for Rural Electrification, Ministry of Water Resources, Hangzhou 310012, China;

3. State Key Laboratory of Hydraulic Engineering Simulation and Safety, Tianjin University, Tianjin 300072, China;

4. Chinese Academy of Environmental Planning, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100012, China;

5. Policy Research Center for Environment and Economy, Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, Beijing 100029, China;

6. School of Politics and Public Administration, Xinjiang University, Urumqi 830046, China

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计[1]。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局[2]。2015年4月,中共中央、国务院印发《关于加快推进生态文明建设的意见》,部署一系列政策试点[3]。同年9月印发的《生态文明体制改革总体方案》强调坚持鼓励试点先行和整体协调推进相结合,并进一步对试点政策进行部署[4]。党的十九大将生态文明提升为“千年大计”,要求牢固树立社会主义生态文明观。党的十九届四中全会强调,坚持和完善生态文明制度体系,是推进我国治理体系和治理能力现代化的重要内容。

只有把制度建设作为重中之重,着力破除制约生态文明建设的体制机制障碍,才能走向生态文明新时代。试点是改革的重要任务,更是改革的重要方法。随着改革不断深入,改革艰巨性、复杂性、系统性愈加凸显,为加快推进建立系统完整的生态文明制度体系,对一些攻坚难度大、既要突破又要创新的改革任务,党中央部署制定了一系列试点政策,旨在通过试点走出困局、打破僵局,探索一批可复制可推广经验,发挥对全局性改革的示范、突破和带动作用。但部分试点政策也存在执行进展缓慢、效果不如预期、地区间试点工作推进不平衡等问题[5-7],亟待进行系统评估,找出问题根源,提出对策建议。

1 文献综述目前,学者对我国生态文明建设试点政策的评估研究主要可分为单项政策评估和复合政策评估。在单项政策评估方面,多基于指标体系或在指标的基础上建立数学模型开展评估,如对低碳试点政策[8]、水生态文明试点政策[9]、海洋生态文明试点政策[10]、生态文明先行示范区政策[11]、循环经济试点政策[12]、国家公园体制试点政策[13]、流域生态补偿政策[14]、排污权交易试点政策[15]、碳排放权交易试点政策[16]、生态经济试验区政策[17]、领导干部自然资源资产离任审计试点政策[18]等的评估研究。单项政策评估所使用的政策评估方法主要包括:指标法[12, 19]、随机森林回归法[20]、物元可拓模型[21]、压力-状态-响应模型[22]、双重差分法[8]、主成分分析法[9]、模糊评价法[23]、多区域投入产出模型[24]、可计算一般均衡模型[25]等。例如:任俊霖等从三个方面构建了由18个指标组成的水生态文明城市建设评价指标体系,并应用主成分分析法对长江经济带11个直辖市、省会城市的水生态文明建设水平进行测度分析。在复合政策评估方面,则主要通过定性方法进行评估,如乔永平对原环境保护部、国家发展改革委和水利部各自主导生态文明试点政策进行比较评估,发现存在的问题,并提出对策[6]。郇庆治等从战略、空间、政治等维度对生态文明试验区、试点区和示范区的建设政策进行评估,认为政治维度是中国生态文明示范区创建中的短板[26]。其中,复合政策评估所使用的政策评估方法多为定性评估。

生态文明试点政策体系具有类型多、数量多、利益相关方多、政策过程复杂等特点,需要从系统的角度进行综合评估。已有研究在生态文明试点政策评估领域进行大量探索并取得重要进展,但仍有若干方面亟待完善:一是对生态文明试点政策体系缺少系统性梳理,大多针对一项或若干项政策进行评估。二是缺少对多类型、多数量生态文明试点政策的可量化评估方法。本研究基于政策过程理论,从政策制定和政策执行两个方面遴选评估指标体系,采取定量分析与定性分析相结合的方法,对十八大以来我国的生态文明试点政策体系进行系统评估,发现存在的问题,提出对策建议,对于推进我国生态文明建设,促进生态文明领域国家治理体系和治理能力现代化,具有重大的理论和现实意义。

2 评估对象和评估方法 2.1 评估对象目前,生态文明建设试点政策可分为综合型试点政策和单项试点政策两类。前者主要包括各部委建立的各类综合型生态文明试点示范区,通常包含若干单项政策;后者主要包括《生态文明体制改革总体方案》(以下简称《方案》)提出的八类制度所涉及的试点政策。

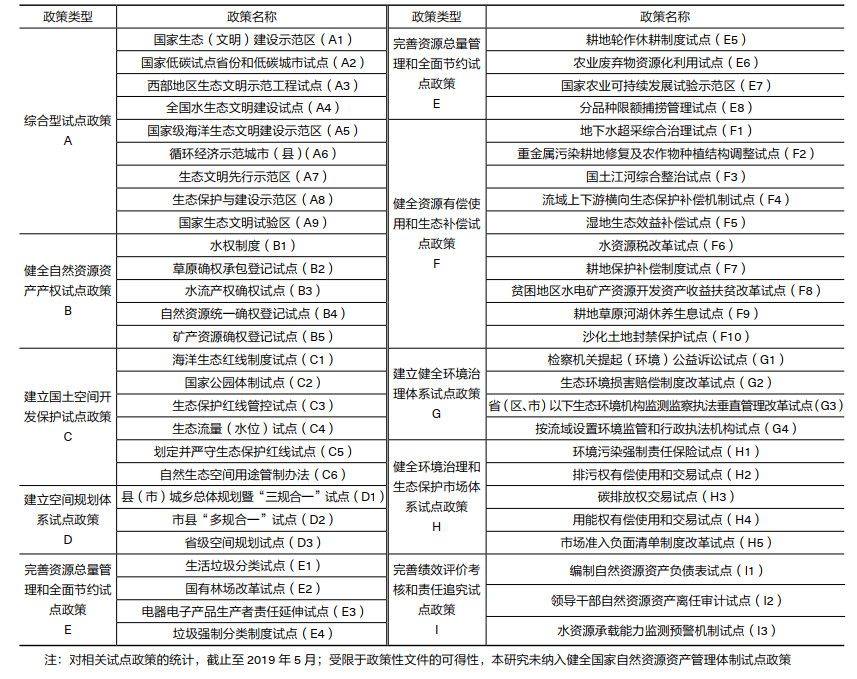

根据《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《方案》、2012年以来的国务院批转的国家发展改革委关于深化经济体制改革重点工作意见的通知,梳理出生态文明建设试点政策53项。在此基础上,将其分为综合型(A类)、健全自然资源资产产权(B类)、建立国土空间开发保护(C类)、建立空间规划体系(D类)、完善资源总量管理和全面节约(E类)、健全资源有偿使用和生态补偿(F类)、建立健全环境治理体系(G类)、健全环境治理和生态保护市场体系(H类)、完善绩效评价考核和责任追究(I类)等九类,组成生态文明建设试点政策体系框架(表 1)。

| 表 1 生态文明建设试点政策体系 |

在此基础上,可以将B、E和F类政策合称为资源类政策(共23项),将C和D类政策合称为空间类政策(共9项),将G和H类政策合称为环境类政策(共9项)。

2.2 评估方法 2.2.1 评估框架由于生态文明建设试点政策相关内容的丰富性,很难用一个或少数几个指标对其进行评估,而需要构建反映生态文明试点政策基本特征的指标体系。评估工作不仅需要对每一个指标给出评估结果,还需要把单一指标的评估结果耦合起来,形成综合评估结果。基本评估框架如下:

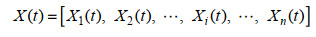

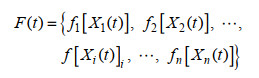

假设评估指标体系由n个指标构成,用指标向量表示指标体系:

|

(1) |

式中,Xi(t)(i=1, 2, …, n; t为时间)表示第i个指标在时间t的数值。进一步设fi[Xi(t)]为对Xi(t)(i=1, 2, …, n)的评估结果。

fi[Xi(t)]=0表示对这一指标的评估结果最差,fi[Xi(t)]=1表示评估结果最好。于是可以得到评估结果向量F(t):

|

(2) |

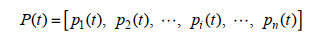

在生态文明试点政策执行过程中,每一个指标在指标体系中的重要程度随时间推移而发生变化。因此,设P(t)为指标体系在时间t的权重向量:

|

(3) |

式中,pi(t)表示第i个指标在时间t的权重。由于生态文明试点政策评价指标数量较多,且指标权重会随时间而有所变化,因此本文认为各指标权重相同,均取1。

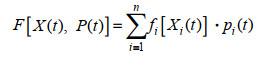

在此基础上,设F[X(t), P(t)]为时间t的综合评估结果,可以用如下函数表征综合评估结果:

|

(4) |

F[X(t), P(t)] = 0表示综合评估结果最差。

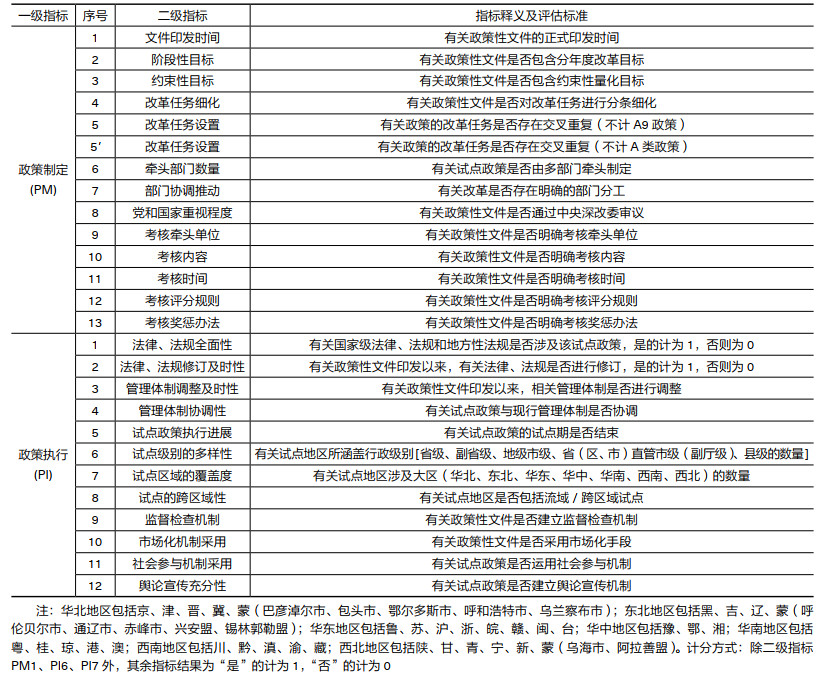

2.2.2 评估指标体系从政策评估在政策实施过程中所处的阶段来看,可以将政策评估分为预评估、过程评估和结果评估[27]。当前,大部分生态文明建设试点政策已进入执行阶段,但执行过程尚未全部完成,预期在2020年前后取得阶段性成果[3, 4]。但由于部分试点政策的执行过程尚未终结,现阶段对相关试点政策的评估,主要是过程评估,即针对政策制定和执行阶段存在的问题所进行的评估。

在此基础上,本文根据生态文明试点政策的基本特征,借鉴已有研究成果[9-12, 18-23],依照科学性、可操作性和普适性原则,从政策制定和政策执行两方面遴选关键指标,建立评估指标体系,并给出单项指标的评估标准(表 2)。

| 表 2 生态文明建设试点政策评估指标体系 |

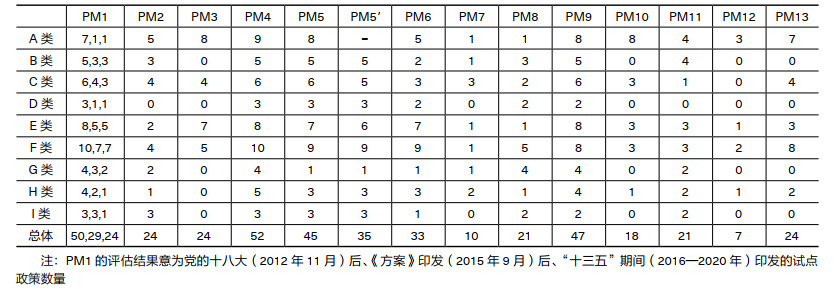

从印发时间来看,于党的十八大之后、《方案》印发后和“十三五”期间印发的试点政策分别占试点政策总数的94.3%、54.7%和45.3%(表 3)。党的十八大以来,特别是生态文明体制改革的“四梁八柱”构建之后,相关政策性文件制定工作步入高峰期,相关试点政策由追求“大而全”向提高政策间的系统性、整体性和协同性方向转变。

| 表 3 政策制定评估结果 |

从目标导向来看,一是在阶段性目标方面,约有45.3%的试点政策具有阶段性目标,约两成的试点政策拥有3个及以上阶段性目标,有助于检验试点工作阶段性成效。二是在约束性目标方面,约有45.3%的试点政策具有约束性目标,包括:水功能区水质达标率、自然岸线保有率等。

从改革任务来看,一是在改革任务细化方面,几乎所有试点政策均对改革任务进行了分解和细化,以降低改革工作难度、增强可操作性。二是在改革任务设置方面,若不计入综合型试点政策,有两成以上的试点政策与其他试点政策不存在改革任务的交叉重复。

从牵头部门来看,一是在牵头部门数量方面,超过六成的试点政策由多部门牵头制定。国家层面参与生态文明试点政策制定工作的有关部门数量达26个,发展改革、生态环境、财政、水利参与制定的政策数量均超过20项;农业农村、林草、自然资源、住建参与制定的政策数量均超过10项。二是由多部门牵头制定的试点政策中,有24.2%包含明确的任务分工,有助于改革任务的分解落实与考核问责。

在审议情况方面,共有21项试点政策的政策性文件经原中央全面深化改革领导小组①审议通过,占2014年及以后制定的试点政策总量的近二分之一,显示了党中央对于生态文明试点工作的高度重视。

① 中央全面深化改革领导小组成立于2013年12月30日,2018年3月改为中央全面深化改革委员会。

从考核机制来看,一是在考核牵头单位方面,有近九成的试点政策明确了考核牵头单位,便于有关部门组织考核工作。二是在考核内容方面,A、C类试点政策中有一半以上的政策性文件规定了相关的考核内容,对国民经济和社会发展规划纲要中确定的资源环境约束性指标以及国家生态文明建设重大目标任务进行了分解落实。三是在考核时间方面,约40%的试点政策设定了明确的考核开始和结束时间。四是在考核评分规则方面,仅有7项政策明确了量化的评分方式。五是在考核作用方面,有45.3%的试点政策明确了考核作用,包括将考核结果作为改革工作财政支持力度、党政领导干部综合考核评价等的重要依据。

3.2 政策执行从法律法规方面来看,近66%的试点政策与国家级法律、法规或地方性法规中的相关条款有关,即存在法律授权。在这些政策中,约34.3%的试点政策开始执行后,有关法律或法规进行过相应调整,以吸收试点政策成果经验、强化试点工作法律授权(表 4)。

| 表 4 政策执行评估结果 |

从管理体制来看,一是在管理体制调整及时性方面,83%的试点政策开始执行后,相关管理体制进行了调整,改革了生态文明领域机构设置,优化了相关职能配置,这主要得益于党的十九届三中全会作出的关于党和国家机构调整的重要部署,但流域/跨区域生态文明建设的相关改革任务依然艰巨。二是在管理体制协调性方面,约二分之一的试点政策不需要调整现行管理体制;这一比例在B、C、D、G和H类试点政策中达到或超过60%。

从政策执行进展来看,五成以上试点政策的试点期已结束,可以或正在更大范围内推广。其中,资源类、空间类和环境类政策均有80%以上试点政策的执行周期已结束。

从空间层面来看,一是在试点级别多样性方面,所有试点政策平均涵盖两个行政级别,综合型试点政策平均涵盖3个以上行政级别。试点政策涵盖不同的行政级别,有助于从不同行政层级探索经验。二是在试点区域覆盖度来看,所有试点政策平均涉及5个以上大区,有助于试点期结束后,有关政策在不同大区内推广。三是在试点的跨区域性方面,约34%的试点政策设置了流域/跨区域试点,而这一比例在B、C、F、G类试点政策中均达到或超过二分之一,有助于流域/跨区域层面资源环境问题的解决。

在保障机制方面,相关试点政策主要从监督检查、市场化手段、社会参与和舆论宣传等方面进行评估。一是在监督检查机制方面,约87%的试点政策建立了监督检查机制,形式包括:检查、跟踪评估、督导等,有利于试点牵头部门及时掌握试点工作进展。二是在市场化机制方面,有近六成的试点政策采用了市场化手段推动政策落实,如水权交易、碳排放权交易等。三是在社会参与机制方面,约83%的试点政策要求建立和扩大公众参与机制,鼓励全社会共建共享生态文明。四是在舆论宣传机制方面,超九成政策在执行过程中采用了这一机制,通过政策解读、成果宣传、产品推广、有奖征文等方式进行宣传,推动形成生态文明建设的良好氛围。

4 存在的问题第一,政策目标有待完善,考核机制尚需健全。一是部分试点政策缺少阶段性目标和可量化、可核实的约束性目标。在阶段性目标方面,54.7%的政策缺少阶段性目标,其中,D、E、F、H类政策均有50%以上缺少阶段性目标,不利于对改革过程中的经验教训进行阶段性梳理与总结。在约束性目标方面,54.7%的试点政策缺少可量化、可核实的约束性目标,其中,B、D、G、H、I类政策均未制定约束性目标,尤其是可量化、可核实目标。二是部分试点政策的考核机制不健全,缺少明确的考核内容、考核时间节点、考核评分规则以及考核奖惩办法。分别有66%、60.4%、86.8%和54.7%的试点政策缺少明确的考核内容、考核时间节点、考核评分规则以及考核奖惩办法。

第二,改革任务交叉重复且分工不明,存在部门利益导向。一是部分试点政策间的改革任务交叉重复,易造成大量的重复工作,分散了财力、人力、物力,增加了政策执行成本。A类政策较为显著的增加了不同政策间改革任务的交叉重复。在不计入A9政策的情况下,各类政策间存在改革任务交叉重复的政策对数为:① A-F类为26对;② A-A类、A-E类、C-F类、F-F类和A-B类,为12~ 18对;③ A-I类、A-C类、A-H类、C-C类和B-C类,为5~ 8对。可见,A、C和F类政策易于与有关政策产生交叉重复。二是由多部门牵头制定的政策,有75.8%缺少明确的部门分工。除C、G、H类政策外,缺少明确部门分工的政策比例超过或等于50%,这一比例在D、I类政策中甚至达100%。这容易导致有关部门责任落实不到位,推诿扯皮,也给绩效考核留下了隐患。

第三,试点的空间、类型分布不均衡,试点选择科学性不足。一是从试点级别来看,部分政策所选择试点地区的行政级别多样性不足,39项政策的试点地区只涉及2个以内的行政级别,其中20项政策的试点地区只涉及一个行政级别,不利于试点期结束后有关经验向全国不同层级的行政区推广。二是从试点区域覆盖度来看,近四分之一政策所选择的试点地区仅涉及3个及以下的大区,这一比例在B、H类试点政策中甚至高达40%。中国不同大区的经济社会发展与生态环境保护状况可能存在较大差异,试点选择的区域覆盖度不足可能导致试点经验在其他未开展试点的大区“水土不服”。三是从试点的跨区域性来看,D、H和I类政策中均不包括流域/跨区域试点,资源类、空间类和环境类政策中不包含流域/跨区域试点的分别占52.2%、66.6%和77.8%,这不利于流域/跨区域资源环境问题的解决。

第四,立法、市场、社会参与等管理手段有待进一步完善。一是在法律、法规全面性方面,34%的试点政策在国家级法律、法规和地方法规中均未得到体现;47.2%的试点政策在国家级法律、法规或地方法规中没有体现。这些政策缺少足够的法律授权,部分政策虽在相关法律法规中已有原则性规定,但缺乏可操作性。二是在法律、法规修订及时性方面,在与国家级法律、法规或地方法规相关的35项试点政策中,政策执行以来有关法律、法规进行过修订的仅占22.6%,这一比例在A、B、D类政策中均为0,在F类政策中仅为16.7%。三是虽然近六成试点政策规定了市场化机制的相关内容,但实施程度不高,既无法为生态文明建设提供充足、可持续的资金保障,又无法通过有关机制对宏观和微观经济进行有效调控,实现经济转型发展。四是虽然有约六分之五的试点政策在执行过程中积极鼓励社会参与,但利益相关方的参与主要集中在末端环节,在立法、政策制定、考核问责等方面参与较少,且参与深度不足。同时,对于公众参与程序缺少明确安排。

5 对策建议第一,进一步强化改革目标的引领作用,健全改革任务的考核机制。一是根据生态文明建设试点的阶段性任务,设置阶段性目标,时间节点可以选择2020年、2025年、2030年、2035年等标志性年份,并将有关改革任务分解到每一年,推动落实改革的阶段性任务。二是为改革工作设定明确的约束性目标,尤其是可量化、可核实目标,主要包括国民经济和社会发展规划纲要中确定的资源环境约束性指标,以及《生态文明建设考核目标体系》《绿色发展指标体系》中确定的重要指标,并突出公众的获得感,同时要避免不同政策中目标发生冲突。三是进一步细化改革任务的考核办法,包括:与政策目标相协调的考核指标;考核工作的时间节点,包括开始和完成时间,完成考核报告的截止时间等;考核工作的评分方式,以及成绩的等级划分标准;考核作用,考核结果要作为各级党政领导干部综合考核评价、财政资金划拨的重要依据;考核结果要向社会公开,接受舆论和公众监督。

第二,对改革任务进行调整、优化,改革流域/跨区域资源环境管理体制。一是建议由第三方评估机构对生态文明试点政策,尤其是C、F类政策进行梳理,明确所有交叉、重复的改革任务。由有关部门共同参与,结合新的部门分工,重新确认各项试点政策的参与部门,对重复或交叉的改革任务,进行清理、整合和重新分配。二是由多部门共同参与推动的试点政策,须在政策性文件中明确有关部门分工,以防止部门间推卸责任,为考核工作提供有力依据。三是构建统筹协调机制、管理执行机制、科学评估机制和社会参与机制“四位一体”的流域/跨区域生态环境治理体系。

第三,优化试点地区和试点政策布局,提高试点选择方式的科学性。应进一步规范生态文明政策试点选择的相关程序,由有关部门(联合)印发开展政策试点工作的通知,对以下内容作出明确规定:试点工作的主要目标、重点任务和时间期限;申报条件,如经济社会和生态环境发展状况、行政级别、地理区位、流域/跨区域试点、试点地区数量、有关工作基础等;申报程序,包括提出申请、编制方案、专家评审、公示公告、开展建设、年度考核、试点验收、定期复查等;试点实施方案编制要求,包括试点地区概况、有关工作基础、面临的主要问题、工作目标、主要实施内容、保障机制等。有关部门在进行试点布局时,为了提高试点经验的代表性和可复制性,应适当增加试点的行政级别,同时应尽量做到在大部分大区都选择若干地区开展试点。为了应对日趋严峻的流域/跨区域资源环境问题,应适当增加此类型试点数量,并注意与国家级区域发展战略相衔接。

第四,加强立法、市场、社会参与等多元化管理手段的综合运用。一是对于取得成效的试点政策,尤其是D、G、H、I类试点政策,应该及时总结成功做法,上升为地方性法规内容;全国行之有效的,应及时上升为国家层面的法律、法规内容。二是对于A、B、D、F类政策,虽在相关法律法规中已有原则性规定,但缺乏可操作性,需要继续通过试点工作,总结经验,进而对已有法律法规进行修改。三是在市场化机制方面,应通过绿色金融、绿色产品体系、环境治理和生态保护市场主体培育等制度,为生态文明试点建设筹措资金;利用自然资源资产产权交易、排污权交易、生态保护补偿、自然资源有偿使用等制度,对经济活动进行有效调控,转变传统发展方式。四是有关部门在制定生态文明试点政策相关文件的过程中,应充分征求有关各方意见,进行修改完善;地方政府在进行试点申报过程中,应鼓励利益相关方代表参与其中,提出意见和建议,完善试点方案。五是加强生态文明宣传教育,适应分众化、差异化传播趋势,借助新媒体传播优势,加快构建生态文明建设舆论引导新格局,推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。

| [1] |

习近平.习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话[EB/OL].(2018-05-19).http://www.gov.cn/xinwen/2018-05/19/content_5292116.htm.

|

| [2] |

中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2017.

|

| [3] |

中共中央, 国务院.中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见[EB/OL]. (2015-05-05). http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/05/content_2857363.htm.

|

| [4] |

中共中央, 国务院.中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》[EB/OL]. (2015-09-21). http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm.

|

| [5] |

丁丁, 蔡蒙, 付琳, 等. 基于指标体系的低碳试点城市评价[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(10): 1-10. |

| [6] |

乔永平. 我国生态文明建设试点的问题与对策研究[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版), 2016, 16(1): 24-29. |

| [7] |

盖永伟, 张为玲, 龙玉桥, 等. 对水生态文明城市建设试点评估的几点建议[J]. 中国水利, 2017(20): 19-21. |

| [8] |

TANG P C, YANG S W, SHEN J, et al. Does China's low-carbon pilot programme really take off? Evidence from land transfer of energy-intensive industry[J]. Energy policy, 2018, 114: 482-491. |

| [9] |

任俊霖, 李浩, 伍新木, 等. 基于主成分分析法的长江经济带省会城市水生态文明评价[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(10): 1537-1544. |

| [10] |

狄乾斌, 何德成, 乔莹莹. 海洋生态文明研究进展及其评价体系探究[J]. 海洋通报, 2018, 37(6): 615-624. |

| [11] |

施生旭. 生态文明先行示范区建设的水平评价与改进对策——福建省的案例研究[J]. 东南学术, 2015(5): 67-73. |

| [12] |

GUO B, GENG Y, REN J Z, et al. Comparative assessment of circular economy development in China's four megacities:The case of Beijing, Chongqing, Shanghai and Urumqi[J]. Journal of cleaner production, 2017, 162: 234-246. |

| [13] |

ZHOU D Q, GRUMBINE E G. National parks in China:Experiments with protecting nature and human livelihoods in Yunnan province, Peoples' Republic of China (PRC)[J]. Biological conservation, 2011, 144(5): 1314-1321. |

| [14] |

马庆华, 杜鹏飞. 新安江流域生态补偿政策效果评价研究[J]. 中国环境管理, 2015, 7(3): 63-70. |

| [15] |

郭默, 毕军, 王金南. 中国排污权有偿使用定价及政策影响研究[J]. 中国环境管理, 2017, 9(1): 41-51. |

| [16] |

DAI H C, XIE Y, LIU J Y, et al. Aligning renewable energy targets with carbon emissions trading to achieve China's INDCs:A general equilibrium assessment[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2018, 82: 4121-4131. |

| [17] |

YU Y N, WU W J, ZHANG T, et al. Environmental catching-up, eco-innovation, and technological leadership in China's pilot ecological civilization zones[J]. Technological forecasting and social change, 2016, 112: 228-236. |

| [18] |

李博英, 尹海涛. 领导干部自然资源资产离任审计方法研究——基于模糊综合评价理论的分析[J]. 审计与经济研究, 2016, 31(6): 28-34. |

| [19] |

WANG N, LEE J C K, ZHANG J, et al. Evaluation of Urban circular economy development:An empirical research of 40 cities in China[J]. Journal of cleaner production, 2018, 180: 876-887. |

| [20] |

崔东文, 金波. 基于随机森林回归算法的水生态文明综合评价[J]. 水利水电科技进展, 2014, 34(5): 56-60, 79-79. |

| [21] |

汪伦焰, 袁杰, 李娜, 等. 基于物元可拓模型的水生态文明城市建设评价——以许昌市为例[J]. 人民长江, 2016, 47(18): 18-21. |

| [22] |

房巧玲, 李登辉. 基于PSR模型的领导干部资源环境离任审计评价研究——以中国31个省区市的经验数据为例[J]. 南京审计大学学报, 2018, 15(2): 87-99. |

| [23] |

安丽, 赵国杰. 排污权交易评价指标体系的构建及评价方法研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2008, 18(1): 89-93. |

| [24] |

CONG J H, LIU Q Y, YANG J D, et al. Analysis of interprovincial trade embodied carbon emissions in Beijing-Tianjin-Hebei and surrounding provinces:based on constructed MRIO model[J]. Chinese journal of population resources and environment, 2017, 15(1): 71-79. |

| [25] |

WANG P, DAI H C, REN S Y, et al. Achieving copenhagen target through carbon emission trading:economic impacts assessment in Guangdong Province of China[J]. Energy, 2015, 79: 212-227. |

| [26] |

郇庆治, 徐越. 三维视野下的生态文明示范区建设:评估与展望[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2017, 17(3): 54-63. |

| [27] |

宁骚. 公共政策学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.

|

2020, Vol. 12

2020, Vol. 12