党的十九大报告中指出,我国要继续大力实施创新驱动发展战略,进一步加强生态文明建设。党的十九届四中全会进一步提出,在生态环境上,要实行最严格的生态环境保护制度,并严明生态环境保护责任制度;在科技创新上,要完善科技创新体制机制,加快建设创新型国家。环境规制在解决污染难题上发挥了重要作用,但是会影响技术的创新及扩散。而技术创新在促进国家或地区经济长期可持续发展中扮演着重要角色,因此各国政府在制定环境政策时必须将生态环境与技术创新的关系纳入考虑范围。由于环境问题自身具有负外部性及“公共产品”的性质,难以界定其产权归属,致使市场机制难以解决环境问题,易导致“市场失灵”问题,为弥补此缺陷,政府制定并实施相应的环境规制政策显得尤为必要。中国如何权衡环境保护与技术创新之间的关系,如何促进经济的长期可持续发展,成为政策制定者与学术界广泛关注的问题。

1 文献综述与理论假设环境规制与技术创新的关系一直以来都是学术界研究的热点。新古典经济学理论认为,严格的环境规制对技术创新存在“挤出效应”,会提高治污成本,挤占用于从事创新活动的资金。而“波特假说”认为,长期内适度的环境规制政策将对企业的科技创新活动起到刺激性推动作用,可弥补因规制而增加的额外成本,从而形成“创新补偿效应”。由于技术创新是一种过程性的活动,越来越多的学者开始从系统观的角度研究环境规制对技术创新效率的影响。

部分学者认为环境规制对技术创新效率具有正向影响效应[1-3],还有部分学者认为环境规制对技术创新效率存在“挤出效应”[4, 5],除了以上两种观点,环境规制对技术创新效率的影响效应存在非线性特征是近年来学术界更为普遍的结论。刘伟[6]等采用DDFGML法测算中国35个细分工业行业的技术创新效率,发现环境规制强度对技术创新效率的影响趋势呈“U”形曲线;杜龙政等[7]使用与刘伟等[6]相似的做法对中国2001—2016年间30个省份的数据进行研究,得出相似的结论;苏昕、周升师[8]认为正式环境规制与创新效率之间为“U”形关系,而非正式的环境规制与企业创新效率之间则为倒“U”形关系;余东华、崔岩[9]则指出环境规制对技术创新的影响效应呈现“下降—上升—下降”的倒“N”形关系。另外,Cao和You等[10]、Song和Wang等[11]的研究也支持环境规制对技术创新效率存在非线性影响的观点。

由此可见,多数研究支持环境规制与技术创新效率之间存在非线性关系的结论,但理论界对该种非线性影响的具体形式并未形成统一的观点。基于此,本文提出第1个假说。

假说1:环境规制对技术创新效率的影响效应存在非线性特征,随着环境规制强度的变化会产生不同程度的“挤出效应”或“创新补偿效应”。

对技术创新概念的深入剖析是研究环境规制对技术创新效率影响的重要工作。技术创新作为一种过程性的活动,要经历研究开发阶段与成果转化阶段,即从资源投入到产生经济效益的过程,这体现了创新链的思想,许多文献都曾基于此种思想计算技术创新效率[12-14]。

现已有少量学者从创新链视角界定技术创新活动,研究环境规制对技术创新效率的影响,其中,陶长琪和琚泽霞[15]运用创新链思想,将技术创新过程划分为技术的开发和转化两个阶段进行研究,发现了环境规制与技术创新开发之间的倒“U”形关系;赵领娣和徐乐[16]从投入产出视角,将技术创新分为技术研发阶段和技术转化阶段,对2002—2015年中国大中型工业企业的分行业面板数据进行分阶段检验,得出环境规制与研发阶段的创新投入呈现先遏制而后促进的“U”形关系,而与技术转化阶段的创新产出之间呈现先促进后遏制的倒“U”形关系。

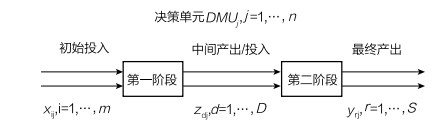

本文拟从创新链的视角出发,在规模收益可变假设下构建两阶段关联DEA模型,将技术创新过程分解为研究开发和成果转化两个相互关联的子过程,来考察技术创新效率。同时,由于研究开发阶段是初始资源投入到技术创新成果产生的过程,成果转化阶段为技术创新成果被进一步市场化运用、产生经济效益的过程,环境规制对于此二者的影响也可能存在区别。基于此,本文提出如下假说2。

假说2:技术创新活动会经历研究开发和成果转化两个阶段,环境规制对不同阶段技术创新效率的影响效应存在阶段异质性。

此外,受我国东部与中西部地区较为明显的自然地理环境、经济发展水平等差异的影响,我国环境规制对技术创新效率的影响效应也可能呈现空间异质性。Jiang和Wang等[17]从区域层面上研究了环境规制对企业创新效率的影响效应;崔立志和许玲[18]的研究工作得出环境规制政策对我国东部地区技术创新具有“挤出效应”,而对于我国中西部地区的技术创新则具有促进作用;Xie和Yuan等[19]的研究也支持环境规制对技术创新效率的影响存在显著地区差异的结论。现有研究大都证明了环境规制对技术创新效率的影响存在区域异质性,但仍未有文献综合考虑这一影响关系的阶段异质性与区域异质性,这也是本文的主要贡献之一。基于此,本文提出假说3。

假说3:若从全国层面或分东部、中西部两大区域等不同空间视角进行研究,环境规制对技术创新活动不同阶段效率的影响可能存在空间异质性。

综上所述,本文将基于系统观和创新链视角,以中国作为研究对象展开实证分析,建立相关模型测算技术创新活动投入产出效率,并对中国2011—2017年间的省级面板数据进行回归检验,探讨环境规制强度对研究开发阶段和成果转化阶段的技术创新效率的非线性影响关系,同时将我国30个省级行政单位(除西藏、香港、澳门、台湾外)划分为东部、中西部两大区域,进一步揭示环境规制对技术创新效率影响的空间异质性和阶段性特点,并据此提出相应政策建议。

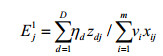

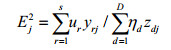

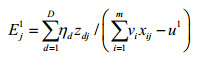

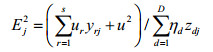

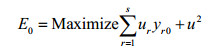

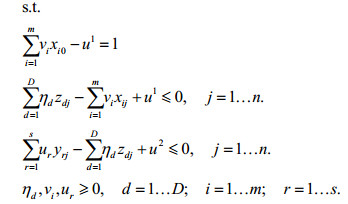

2 技术创新效率测算模型目前,诸多学者采用数据包络分析(DEA)对技术创新进行相对效率评价。使用传统DEA模型测算实际技术创新过程的效率时,会忽略技术创新系统内部结构及内在运行机理,即默认技术创新活动的投入产出内部运行过程为绝对有效,只关注最初投入与最终产出。而在实际技术创新活动中,技术创新的投入产出过程可能由一系列子过程构成,使用传统DEA模型测算的技术创新效率可能不符合创新生产实际。因此,本文基于系统观与创新链的视角,使用Kao和Hwang[20]的两阶段关联DEA模型,并借鉴Chen等[21]和Wang等[22]对该模型的修正和改进,将技术创新过程分解为研究开发和成果转化两个互为联系的子过程,前者主要为技术创新的初始研发过程,后者主要关注对创新成果的进一步市场化运用的经济转化过程,并将两个子过程在整个过程中的串联关系纳入考虑,在规模收益可变假设下构建两阶段关联DEA模型,考察技术创新效率。其中,前一过程的产出是后一过程的投入。

如图 1所示,假设有n个DMU要计算,在第一阶段每个

|

图 1 两阶段关联DEA模型的生产创新链示意图 |

|

(1) |

|

(2) |

其中,

|

(3) |

|

(4) |

第一阶段效率Ej1为投入导向型,第二阶段效率Ej2为产出导向型,u1和u2在设定上为自由的。以下为本文所构建的两阶段关联DEA模型:

|

(5) |

|

一旦得到E0,则通过求解以下模型,可以确定DMU0在第二阶段的个体效率,进而可求得第一阶段的个体效率:

|

(6) |

|

(7) |

在得到DMU0的整体效率E0和第二阶段单独的效率E02后,可以间接求解第一阶段的个体效率E01。以此类推,得到任一决策单元DMUj在规模报酬可变假设下的整体效率Ej、第一阶段效率Ej1和第二阶段效率Ej2。本文将使用Maxdea ultra 7.0软件,利用构建的两阶段关联DEA模型来测算中国30个省份(不含西藏、香港、澳门、台湾)技术创新活动的整体效率、研究开发阶段效率和成果转化阶段效率。

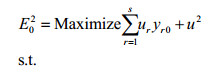

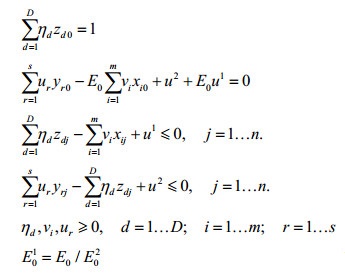

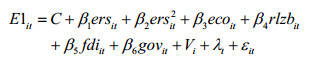

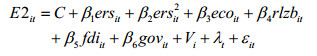

3 环境规制对技术创新效率影响的实证分析 3.1 实证模型设定为分别探索环境规制对研究开发阶段和成果转化阶段的技术创新效率的影响效应,本文分别构建了两个包括中国2011—2017年30个省份数据的面板模型。此外,为探索环境规制对两阶段创新效率影响的空间差异,将30个省份分为东部、中西部两大区域进行分组检验,其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等11个省份,中西部地区包括除西藏外剩余的19个省份。该面板数据模型样本容量较大,可以有效避免多重共线性影响。具体计量模型如下:

|

(8) |

|

(9) |

第一、二个模型分别考察了环境规制对研究开发阶段以及成果转化阶段技术创新效率的影响效应。其中,i地区t期的研究开发阶段技术创新效率用E1it衡量,i地区t期的成果转化阶段技术创新效率用E2it衡量;i地区第t期的环境规制由ersit表示;控制变量由ecoit(地区经济发展水平)、rlzbit(人力资本水平)、fdiit(投资开发度)、govit(政府干预程度)等变量构成。i表示第i个省份;t表示t时期。C表示常数项;β表示待估参数;Vi表示个体效应;λt表示时间效应;εit表示随机误差项。

本文利用Stata14.0,在对所有变量进行平稳性检验后,对以上两个模型进行回归,并由F统计量与Hausman统计量确定模型形式,前者用以检验是否应建立混合模型,后者则为选择随机效应模型或是固定效应模型提供参考,最后运用适当的方法对模型回归参数进行估计。

3.2 变量说明本文所采用的数据中,由于西藏、香港、澳门、台湾数据缺失严重,故而将其剔除;另外,由于与计算技术创新效率有关的5个指标在近20年内仅有2004年、2008—2009年和2011—2017年的数据,因此为了保证数据的连续性与可得性,本文采用中国30个省份2011—2017年7年的面板数据进行实证检验。数据来源涵盖了《中国统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国环境年鉴》及各地方统计年鉴、国家与各地统计局数据库。

3.2.1 被解释变量:技术创新效率(E)本文基于系统观和创新链的视角,采取研究开发阶段的技术创新效率和成果转化阶段的技术创新效率等两个变量作为被解释变量,两者分别用符号“E1、E2”表示,数据由前文的两阶段关联DEA模型测算而得,其投入产出指标的选取如下:

(1)初始投入:研究开发阶段的初始投入主要从劳动力、资金角度考虑,选取规模以上工业企业R & D人员全时当量来衡量技术创新劳动力投入,选取规模以上工业企业R & D经费代表技术创新资金投入。为了使数据具有可比性,本文以2000年为基期,用商品零售价格指数对规模以上工业企业R & D经费进行平减。

(2)中间产出与投入:对于研究开发阶段的技术创新中间产出,本文选取的变量有规模以上工业企业专利申请数、规模以上工业企业新产品项目数,同时也是成果转化阶段的技术创新活动中间投入指标。其中,专利申请数是反映由技术创新资源到实现成果转化率的重要量化指标,新产品项目数可以较好地体现技术创新中间产出的状况,从而弥补专利申请数指标的不足。

(3)最终产出:在技术创新的成果转化阶段,由于新产品销售收入能够较好地反映工业企业创新成果的经济价值和市场价值,充分体现专利与新产品项目转化为经济效益的效果,本文选取规模以上工业企业新产品销售收入来衡量最终产出,同时利用以2000年为基期的商品零售价格指数进行平减,以消除通货膨胀影响。

3.2.2 解释变量:环境规制强度(ers)在度量环境规制强度的问题上,国内外学者主要采取以下几种方式:一是用政府环境规制政策的数量来代表环境规制强度的高低;二是采取污染治理总投资占工业总产值或企业总成本的比重来衡量;三是采用污染治理设施运行费用衡量;四是根据不同污染物的排放密度来衡量;五是根据在环境规制的条件下用某种污染物排放量的变化情况来度量。上述的五种对环境规制强度的衡量指标都在一定程度上存在不足,基于数据可得性与保留指标的相对完善性的考虑,本文选取中国30个省份2011—2017年内污染治理设施运行费用占GDP比重,作为衡量环境规制强度的指标,用符号“ers”表示。污染治理设施运行费用为治理废水与废气的运行费用之和,数据来源为历年《中国环境年鉴》。

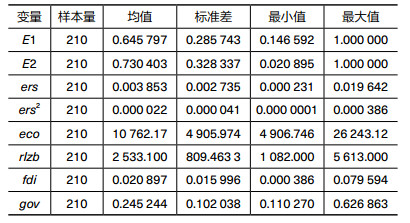

3.2.3 控制变量本文采取的控制变量有:①地区经济发展水平(eco),本文选取人均GDP来衡量各地区的经济发展水平,为了消除通货膨胀的影响,以2000年为基期的GDP平减指数对人均GDP进行平减,用所得到的实际人均GDP作为表示地区经济发展水平的控制变量。②人力资本水平(rlzb),本文以每10万人口高等学校平均在校生数作为衡量人力资本水平的控制变量。③投资开放度(fdi),本文选取实际利用外商直接投资额占GDP的比重这一指标作为衡量投资开发度的控制变量。④政府干预程度(gov),本文采取各省(区、市)地方财政一般预算支出占GDP的比重衡量政府干预程度。各变量描述性统计详情见表 1。

| 表 1 变量描述性统计 |

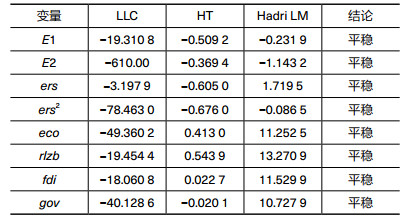

为避免虚假回归的存在,需要在回归前对面板数据模型中所有的变量进行平稳性检验。为避免单一检验方法可能存在的缺陷,本文将采用Levin-Lin-Chu(LLC)、Harris-Tzavalis(HT)、Hadri LM等三种面板单位根检验方法,当大多数检验结果拒绝变量不平稳的原假设时,可认为变量平稳。由表 2的检验结果可认为所有变量均具有平稳性。

| 表 2 面板数据单位根检验结果 |

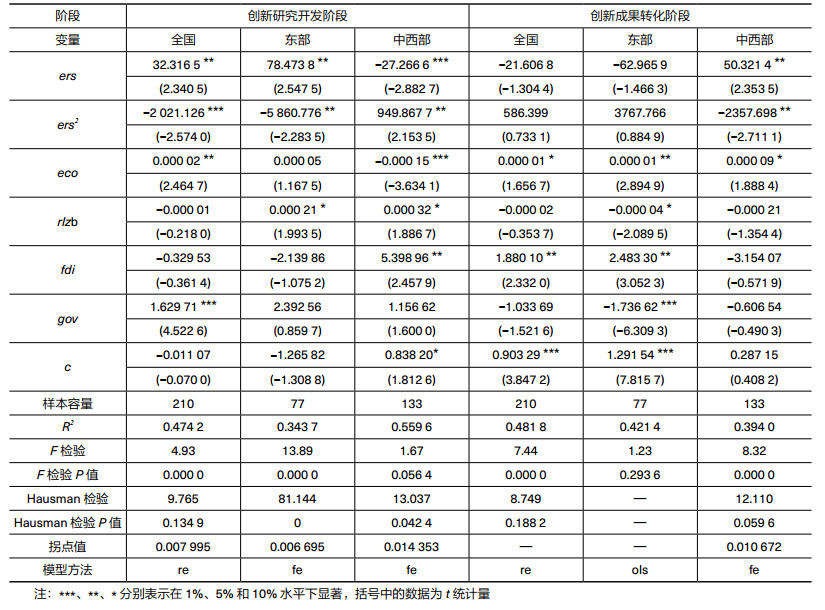

根据上文构建的实证模型,分别建立全国30个省份的环境规制对研究开发阶段以及成果转化阶段技术创新效率的影响效应模型,再将30个省份划分为东部、中西部两大区域进行分组检验,分别探索不同空间范围内环境规制对两个不同阶段技术创新效率的影响效应。具体实证结果见表 3。

| 表 3 环境规制对技术创新效率影响的实证结果 |

(1)从研究开发阶段的估计结果来看,全国环境规制强度变量的一次项和二次项系数均显著,符号分别为正号和负号。这表明随着环境规制的逐渐加强,研究开发阶段技术创新效率呈现先升高后降低的趋势,符合倒“U”形的非线性关系特征,与本文最初的假设相符。而当分区域考察时,东部地区的环境规制强度变量的一次项和二次项系数符号上也分别显著为正号和负号,与全国层面的结果相似,但拐点出现较早。中西部地区环境规制强度变量的一次项和二次项系数则分别显示为负号和正号,且十分显著,这与全国和东部地区的估计结果不同,说明随着环境规制强度的不断增强,中西部地区研究开发阶段的技术创新效率显著地呈先降低后提高的“U”形发展趋势,另外,中西部地区拐点的出现也晚于全国和东部地区。

全国和东部地区在研究开发阶段的技术创新效率为何会与环境规制强度之间呈倒“U”形关系?可以对其进行如下解释:企业是否选择提高研究开发阶段的技术创新效率,取决于服从规制与研发创新两者间成本的相对大小。较低的环境规制强度意味着服从环境规制的成本也较低,此时企业提高研发创新效率的动力不够。当环境规制力度由弱变强,且仍处于适度严厉的状态时,企业在保持高利润水平与满足政府政策要求的双重动机下,会有更大的动力进行优化配置,提高创新资源的利用能力及产出转化率,以求通过较低的研发创新投入实现较高的研发创新产出,从而产生了环境规制对技术创新的“补偿效应”。然而,随着环境规制强度增加直至超过拐点,企业在过于严厉的政策环境下难以通过研发创新带来的收益弥补治污成本,反而会导致研究开发阶段技术创新效率的降低。因此,在研究开发阶段随着环境规制强度由弱变强,全国和东部地区的技术创新效率表现为先增加后减少的变化趋势。

另外,与全国和东部地区不同的是,为何中西部地区在研究开发阶段的技术创新效率会与环境规制强度之间呈“U”形关系?原因可能是中西部地区相对东部甚至全国而言,进行研发创新的成本较高。当政府对环境规制的力度较弱时,企业在治污减排和管理制度上的自主创新的动力不足,增加的治污成本反而可能挤占了企业原有的研发资金,产生“挤出效应”,这会使研发创新效率逐渐降低。短期来看,当期企业为治理污染会降低自主研发力度;从长期来看,环境规制强度逐步加大达到“拐点值”后,污染治理成本不断增加以至于超过研发创新的成本,企业被动的末端污染治理效果变得不理想,面对末端治污的边际效益递减以及政府环境规制政策力度的逐渐加强,企业将逐渐提升技术研发强度,促进研发创新效率的提高,进而实现更高的产出与利润。这也说明了随着规制程度的加强,环境规制对研发阶段技术创新效率的影响效应在时间维度上呈现“U”形轨迹关系。

(2)从成果转化阶段的估计结果来看,全国层面和东部地区的环境规制强度变量系数均不显著。但中西部地区环境规制强度变量的一次项和二次项系数符号上分别显示为正号和负号,且均在5%的水平上显著,说明随着环境规制的不断增强,中西部地区在成果转化阶段的技术创新效率显著地呈现先增加后减弱的倒“U”形变化趋势,拐点约在0.011。这个实证结果表明,在技术创新成果进一步市场化运用的成果转化环节,全国和东部地区的技术创新效率与环境规制强度之间没有显著的非线性关系,而在中西部地区创新成果转化效率却随着环境规制强度的逐渐增强,呈现出显著先增后减的倒“U”形变化趋势。这说明对于中西部地区,适度严厉的环境规制有利于企业提高创新成果的产出转化率,加速创新成果的市场化进程,以弥补环境规制带来的成本,而当环境规制强度超过一定限度时,不断增加的规制成本反而会给企业带来较重的负担,使其难以对研发创新成果进行进一步的商业化运用。

(3)从控制变量对研究开发阶段技术创新效率影响的估计结果来看,在全国层面上,经济发展水平的影响系数显著为正,这表明从总体来说,经济发展水平越高的地方在研究开发阶段往往拥有较高的创新效率。而当分区域考察时,其影响系数在东部地区不显著,而在中西部地区显著为负,这可能是因为中西部地区多采取粗放型的经济发展模式,进行研发阶段的技术创新活动时主要依靠创新投入的增加,而忽略了创新效率的提高。人力资本水平在东部和中西部地区的影响系数均显著为正,这是因为企业研发创新活动的开展需要积累充足的人力资本,人力资本的吸收和转化能力的提高也直接推动了企业研发创新活动的开展。投资开放度的影响系数在中西部显著为正,一方面,对外开放有利于引进先进的技术设备与管理经验,另一方面,FDI还可以通过竞争、示范与模仿效应,前后向关联效应等渠道发挥技术溢出效应的作用,有利于提高中西部企业在研发阶段的技术创新效率。政府干预程度的影响系数在全国显著为正,对研发阶段创新效率具有正向促进作用,这主要是因为中国技术创新的研发投资大部分属于政府投资,政府为企业的研发创新活动提供资金支持,对其创新效率的提高具有明显促进作用。

(4)从控制变量对成果转化阶段技术创新效率影响的实证结果看,成果转化阶段技术创新效率受经济发展水平影响的系数在全国显著为正,而当分区域考察时,其影响系数在东部和中西部均显著为正,这表明无论从总体还是分区域来说,经济发展水平越高的地方在技术创新的商业化阶段往往拥有较高的创新成果转化效率。人力资本水平在东部的影响系数显著为负,但影响程度较小,这可能是因为较高的人力资本水平被低效利用导致劳动力成本偏高,会降低创新成果在商业化阶段的转化效率。投资开放度的影响系数在全国和东部显著为正,而在中西部地区不显著,这表明总体来说,投资开放度的提高有利于技术创新成果转化效率的提高。同时,东部地区投资开放度对成果转化阶段技术创新效率的影响系数明显高于全国平均水平,这是因为改革开放以来,东部地区由于其沿海的独特地理优势,使得外向型经济成为其经济增长的主要推动力,外资大量涌入的同时带来了先进的技术水平和管理经验,大大提高了技术创新成果在商业化过程中的转化效率。政府干预程度的影响系数在东部显著为负,而在全国和中西部地区不显著,说明政府干预程度较高时将对东部地区市场机制的充分发挥产生不利的影响,反而会阻碍商业化阶段对创新成果进一步市场化运用的转化效率。

4 结论与政策建议目前中国企业在创新驱动转型升级的关键时刻,受到了“知识产权瓶颈”和“资源瓶颈”的双重约束,本文从创新链的视角出发,分别分析了环境规制对研究开发阶段和成果转化阶段技术创新效率的影响效应及其空间差异性。研究发现:

(1)在研究开发阶段,不同强度的环境规制会对全国的技术创新效率产生不同的影响,二者之间呈倒“U”形关系。当环境规制逐渐增强,且处于适度严厉状态时,会对技术创新产生“补偿效应”。然而,当环境规制继续增强到超过拐点时,反而会导致技术创新效率的降低。

(2)对研究开发阶段进行分区域讨论时,东部地区技术创新效率与环境规制强度之间仍然呈倒“U”形关系,而中西部地区技术创新效率随着环境规制由弱变强呈现出先减少后增加的变化趋势,由最初的“挤出效应”变为“补偿效应”。

(3)在成果转化阶段,全国范围内技术创新效率与环境规制强度之间没有显著的非线性关系。

(4)对成果转化阶段进行分区域讨论时,东部地区技术创新效率与环境规制强度之间没有显著的非线性关系,而在中西部地区技术创新效率随着环境规制由弱变强呈先增加后减少的倒“U”形关系。

在经济转型与产业升级的关键时期,不同强度环境规制政策的实施会对技术创新效率产生不同的影响,且这种影响会因技术创新阶段以及所处的地区而异,因此需要综合考虑不同环境规制政策以及地方经济发展与环境污染状况、创新阶段与产业结构实际,制定并实施合理的环境规制政策。本文结论具有较好的政策参考价值,为在促进环境保护的同时兼顾技术的创新与升级,本文提出以下几点政策建议:

(1)环境规制强度对中国工业技术创新效率的影响有一个“度”的限制,政府需避免盲目加大环境规制的实施力度,应立足于不同地域的社会经济现实情况,区分不同行业中企业的承载力,并结合环境保护的客观要求,制定灵活可调节的动态环境规制措施。例如,对于东部地区处于研发阶段的创新活动,由于技术创新效率与环境规制强度关系的倒“U”形特征,在制定环境规制政策时,要考虑其在倒“U”形曲线的具体位置,若处于曲线左侧,环境规制对研发创新效率具有正向影响,政府应适度提升规制强度;相反,若处于曲线右侧,则应适当降低规制强度。这种依实际情况滚动修订的动态环境规制政策避免了环境规制标准的单一、固定以及缺乏灵活性,虽会增加政府的施政成本,却能持续促进技术创新效率的提高,应被广泛采纳。

(2)政府制定的环境规制政策应始终保持与研发创新、技术成果转化的阶段性特点相适配,注意区分环境规制对研发创新效率与技术转化效率的影响效应,尤其是在中西部等欠发达地区,环境规制政策对不同阶段技术创新活动的影响具有明显的差异性,更需要小心把握规制的“度”。政府应探索更为丰富的环境规制手段,如推行碳排放交易、环境税、绿色消费等,保护环境的同时不损害企业尤其是中小企业等创新主体的研发创新积极性,完善科技人才发现、培养、激励机制,进一步推动技术创新效率的提升。

(3)政府在科学合理地制定与实施环境规制的同时,要进一步完善科技创新体制机制,加快建立以企业为主体、产学研深度融合的技术创新体系,促进以市场为导向的绿色技术创新。政府应建立和完善将环境规制引致的成本压力转变为对生产及技术创新激励的转换机制,并提供技术创新成果转化与进一步市场化运用的有利制度条件,疏通技术创新成果转化渠道,培育企业技术成果转化能力,使环境规制带来的正向溢出效应充分释放。

| [1] |

WEISS J F, ANISIMOVA T. The innovation and performance effects of well-designed environmental regulation:evidence from Sweden[J]. Industry and innovation, 2019, 26(5): 534-567. |

| [2] |

ZHANG Y, WANG J R, XUE Y J, et al. Impact of environmental regulations on green technological innovative behavior:An empirical study in China[J]. Journal of cleaner production, 2018, 188: 763-773. |

| [3] |

FORD J A, STEEN J, VERREYNNE M L. How environmental regulations affect innovation in the Australian oil and gas industry:going beyond the Porter Hypothesis[J]. Journal of cleaner production, 2014, 84: 204-213. |

| [4] |

SHI B B, FENG C, QIU M, et al. Innovation suppression and migration effect:The unintentional consequences of environmental regulation[J]. China economic review, 2018, 49: 1-23. |

| [5] |

陈超凡. 中国工业绿色全要素生产率及其影响因素——基于ML生产率指数及动态面板模型的实证研究[J]. 统计研究, 2016, 33(3): 53-62. |

| [6] |

刘伟, 童健, 薛景. 行业异质性、环境规制与工业技术创新[J]. 科研管理, 2017, 38(5): 1-11. |

| [7] |

杜龙政, 赵云辉, 陶克涛, 等. 环境规制、治理转型对绿色竞争力提升的复合效应——基于中国工业的经验证据[J]. 经济研究, 2019, 54(10): 106-120. |

| [8] |

苏昕, 周升师. 双重环境规制、政府补助对企业创新产出的影响及调节[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(3): 31-39. |

| [9] |

余东华, 崔岩. 双重环境规制、技术创新与制造业转型升级[J]. 财贸研究, 2019, 30(7): 15-24. |

| [10] |

CAO Y H, YOU J X, LIU H C. Optimal environmental regulation intensity of manufacturing technology innovation in view of pollution heterogeneity[J]. Sustainability, 2017, 9(7): 1240-1254. |

| [11] |

SONG M L, WANG S H, SUN J. Environmental regulations, staff quality, green technology, R&D efficiency, and profit in manufacturing[J]. Technological forecasting and social change, 2018, 133: 1-14. |

| [12] |

冯泽, 陈凯华, 戴小勇. 研发费用加计扣除是否提升了企业创新能力?——创新链全视角[J]. 科研管理, 2019, 40(10): 73-86. |

| [13] |

董艳梅, 朱英明. 中国高技术产业创新效率评价——基于两阶段动态网络DEA模型[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(24): 106-113. |

| [14] |

范德成, 李盛楠. 区域高技术产业技术创新效率测度与提升路径研究——基于共享投入关联型两阶段DEA模型[J]. 运筹与管理, 2019, 28(5): 156-165. |

| [15] |

陶长琪, 琚泽霞. 金融发展视角下环境规制对技术创新的门槛效应——基于价值链理论的两阶段分析[J]. 研究与发展管理, 2016, 28(1): 95-102. |

| [16] |

赵领娣, 徐乐. 投入产出视角下工业技术创新的环境规制协同效应[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2019, 21(4): 1-12. |

| [17] |

JIANG Zhenyu, WANG Zongjun, LI Zhubo, et al. The effect of mandatory environmental regulation on innovation performance:Evidence from China[J]. Journal of cleaner production, 2018, 203: 482-491. |

| [18] |

崔立志, 许玲. 环境规制对区域技术创新的影响研究[J]. 工业技术经济, 2017, 36(4): 19-25. |

| [19] |

XIE R H, YUAN Y J, HUANG J J. Dif ferent t yp es of environmental regulations and heterogeneous influence on "green" productivity:evidence from China[J]. Ecological economics, 2017, 132: 104-112. |

| [20] |

KAO C, HWANG S N. Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis:An application to non-life insurance companies in Taiwan[J]. European journal of operational research, 2008, 185(1): 418-429. |

| [21] |

CHEN Y, COOK W D, LI N, et al. Additive efficiency decomposition in two-stage DEA[J]. European journal of operational research, 2009, 196(3): 1170-1176. |

| [22] |

WANG Y M, CHIN K S. Some alternative DEA models for two-stage process[J]. Expert systems with applications, 2010, 37(12): 8799-8808. |

2020, Vol. 12

2020, Vol. 12