排污许可制度是我国固定源环境管理制度改革的重大政策[1]。2015年12月,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,提出“十三五”时期要“建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度”。2016年11月,国务院办公厅印发《控制污染物排放许可制实施方案》,明确2020年完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。截至2019年9月10日,全国共计核发火电、造纸等36个重点行业排污许可证6.7万余张,登记企业排污信息4.3万余家。排污许可证是一项精细化的管理手段,改革成功的关键是要做好制度建设与实施落实。本文在分析目前我国排污许可证制度改革进展和面临问题的基础上,紧密围绕固定源“一证式”环境管理模式的排污许可证制度内涵,从提升当前固定源环境管理效能出发,系统分析了排污许可制度与现有事前、事中、事后三个阶段固定源环境管理制度做好统筹衔接的方式和重点,提出“十四五”时期我国排污许可证制度建设改革思路与重点,为深化排污许可制度创新提供管理技术支撑。

1 “十三五”时期我国排污许可制度改革取得显著进展“十三五”时期,我国高度重视加强排污许可制度顶层设计,强化排污许可制度实施技术能力,推进和规范排污许可证核发,法规体系和技术体系不断丰富完善。排污许可制度改革取得了重要突破。

1.1 排污许可证核发工作进展较好截至2019年9月10日,全国共计核发火电、造纸等36个重点行业排污许可证6.7万余张,登记企业排污信息4.3万余家。管控大气污染物排放口24.89万个(主要排放口4.85万个,一般排放口20.04万个)、水污染物排放口5.14万个(主要排放口3.31万个,一般排放口1.83万个),全国约2.6万家企业提交了排污许可执行报告,“十三五”时期全国“建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度”的规划目标预计可以完成。

1.2 初步建立了较为完善的排污许可法规体系2016年11月,国务院办公厅印发《控制污染物排放许可制实施方案》。2018年1月,原环境保护部印发了《排污许可管理办法(试行)》,规定了排污许可证核发程序等,细化了生态环境部门、排污单位和第三方机构的责任。为进一步提升排污许可制度的法律位阶,2018年11月生态环境部办公厅印发了《关于公开征求〈排污许可管理条例(草案征求意见稿)〉意见的通知》,基本建立了较为完善的排污许可法规体系。

1.3 构建了较为健全的排污许可技术体系根据“十三五”期间排污许可制度按行业分步推进的要求,2017年原环境保护部发布了《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》,包括《国民经济行业分类》中的32个大类和78个中类或小类,以及4个通用工序。2019年7月11日《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》原则通过,对原2017版管理名录进行了修订完善。目前围绕固定污染源环境管理全覆盖目标,已发布排污许可证申请与核发技术规范48项,污染源源强核算指南18项、自行监测指南14项、污染防治可行技术指南7项,排污许可技术体系逐步健全。

1.4 推进排污许可证与现行固定源环境管理手段衔接主要集中在与环境影响评价、总量控制制度的衔接。一是统筹环境影响评价制度与排污许可制度的衔接。2017年11月,原环境保护部出台《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》,明确环境影响评价制度与排污许可制度衔接的具体要求。二是统筹许可排放量与重点污染物总量控制指标的衔接融合。《排污许可管理办法(试行)》中明确“应当按照排污许可证规定的许可排放量,确定排污单位的重点污染物排放总量控制指标”。

2 深化排污许可制度改革面临的挑战现阶段我国排污许可制度政策体系仍不够完善,面临着与现有固定源环境管理制度衔接有待加强、实施能力尚未得以充分保障、法律体系不完善等挑战。

2.1 排污许可制度与现有固定源环境管理手段衔接不到位 2.1.1 环境影响评价制度与排污许可制衔接不充分一是技术规范要求不一致。由于现行的环境影响评价技术导则与排污许可证申请核发技术规范在编制格式、污染物源强及数据核算方面存在差异,造成排污许可证申请、核发过程中难以与环境影响评价充分衔接,企业对照环境影响评价文件进行排污许可证申报存在一定难度,通常需委托第三方专业机构协助完成[2, 3]。二是两者在具体衔接过程缺乏顶层指导。我国环境影响评价制度发展已历经30多年,由于编制要求和技术不断更新,早期的环境影响评价文件内容较当前而言内容简单。此外,2016年原环境保护部发布了《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》,全国各地根据要求开展了环保违规建设项目现状环境影响评估,由相应的原环保部门出具环境影响评价备案意见并作为发放排污许可证的依据。不同时期、不同类型的环境影响评价文件与现行的排污许可证无法有效衔接,其具体衔接过程仍需制定相应的管理办法。

2.1.2 总量控制、排污权交易与排污许可制尚未实现联动一是总量控制制度与现行的固定源环境管理制度存在“脱节”问题。总量控制目标、控制方案与环境质量、环境承载力之间缺乏有效衔接,控制模式较为单一,以排污许可为核心的固定源总量控制政策体系尚未全面建立。总量控制制度与排污许可没有形成有效联动,无法形成制度合力[4]。二是排污权交易制度与排污许可制度尚未有效联动。由于缺乏配套政策且排污权交易市场发育程度不充分,企业通过压减产能、清洁生产、污染深度治理或技术改造升级实现的污染物排放实际削减量无法实现排污交易,一定程度上挫伤了企业主动减排的积极性和主动性。

2.1.3 打通环境影响评价制度与“三同时”制度政策关节对排污许可制度改革提出迫切需求“三同时”制度是我国特有的环境管理制度,国际上通常将环境影响评价文件提出的防治污染、防止生态破坏措施的落实看作是环境影响评价的一部分。但由于我国“三同时”制度先于环境影响评价制度而建立,因此对于建设项目环境管理就人为分成了两个阶段,即环境影响评价阶段和“三同时”执行阶段,并最终采取环保设施竣工验收这一方式来监督“三同时”制度的执行情况。长期以来,由于两项制度之间的相对独立性,造成环境影响评价提出的污染源环境管理要求难以得到有效落实,大大降低了固定源环境管理效能,迫切需要通过排污许可制度改革实现两者的有机融合。

2.1.4 核算口径不统一致使许可排放量与环境影响评价、环境统计等各类污染物排放量无法实现数据统一目前,我国环境影响评价、初始排污权、环境统计、环境保护税等各项制度中污染物排放量均是按照排入外环境总量确定,因此废水一类污染物采用企业车间排放口浓度进行核算;二类污染物纳管排放企业采用污水处理厂排放口浓度进行核算,直排企业采用企业总排口浓度进行核算。排污许可制度中许可排放量则是按照企业排放口的许可排放浓度进行核算,两者核算口径不统一,造成废水纳管排放企业排污许可核发的二类污染物(化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等)年许可排放量和执行报告中的实际排放量一般都远大于环境影响评价、初始排污权、环境统计、环境保护税中核算的排放量[5]。由于核算口径不统一,许可排放量和实际排放量与环境影响评价、初始排污权、环境统计、环境保护税中污染物排放量暂且无法实现数据统一。

2.1.5 环境信用制度与排污许可制度还未实现协同排污许可、环境信用分别作为固定源环境管理的核心制度和环境管理的基础手段,建立两者的协同机制对于确立排污许可制度固定源环境管理“核心地位”意义重大。我国社会信用体系建设处在探索健全阶段,环境信用与排污许可还未形成有效的协同机制。排污许可执行报告是企业“自证清白”的重要依据,也是污染物排放总量控制、排污交易、环境统计、环境保护税制度的主要数据来源[6]。当前还存在部分企业重视程度不够,不主动提交执行报告或者执行报告数据缺失现象。《排污许可管理条例(草案征求意见稿)》中规定“违反执行报告要求由县级以上地方生态环境主管部门责令改正,并处每次五千元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治”,处罚金水平可能不足以对该违规行为产生较强的威慑力。

2.2 排污许可制度实施保障能力不足 2.2.1 技术能力:基于“环境质量改善”的许可限值“响应机制”未建立建立固定源污染物排放与区域环境质量之间的响应关系,基于环境质量和最佳可行技术(BAT)对排放限值进行核定是排污许可证制度设计的技术要求,也是国际上的主要做法[6]。《“十三五”生态环境保护规划》明确提出“全面推行排污许可,以改善环境质量、防范环境风险为目标”,但目前在排污许可证实际核发过程中,核定排污许可排放量和污染物浓度基本是按现行污染物排放标准体系来确定的,许可限值要求偏松,许可限值与环境质量和最佳可行技术(BAT)之间尚未建立“响应机制”。

2.2.2 平台能力:排污许可信息平台与现有生态环境数据平台未实现数据统一共享环境数据信息存在“孤岛”现象,散见于环境管理各个领域,数据互联共享的基础比较薄弱,有待将分散在各个领域和行业的环境数据信息整合、打通,实现数据交换和共享,实现固定源环境管理系统内和跨部门共享的互联互通,为实现排污许可制固定源“一证式”环境管理提供有力技术支撑。目前,我国排污许可信息平台与环境统计、环境执法、重点污染源在线监测等生态环境数据平台还未实现统一共享,在数据来源途径、接口技术、实际操作上难度还比较大,“数据孤岛”的现象仍然存在。

2.2.3 监管能力:排污许可证后监管技术和管理能力不到位一是环境执法队伍能力不足。排污许可证的执法检查对于环境执法人员而言是一项新工作,且专业性较强,排污许可证后监管体系还没有建立起来,许多地方的环境监管和监测能力还难以满足按证执法监管的要求。二是证后监管缺乏管理规范。尽管《控制污染物排放许可制实施方案》《排污许可管理办法(试行)》等对加强排污许可证的监督管理提出了相关要求,但由于执法人员开展按证排污现场检查还缺乏具体可操作的执法监管指南,难以掌握执法监管重点和执法频次要求,执法监管边界不清晰。三是排污许可执法信息化滞后。从国际排污许可管理经验来看,通过排污许可“一证式”信息化管理,建立固定污染源信息化监管模式是提升环境执法监管水平的重要途径。排污许可信息化监管滞后导致执法人员证后监管难度大。

2.3 排污许可制度法律法规体系不完善 2.3.1 排污许可相关法规位阶偏低且与现行生态环境立法衔接不足目前关于排污许可的法规只出台了部门规章《排污许可管理办法(试行)》《排污许可管理条例》完成草案征求意见后仍未发布,除此之外尚未有其他具体法律法规对其做出规定。《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》中仅对未依法取得排污许可证情形规定了处罚条款,未对违反自行监测、执行报告管理要求等环境违法行为提出具体要求。此外,因排污许可制度涉及与税务、社会信用等多部门衔接,已超出部门规章立法权限范围,仍有待于推进排污许可立法加以解决。

2.3.2 上位法缺失致使固体废物和噪声暂未纳入管理范畴由于噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法等上位法的缺失,目前排污许可管理内容中固体废物和噪声等暂未统一纳入管理范畴。《中华人民共和国土壤污染防治法》中关于“土壤污染重点监管单位应当履行严格控制有毒有害物质排放,建立土壤污染隐患排查制度,制定、实施自行监测方案等义务,并将规定义务在排污许可证中载明”的相关规定,因固体废物未纳入管理范畴而难以得到有效落实。

2.3.3 排污许可证应用于环境经济政策缺乏必要的法律支撑一是排污许可证直接用于排污权有偿使用和交易政策中的产权属性未予明确。尽管目前在《中华人民共和国环境保护法》中明确了排污许可证的法律地位,但未明确其是否具有产权属性,排污许可证代表的产权属性在《中华人民共和国物权法》中缺少相应的法律支撑。二是排污许可制度在金融政策中的应用缺乏法律保障。在排污权抵押贷款中还缺少《中华人民共和国担保法》对排污许可证的支撑,排污许可证作为抵押物的担保价值得不到法律保障,致使银行等信贷机构承受了信贷风险[7]。

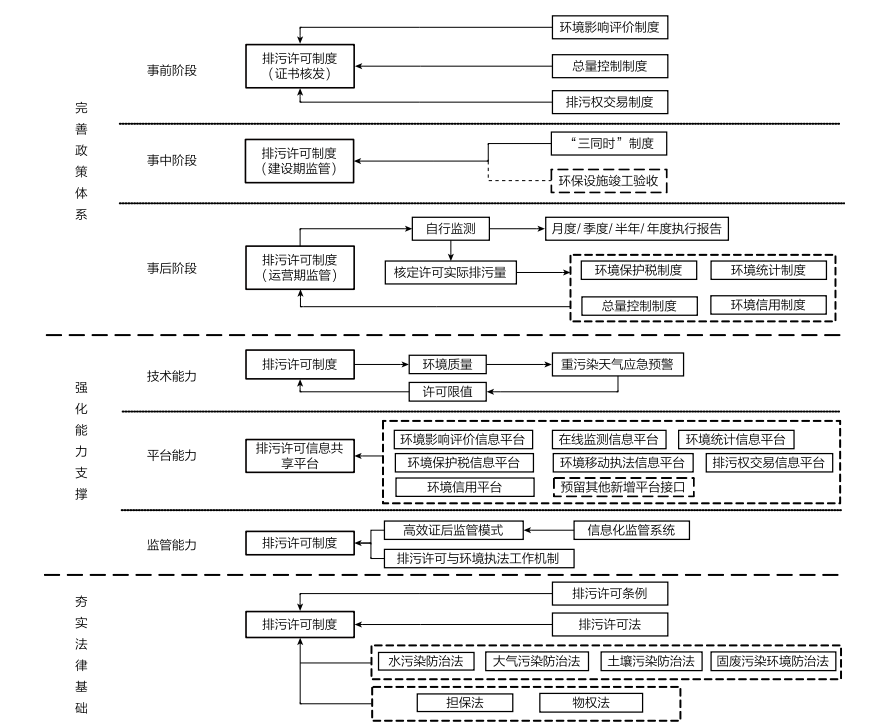

3 “十四五”排污许可证制度改革思路与框架排污许可证改革要着眼于构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系,重点是健全制度衔接、强化能力保障、夯实法律基础。一是完善排污许可制度政策体系。将排污许可制度全面贯穿于整个建设项目“事前、事中、事后”各监管阶段,突破现有固定源环境管理制度仅作用于排污单位生存周期某一阶段的应用局限,大幅提升固定源环境管理效能。二是强化排污许可制实施的能力支撑。紧密围绕“改善环境质量”这一核心,提出排放限值要求,逐步实现全过程、精细化管理,建立许可限值响应机制。开展各级各类固定污染源环境管理信息的整合共享,促进固定污染源管理的业务协同应用,不断提升以“排污许可制”为核心的固定污染源监管制度体系现代化管理水平。探索建立快速高效的排污许可证后监管模式,提升证后信息化监管水平。三是夯实排污许可法律法规基础。加快出台法规条例,大力推动排污许可立法,充分衔接环境保护相关法律,健全环境经济政策应用法律保障。“十四五”排污许可制“一证式”监管体系改革框架见图 1。

|

图 1 “十四五”排污许可证制度建设改革框架 |

建立统一的技术规范体系,实现环境影响评价文件与排污许可证申报核发在编制格式、数据核算等方面的内容衔接,推进环境影响评价申报数据与许可证填报数据的共享与衔接,实现两者无缝对接,提升管理效能[2, 3]。制定排污许可与环境影响评价衔接工作方案,对于过渡期、历史遗留问题,要分清类型,逐个解决,明确环境影响评价与排污许可在管理要求、管理内容和管理程序方面的衔接,推动形成环境影响评价与排污许可“一个名录、一套标准、一张表单、一个平台、一套数据”。

4.1.2 建立总量控制、排污交易与排污许可制衔接机制建立以排污许可制度为核心的固定源总量控制制度。以污染物许可排放量作为固定污染源总量控制指标,以许可证执行报告中的实际排放量考核固定污染源总量控制指标完成情况[4]。结合即将出台的《排污许可管理条例》,制定排污许可、污染物总量核定、排污权交易制度衔接工作方案,在排污许可证中载明企业排污权有偿使用和交易情况,明确通过压减产能、清洁生产等方式削减的污染物排放量可用于交易,激发排污单位主动降耗治污减排的积极性。

4.1.3 以排污许可促进环境影响评价、“三同时”、竣工环保验收实现有机融合通过排污许可证核发监管以实现环境影响评价制度、“三同时”制度的有机融合。取消竣工环保验收程序,将环保“三同时”要求一并纳入排污许可证管理,减少管理环节,提升环境管理效能[8]。排污单位按照许可证上登载的“三同时”要求自觉落实环境保护主体责任,并定期向生态环境部门主动申报“三同时”执行情况。生态环境部门通过竣工备案,强化排污许可证事中监管,体现排污许可证制度对排污单位监管的完整性。

4.1.4 统一许可排放量与其他各类污染物排放量数据统一固定污染源源强核算口径,在排污许可证申报过程中核算两套数据,一套是以企业为边界的年许可排放量和执行报告实际排放量,一套是以环境为边界的外环境实际排放量[5]。前者用于核发排污许可证;后者可与环境影响评价文件比对是否超总量排放,同时作为总量控制、排污权交易、环境统计、环境保护税[9]等政策所涉的污染物排放数据来源,推动固定污染源排放数据的真实统一。

4.1.5 建立排污许可与环境信用的有效衔接机制加快环境信用制度政策制定和立法进度,推动形成以环境信用为核心的生态环境监管新机制,构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。研究将无证排污、超浓度超总量排污、违反自行监测、违反台账记录、违反执行报告、违反信息公开等排污许可各类环境违法行为纳入企业环境信用管理体系。强化企业排污许可环境信用评价结果应用,建立多部门环境信用联合奖惩机制[10, 11]。推动企业持续做出改善生态环境的行为,不断提升生态环境保护绩效。

4.2 强化排污许可证实施的技术与管理能力支撑 4.2.1 建立基于“环境质量改善”的许可限值响应机制研究构建基于区域环境质量的许可排放量核定方法,对重点区域和一般区域、达标区域和非达标区域、重点行业和非重点行业分类施策,实现精准减排。借鉴上海经验,结合区域环境质量改善目标、季节性特征以及冬防要求合理设置许可排放量[12]。根据排污单位污染物产生量、排放量及环境影响程度大小,科学分类管理。实施差别化精细化管理,以企业实际排放量数据为基础确定重污染天气期间“一厂一策”应急减排要求,纳入排污许可管理。

4.2.2 完善运行各级排污许可信息共享平台开展各级各类固定污染源环境管理信息的整合共享,实现与环境影响评价信息平台、全国污染源监测信息管理平台、全国重点污染源在线监测系统、环境统计信息平台、环境移动执法系统信息平台、排污权交易平台、环境保护税涉税信息共享等现有平台数据的对接融合[11],预留与环境信用平台等新增的数据平台接口,以数据信息打通共享促进固定污染源管理协同,支撑生态环境保护主管部门实施现代化监管,强化企业守法和履行环境责任,提升以“排污许可制”为核心的固定污染源监管制度体系现代化管理水平。

4.2.3 强化排污许可证后监管探索建立快速高效的排污许可证后监管模式。借鉴陕西咸阳“审计式”证后执法检查经验,上海市监管、监测、监察的“三监联动”机制证后监管模式等,探索建立快速高效的证后监管模式,减少基层执法人员的执法难度,提高监管效能,降低监管成本。制定实施排污许可与执法衔接工作方案,厘清排污许可证后管理和依证执法,建立排污许可与环境执法的工作机制[9]。提升证后监管信息化水平,以排污许可信息共享平台为依托,应用移动执法系统建立固定污染源信息化监管模式,提升证后监管能力。

4.3 夯实排污许可制实施的法律基础 4.3.1 提高排污许可相关法律法规位阶继续推进排污许可立法研究,鼓励地方开展立法试点,完善《排污许可证管理办法(试行)》,加快出台实施《排污许可管理条例》,研究制定出台排污许可法,夯实排污许可制作为固定污染源管理核心制度的立法保障。排污许可法要突出排污许可制度衔接环境质量管理与固定源环境管理的桥梁纽带作用,明确规范所有违反排污许可制管理要求的违法行为的处罚要求。

4.3.2 完善排污许可制度与现行生态环境保护相关法律的衔接融合推动噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法等法律法规修订,将企业固废、噪声等纳入排污许可管理[2, 7],实现排污许可制对环境要素的全覆盖。同时通过完善法规与技术规范性,夯实排污许可管理制度建设立法支撑。

4.3.3 健全排污许可证环境经济政策应用法律保障将具有法律地位的排污许可证纳入《中华人民共和国物权法》用益物权和《中华人民共和国担保法》的抵押标的物范畴[7]。进一步明确排污许可证的标的物和抵押物的法律属性,为排污许可证与排污权交易、排污权金融抵押等衔接提供法律保障。结合环境信用制度,推动排污许可证在环境经济政策中的应用。

| [1] |

王金南, 吴悦颖, 雷宇, 等. 中国排污许可制度改革框架研究[J]. 环境保护, 2016, 44(2): 10-16. |

| [2] |

卫小平. 环境影响评价与排污许可制的衔接对策研究[J]. 环境保护, 2019, 47(11): 33-36. |

| [3] |

柴西龙, 邹世英, 李元实, 等. 环境影响评价与排污许可制度衔接研究[J]. 环境影响评价, 2016, 38(6): 25-27, 35-35. |

| [4] |

石磊, 李明奎, 秋婕. 关于"十四五"污染物总量控制的思考[J]. 环境保护, 2019, 47(9): 58-60. |

| [5] |

卫小平. 环境影响评价、排污许可和环境统计源强核算比较[J]. 环境影响评价, 2019(9): 51-54. |

| [6] |

蒋洪强. 排污许可证管理政策与支撑技术研究[J]. 中国环境管理, 2016, 8(5): 109-110. |

| [7] |

杨静, 葛察忠, 段显明, 等. 基于排污许可证的环境经济政策研究[J]. 环境保护科学, 2018, 44(5): 1-5. |

| [8] |

陈佳, 卢瑛莹, 冯晓飞. 基于"一证式"排污许可的点源环境管理制度整合研究[J]. 中国环境管理, 2016, 8(3): 90-94, 100-100. |

| [9] |

董战峰, 龙凤, 葛察忠. 环境保护税收政策改革还需深化[J]. 环境经济, 2019(3-4): 27-29. |

| [10] |

董战峰, 李红祥, 葛察忠, 等. 国家环境经济政策进展评估报告2018[J]. 中国环境管理, 2019, 11(3): 60-64. |

| [11] |

国家环境经济政策研究与试点项目技术组. 国家环境经济政策进展评估报告:2017[J]. 中国环境管理, 2018, 10(2): 14-18. |

| [12] |

贾磊, 郭林青, 冯雁, 等. 环评制度改革与排污许可制度实施调研报告[J]. 环境与可持续发展, 2019(2): 129-134. |

2020, Vol. 12

2020, Vol. 12