2. 生态环境部环境规划院, 北京 100012;

3. 成都市环境保护科学研究院, 四川成都 610072

2. Chinese Academy of Environmental Planning, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100012, China;

3. Chengdu Research Institution of Environmental Protection, Chengdu 610072, China

早在20世纪70年代,我国就已经开展了流域水环境污染防治综合规划的研究[1],“九五”期间确定了污染物总量控制指标[2],逐步将总量控制技术和达标管理相结合,形成了以污染总量控制和浓度控制为主的一系列管控方法。我国的污染物浓度控制主要体现为各类排放标准,以最佳可行技术为出发点,同时总量控制也呈现出目标总量控制的特点[3, 4]。这些控制方式便于行政管理和考核,但未考虑污染物排放量与水环境质量之间的响应关系[5],难以满足流域水环境管理的需求[6]。

本研究通过对国内外流域水环境污染管控制度和方法的梳理提炼,结合我国流域水质管理需求,尝试构建一种能够覆盖流域全空间和全口径污染源的流域综合排放管控体系,并提出差异化的固定源排放管控模式,以提高管控体系在不同地区的适用性。本研究通过案例实践对管控体系和模式进行验证和对比分析,提出了流域水环境污染管控建议,以帮助实现我国改善流域水质的目标。

1 流域水环境污染管控研究进展为了改善流域水环境质量,一些发达国家陆续实行了各类水环境污染控制政策与措施,并在流域水环境管理中进行了大量的实践,取得了显著的成绩[7-9],如欧盟莱茵河总量控制管理方案[10],日本工业集中湾区的流域污染总量控制计划[11, 12],以及美国TMDL计划[13]。其中以TMDL计划为代表的容量总量管理模式,从水质目标出发,根据区域的实际环境容量确定污染物控制方案,截至2010年,美国已开展四万余个TMDL计划,成为保障流域水质的关键技术[14, 15]。以上各国流域水质管理的核心是控制污染物排入受纳水体中的量,污染物排放管控的形式从单独的浓度控制到浓度与总量双达标的转换。在空间尺度上,从基于行政区的管控向基于流域生态水功能区转变;在时间尺度上,随着对流域污染源类型和污染负荷特征研究的加深,从基于年的总量控制逐渐精细到以日为时间单位的污染物排放负荷控制。

自“十一五”以来,我国也开始推动“目标总量控制”向“容量总量控制”的转变,2016年以来逐步探索形成以水质目标为核心的水环境管理路线。管理者和学者也对流域水质目标管理在我国的应用做了积极的尝试,例如,雷坤等[16]在“分区、分类、分级、分区”的理念下,将控制单元水质目标管理技术方法在辽河水系进行了实践;单保庆等[17]提出了一套基于水质的河流治理方案制定方法,包括水质问题诊断、目标确定与负荷分配、河流治理任务实施和实施效果评估4个基本部分,并在滏阳河邢台段进行了实际应用;张培培等[18]基于“三线一单”的思路对济南市的水环境控制单元进行了细化,基于水质目标核算了不同管控区的年允许排放量,并进行了等级的划定。

上述国内外研究都显示出基于水质目标的水环境污染物排放管理对于改善我国流域水环境具有巨大的潜力,然而目前我国流域尺度上还没有形成一个真正具有系统性和一定普适性的水环境污染物排放管控体系。我国目前的水环境污染物排放管理体系的不系统主要体现在管控空间、管控手段和管控对象三个方面:

(1)管控空间不系统。水环境污染物排放管控仍然以行政区为主,划分主观性较强[19],割裂了流域中水体—岸边带—陆域要素之间的整体性,忽视了上下游及河岸水生态环境的系统性。

(2)管控手段不系统。排放管控体系与环境质量标准体系脱钩,管控要求的制定多是基于行业污染治理技术可达性,较少考虑受纳水体特征差异,污染排放标准与水环境质量现状脱节,造成现行流域水环境污染管控要求与污染物排放标准、水环境质量改善要求等不能有效关联,重点污染源对所属流域水环境质量保护的责任未能有效落实,主要污染物的实际排放量远远超过水环境容量。

(3)管控对象不系统。目前的管控主要以重点固定源为主,对以农村和城市面源及无组织排放等非点源污染重视度不够,非点源污染由于时间和空间分布的不确定性而增加了流域水质管控难度[20]。

我国的水环境污染早已超越局部和“点源”的范围,成为流域性污染问题。从调控尺度的角度,以流域为管控单元进行水资源综合管理是世界范围内资源、环境与经济社会协调的重要途径,从自然地理特征的角度,流域是一条河流或水系的集水区域,应当是具备水文和环境生态功能的连续系统。以水环境容量为基础,协同考虑流域各类污染源,在现有浓度控制和总量控制手段的基础上,研究制定体现出系统性和整体性的流域水环境污染物排放综合管控体系,建立基于污染源排放—水环境质量响应关系的流域固定源排放管控模式刻不容缓。

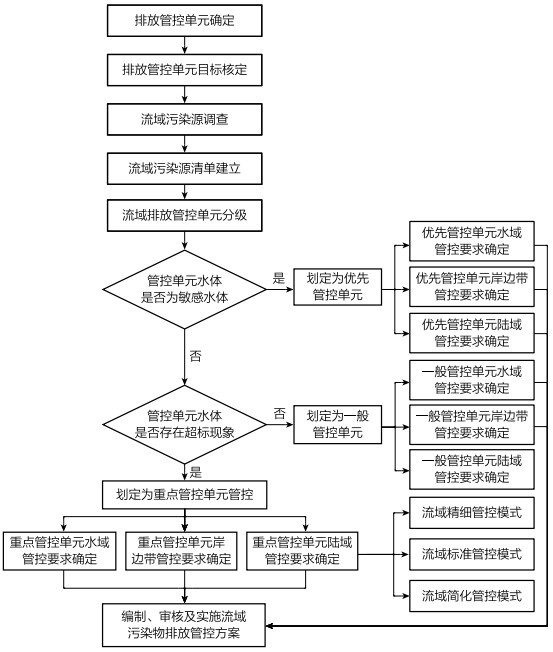

2 流域水环境污染物排放综合管控体系与模式构建基于以上对我国流域污染物排放管理现状的分析,在吸取国外流域管理的相关经验、综合考虑我国流域水环境管理的需求和特点的基础上,考虑以下四个准则:①以水质目标为核心,以污染物排放—水体水质响应关系为基础进行污染排放负荷的计算,体现出水体自然环境特征;②考虑流域所有污染源的影响,并对流域全空间进行管控,体现出流域整体性;③对流域进行适当的细化和优先级划分,将复杂环境问题简化,实现差异化管控;④充分考虑流域内源、小散乱污等污染源以及现存污染源污染物排放增量的影响,在进行污染负荷分配时考虑设定安全余量以应对水质超标风险。基于以上思路,本文提出适合我国未来流域水环境管理的综合排放管控体系(图 1),并进一步提出三种不同的固定源污染物排放管控模式。管控体系主要包括:污染物排放管控单元确定及目标核定,流域污染源污染物排放清单编制,污染物排放管控单元分级并确定污染物排放管控模式和要求,流域污染物排放管控方案的形成及实施。

2.1 流域水环境污染物排放管控单元划定与管控目标核定在国家流域水生态功能分区三级控制单元划分的基础上,兼顾汇水边界与行政边界,统筹陆域与水域分区,根据水系结构、各级控制断面位置、排污口位置、水环境质量状况、污染源特征、行政区域边界等因素,进一步选择性细化污染物排放管控单元。每个三级流域管控单元可以包含一个或多个污染物排放管控单元;一个污染物排放管控单元不能分属不同的流域管控单元,且唯一对应一个国家、省或市级水质控制断面,以方便进行水质达标责任划定。

|

图 1 流域水污染物排放综合管控体系 |

本研究利用单因子评价法、污染指数法和模糊评价法等方法分析各管控单元的水环境问题和主要污染对象。根据国家法规,各地方水污染防治行动计划,各流域水环境质量限期达标规划,以及相关流域、城市水环境规划等目标要求,应考虑断面水质达标情况、水体环境质量变化,兼顾地方经济社会发展水平,明确污染物排放管控单元内水环境功能的需求,核定对应控制断面水质目标,并可以按阶段设定不同的水质目标。

2.2 流域水环境污染源污染物排放清单编制在编制时,应调查各控制单元内各类污染源的排污特征,包括污染源位置、污水排放量、污染物排放浓度、排放去向等信息。调查对象包括工业源、城镇生活源、农村生活源、城市非点源、农业非点源与集约化畜禽养殖源、内源等污染源,在具备数据基础的情况下,还可以考虑大气干、湿沉降的影响。

在现场调查监测的基础上,工业源以及纳入环境统计范围或排污许可管理范围的污水处理设施,以现有环境统计数据和排污许可管理信息为基础开展负荷总量核定;除上述污水处理设施外的城镇生活源与农村生活源可以采用浓度系数法、产排污系数法等方法进行负荷总量核算;城市非点源应用场次降雨平均浓度法或SWMM等模型模拟法进行负荷总量估算;农业非点源应用“农田降雨—径流—产污”试验、产排污系数法或SWAT等方法进行负荷总量估算;集约化畜禽养殖源与内源应用产排污系数法进行负荷总量估算。

此外,还应调查控制单元内入河排污口的排放特征,包括排污口位置、污染源对应关系、污水排放量、污染物排放浓度、与环境水体的关系等信息。在污染源调查、水体污染负荷估算和排污口调查的基础上,编制流域排放管控单元的水环境污染源污染物排放清单。

2.3 管控单元分级与排放管控要求制定当水体生态环境功能为水源保护区、湿地保护区、江河源头、珍稀濒危水生生物栖息地等特殊功能区时,应将水面及其对应的排放管控单元划定为优先管控单元。当水体生态环境不能满足功能要求或有不满足功能要求的风险时,应将水面及其对应的排放管控单元划定为重点管控单元。流域内其他区域可划定为一般管控单元。通过划定不同的管控单元等级来实现差异化管理。

针对每个不同等级管控单元的不同空间(水体、岸边带、陆域汇水区)和污染源类型(固定点源和非点源)提出不同的管控要求。为了适应我国各地区发展水平差异大且环境管理能力基础参差不齐的特点,本研究针对重点管控区陆域固定源提出三种不同的排放管控模式。各管控单元可根据其自然条件特征、环境质量状况、社会经济水平、污染防治能力等的差异性,选择精细化水平不同的固定源排放管控模式,通过不同方法构建水质响应关系和负荷分配方法,确定各管控单元内固定源的定量化排放管控要求。

(1)流域精细管控模式。对于水质要求较高、环境管理水平和环境监测能力较强的管控单元,应采用受纳水体模型和流域模型,利用“污染源排放行为—排放口允许排放量—控制断面水质目标”的动态机理响应关系,通过负荷分配方法,确定排放管控单元内主要固定源的允许排放负荷,对污染源开展“一源一限值”的逐日或逐月管控。

(2)流域标准管控模式。对于具备一定环境管理能力和工作基础的管控单元,可采用稳态水质模型,利用“入河排放口允许排放量—控制断面水质目标”的半机理响应关系,通过负荷分配方法,确定排放管控单元内各污染排放口的允许排放负荷,再分配到排放口对应的固定源,对污染源开展“一排放口一限值”的逐季或逐月管控。

(3)流域简化管控模式。对于环境管理能力与工作基础较薄弱的管控单元,可采用统计回归或负荷历时曲线等非水质机理模型方法,利用“污染排放量—控制断面水质”的统计响应关系,确定管控单元的总允许排放负荷,通过负荷分配方法分配到各类污染源和各固定点源,对污染源开展“流域同步减排”的逐季或逐月管控。

2.4 小结流域精细管控模式的排放控制更加科学化和精细化,并且未来可结合物联网技术进行实时监控、水质预测、突发污染事件预警等。但是需要大体量、高精度和长时间尺度的基础数据支撑,对制度设计和基层管理能力要求较高。流域标准管控模式的排放管控要求与水质目标紧密挂钩,方法相对简单,对数据基础要求较低,易于推广和执行,但管控精细化程度不足,可产生一定不确定性。流域简化管控模式的方法简便,不需要模拟计算,便于基层管理,但环境条件的假设可能会与实际情况产生较大偏差,水质改善效果存在较大的不确定性。

我国地域广阔,不同地区所处的发展阶段差距巨大,通过构建不同的管控模式,能够使排放管控体系更好地适应我国不同流域的社会发展水平、环境管理能力和需求的差异。而各地方管理部门也应根据自身条件,结合管理成本和环境效益进行综合评判,选择适合本地的管控模式。

3 江安河流域案例实践 3.1 流域概况江安河是成都岷江内江流域的四大干渠之一,全河长95.8km,汇水区面积341.4km2。江安河流经成都中心城区周边,承载了巨大的城市发展压力。然而,现有的水质管理体系已经不足以解决当前江安河面临的水环境问题,迫切需要从流域整体出发,开展流域综合排放管控,以帮助该流域实现水质达标。

本研究对江安河流域6个监测断面2011—2018年的主要水质指标的监测值进行分析,发现流域上游江安桥、土桥、万春桥及共耕村等断面水质状况总体平稳,能够达到地表水Ⅱ~ Ⅲ类标准。水质明显下降的区段为共耕村至二江寺河段,由Ⅲ类降至劣Ⅴ类,其中最主要的超标因子为氨氮,2018年监测值年均浓度较Ⅴ类水标准超标倍数0.39,超标主要发生在枯水期(11月至次年4月),其中超标最高月份为4月,超标倍数为7.73。

3.2 管控单元划分及目标核定本研究结合江安河所有的控制断面的水质状况、流域土地利用情况和控制断面分布,对江安河进行了管控单元划分,上游为江安桥—共耕村管控单元,下游为共耕村—二江寺管控单元,每个管控单元负责其出境断面。以上两个管控单元都不包含特殊水生态环境功能区域,因此不划定优先管控区。根据流域水质现状,共耕村断面长期不超标,将江安桥—共耕村管控单元划定为一般管控单元;二江寺断面氨氮长期超标,将共耕村—二江寺断面划定为重点管控单元。

本研究以首要超标因子氨氮作为管控对象,根据成都市与四川省人民政府签订的水污染防治目标责任书,确定江安桥—共耕村管控区和共耕村—二江寺管控区的水质目标分别为Ⅲ类和V类水质标准。

3.3 流域污染负荷核算该流域的污染主要来自工业企业、污水处理厂、生活直排、畜禽养殖和农业种植等。工业企业排污数据来自2015年的环境统计信息,污水处理厂的数据来自2015年逐月统计数据。生活直排、畜禽养殖和农业种植,利用流域相关统计数量按照产排污系数法进行计算,并根据不同的污染源类型选择合适的入河系数对入河污染负荷进行核算,污染负荷汇总结果见表 1。

| 表 1 2015江安河流域氨氮污染年负荷 |

为了能够实现不同模式下更精细时间尺度的管控,需要对污染负荷在不同的月份进行核算。工业企业和生活直排可以认为在不同的月份排放较为一致,进行平均分摊;污水处理厂根据逐月统计数据核算不同月份的污染负荷。对于畜禽养殖和农业种植等面源污染来说,降雨是其产生的原动力和载体[21, 22],因此利用江安河流域长期的日降水数据,借鉴当地相关研究[23],按照降水量在一年中各月份的分布对面源污染负荷进行逐月的分摊,得到江安河不同管控单元氨氮的逐月污染负荷。

3.4 管控方案制定针对不同的管控等级,本研究对江安桥—共耕村管控单元和共耕村—二江寺管控单元进行差异化管控。

(1)一般管控区:江安桥—共耕村管控单元。对于一般管控区,应执行区域生态环境保护的基本要求,严格执行生态环境保护相关法律法规和区域生态环境保护要求。以维护生态安全和防止环境质量退化为原则,鼓励提高环境管控要求,以降低环境风险。

(2)重点管控区:共耕村—二江寺管控单元。在水域管控方面,针对部分地区沿河存在暗管排口和水边娱乐设施污染等现象,应对排口进行排查处理,并清退水上娱乐设施减少水域污染。在岸边带管控方面,应开展相应的岸边带建设,特别是对有污染支流汇入及农村面源污染比较严重的河段,对河道周边的农业散乱生产进行清退,并鼓励建立人工湿地岸边带。

针对陆域固定源,分别采用流域简化管控模式、流域标准管控模式和流域精细管控模式进行管控方案的制定。

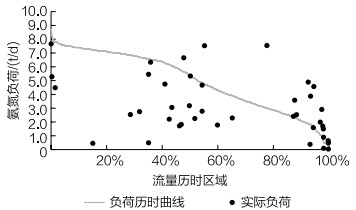

3.4.1 流域简化管控模式利用负荷历时曲线[24],进行污染排放—水体水质输入响应关系的构建。基于2011—2015年的日均流量数据建立流量历时曲线,以二江寺的水质目标绘制负荷历时曲线,并与现状负荷进行对比,见图 2。

|

图 2 二江寺氨氮负荷历时曲线与实际负荷量 |

可以看出,二江寺断面氨氮在中低流量区的实际负荷已经超过LDC所得的日最大允许负荷。以同样的方法,对日均流量数据重新以月为时间尺度构建负荷历时曲线,得到逐月最大允许负荷,并按照以下方式在污染源之间进行分配:

|

(1) |

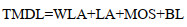

式中,TMDL为最大允许排放日负荷;WLA为点源最大允许排放日负荷;LA为非点源最大允许排放日负荷;MOS为安全余量;BL为自然背景负荷。

在本案例实践中,为了能够对不同的管控方案进行对比,所有方案制定时设置同样的边界条件。水文保证率设置为75%,安全余量设定为10%,生活直排和农业面源(包括畜禽养殖和农业种植)分别按现状削减25%和20%,自然背景负荷按照上游来水水质达到江安桥—共耕村管控单元的水质目标设定。

对于固定源,首先将共耕村—二江寺管控单元的排口按照重心法概化为两个主要排口,根据排口逐月现状负荷与纳污能力差异进行初始分配,以使得上游排口可以有更高的允许排放量。再根据主要排口对应的固定源按照现状负荷进行等比例分配,得到流域简化管控模式下的排放管控方案。

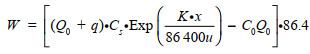

3.4.2 流域标准管控模式由于江安河河宽远小于河长,污染物在横断面上能够很快混合,符合一维水质模型的假设,因此在流域标准管控模式中利用一维稳态水质模型[25],计算出管控单元的允许排放负荷。

|

(2) |

式中,W为管控单元水环境容量;Cs为断面水质目标(单位为mg/L);q为排污口废水量(单位为m3/s),C0、Q0为上游河水浓度(单位为mg/L)和流量(单位为m3/s);K为水质降解系数(单位为d-1);x为距排污口的距离(单位为m);u为流速(单位为m/s)。

流速根据实地监测确定,降解系数通过参考当地已有的研究确定。在计算出河段允许排放负荷后,按照同样的方法对固定源进行分配,得到流域标准管控模式下的排放管控方案。

3.4.3 流域精细管控模式在流域精细管控模式下,利用MIKE11模型的水动力模块和对流扩散模块构建江安河的动态机理模型。河网概化重点考虑主河道,对于支流和支渠以排水口和取水口的形式做简化处理,污染源按照实际位置和前述核算的负荷进行输入。

根据2015年的逐月水文数据和水质数据,利用试错法对江安河水动力模型和水质模型中的参数进行率定和验证。对比模拟数据与实测数据,得出水动力模拟的相关性为0.89,纳什系数为0.86,水质模拟的月均值与逐月监测值平均相对误差为27.1%,可以认为模型较好地反映了江安河的水质变化特征。

利用上述模型,对生活直排和农业面源进行同样比例的削减,以现状排放为基础对各固定源逐月的排放进行等比例试算调整至月均水质达到二江寺断面水质目标,得到流域精细管控模式下的排放管控方案。

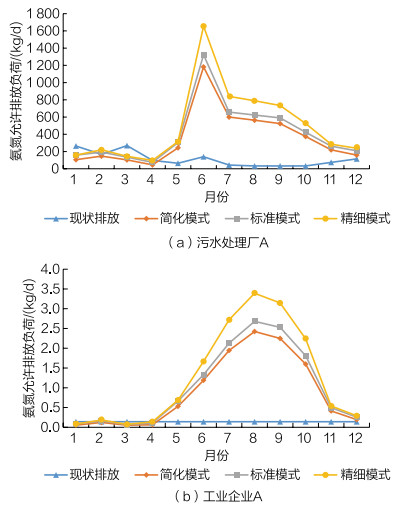

3.5 管控方案对比分析在同样的边界条件下,基于三种管控模式对直排入河的9个固定源制定了管控方案,图 3以其中的两个固定源为例展现了不同月份的氨氮排放负荷现状和管控方案对比情况。

|

图 3 部分固定源氨氮排放现状与排放管控方案 |

从时间尺度看,固定源的氨氮允许排放负荷在丰水期时高于排放现状,而在枯水期时低于排放现状,这意味着在丰水期可以放宽对于固定源排放的管控,而在枯水期应采取更加严格的管控要求以保证水质达标。这能够显著提高不同时段水环境容量的利用率,降低管控要求全年“一刀切”带来的环境超标风险。同时对于地方管理部门来说,这将有利于节约如污水厂运行费用等环保成本,从而使得将管控重点放在能够更好地改善枯水期水质如提高生活污水管网收集率或小散乱污治理等措施上。

从管控模式看,随着管控模式的精细化程度提高,对水环境机理的刻画更加科学,在相同水质目标下能够更高效地利用水环境容量。这首先是因为较为简便的模式由于方法和数据的条件限制,对于排放输入—水质输出的响应关系存在一定简化,对水环境容量存在低估。其次,由于简便的模式普遍会采用较为保守的假设来避免水质改善的不确定性,从而使得可利用的水环境容量较更精细的模式低。由上述管控方案可看出,在水质目标设定相同的情况下,流域标准管控模式和流域精细管控模式对于固定源的允许排放负荷分别为流域简化管控模式的1.3~ 1.6倍和1.5~ 2.0倍。虽然更精细的管控模式对于环境基础管理能力和数据条件的要求会更加严格,但是对于如本案例地区这样经济发展水平较高、减排潜力小、减排难度大的地区来说,更加充分利用水环境容量则显得十分有意义。

4 结论与展望基于水质目标的污染管控方式已经被大量的实践证明是缓解水污染、改善水环境质量的有效管理办法。本研究通过理论梳理和案例实践,得出以下结论:

(1)借鉴先进管理经验并结合我国流域水环境的管理需求,以水质目标为核心,本研究构建了覆盖流域全空间和全口径污染源的流域综合排放管控体系。根据水质响应关系构建方法、排放负荷分配方式和排放管控要求等的不同,在该体系下进一步提出三种不同的固定源排放管控模式,使得该体系更好地适应我国各地区环境管理能力和需求差异。

(2)通过案例实践证明,本研究所提出的流域综合排放管控体系和三种固定源排放管控模式在实现水质达标的同时,能够提高不同时段水环境容量的利用率。且在水环境容量的利用率方面,流域精细管控模式优于流域标准管控模式,流域标准管控模式优于流域简化管控模式。

(3)在固定源三种管控模式的适用性方面,流域精细管控模式对分时段水环境容量利用率最高,但对数据支撑和基础管理要求较高,适用于经济较发达、水环境管理基础好、减排成本高的以精准治污为目标的地区。流域标准管控模式对水质变化模拟简单因而降低了对基础数据的要求,适用于我国大部分以水质达标为目的的地区。流域简化管控模式方法简单,不需要模拟计算,适用于以固定源为主且环境管理能力较弱,仍处于污染总量削减阶段的地区。

鉴于以上模式在我国发展仍处于实践探索阶段,在未来的研究和应用中应注重:①进一步完善管控指标体系和管控目标。大部分国家所实行的是基于水生态系统健康的水质目标管理,而我国水环境治理仍以几大类常规水质化学指标达标为主要目的。未来我国应进一步探索管控指标的合理性,针对不同管控地区的流域水环境基本特征、经济技术水平,考虑动态水环境目标,并完成从水环境达标到水环境健康的转变。②污染源清单的建立。目前我国大部分地区对于污染源的基础数据比较薄弱,对污染源的排放强度、排放去向和排放形式等都不明晰,既影响了科学地设定合理的排放要求,也使得排放管控对象不明确。下一步应加强对污染源和排放口的调查,构建流域层面的污染排放清单,建立本地化的排放数据库。

| [1] |

宋旭. 中国环境管理40余载风雨兼程路——专访国家环保局首任局长曲格平[J]. 中国环境管理, 2016, 8(3): 14-17. |

| [2] |

蒋洪强, 周佳, 张静. 基于污染物排放许可的总量控制制度改革研究[J]. 中国环境管理, 2017, 9(4): 9-12. |

| [3] |

LIANG S D, JIA H F, YANG C, 等. A pollutant load hierarchical allocation method integrated in an environmental capacity management system for Zhushan Bay, Taihu Lake[J]. Science of the total environment, 2015, 533: 223-237. |

| [4] |

魏文龙, 曾思育, 杜鹏飞, 等. 一种兼顾目标总量和容量总量的水污染物排放限值确定方法[J]. 中国环境科学, 2014, 34(1): 136-142. |

| [5] |

王金南, 田仁生, 吴舜泽, 等. "十二五"时期污染物排放总量控制路线图分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(8): 70-74. |

| [6] |

宋国君. 论中国污染物排放总量控制和浓度控制[J]. 环境保护, 2000(6): 11-13. |

| [7] |

赵华林, 郭启民, 黄小赠. 日本水环境保护及总量控制技术与政策的启示——日本水污染物总量控制考察报告[J]. 环境保护, 2007(24): 82-87. |

| [8] |

李名升, 张建辉, 罗海江, 等. "十一五"期间中国化学需氧量减排与水环境质量变化关联分析[J]. 生态环境学报, 2011, 20(3): 463-467. |

| [9] |

HERING D, BORJA A, CARSTENSEN J, et al. The European water framework directive at the age of 10:a critical review of the achievements with recommendations for the future[J]. Science of the total environment, 2010, 408(19): 4007-4019. DOI:10.1016/j.scitotenv.2010.05.031 |

| [10] |

DIEPERINK C. Successful international cooperation in the Rhine catchment area[J]. Water international, 2000, 25(3): 347-355. DOI:10.1080/02508060008686842 |

| [11] |

张文静, 王强, 吴悦颖, 等. 中国水污染物总量控制特色研究[J]. 环境污染与防治, 2016, 38(7): 104-109. |

| [12] |

宋吉明. 日本的水质总量控制[J]. 中国环境管理, 1986(6): 21-21. |

| [13] |

ELSHORBAGY A, TEEGAVARAPU R S V, ORMSBEE L. Total maximum daily load (TMDL) approach to surface water quality management:concepts, issues, and applications[J]. Canadian journal of civil engineering, 2005, 32(2): 442-448. DOI:10.1139/l04-107 |

| [14] |

SHIRMOHAMMADI A, CHAUBEY I, HARMEL R D, et al. Uncertainty in TMDL models[J]. Transactions of the ASABE, 2006, 49(4): 1033-1049. DOI:10.13031/2013.21741 |

| [15] |

SAHOO G B, NOVER D M, REUTER J E, et al. Nutrient and particle load estimates to lake Tahoe (CA-NV, USA) for total maximum daily load establishment[J]. Science of the total environment, 2013, 444: 579-590. DOI:10.1016/j.scitotenv.2012.12.019 |

| [16] |

雷坤, 孟伟, 乔飞, 等. 控制单元水质目标管理技术及应用案例研究[J]. 中国工程科学, 2013, 15(3): 62-69. |

| [17] |

单保庆, 王超, 李叙勇, 等. 基于水质目标管理的河流治理方案制定方法及其案例研究[J]. 环境科学学报, 2015, 35(8): 2314-2323. |

| [18] |

张培培, 吕红迪, 秦昌波, 等. 水环境质量底线划定关键技术与济南实践[J]. 环境影响评价, 2018, 40(3): 19-22. |

| [19] |

王东, 王雅竹, 谢阳村, 等. 面向流域水环境管理的控制单元划分技术与应用[J]. 应用基础与工程科学学报, 2012, 20(S1): 30-37. |

| [20] |

李淼泉, 田恬, 陈奔, 等. 流域非点源水污染排放清单估算系统构建[J]. 中国环境管理, 2019, 11(2): 94-100. |

| [21] |

鲍全盛, 王华东. 我国水环境非点源污染研究与展望[J]. 地理科学, 1996, 16(1): 66-72. |

| [22] |

蔡明, 李怀恩, 庄咏涛. 估算流域非点源污染负荷的降雨量差值法[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2005, 33(4): 102-106. |

| [23] |

王俊华.不同土壤类型地表径流COD污染负荷研究[D].成都: 西南交通大学, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-1011235153.htm

|

| [24] |

VOGEL R M, FENNESSEY N M. Flow duration curves Ⅱ:A review of applications in water resources planning[J]. Water resources bulletin, 1995, 31(6): 1029-1039. DOI:10.1111/j.1752-1688.1995.tb03419.x |

| [25] |

周孝德, 郭瑾珑, 程文, 等. 水环境容量计算方法研究[J]. 西安理工大学学报, 1999, 15(3): 1-6. |

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11